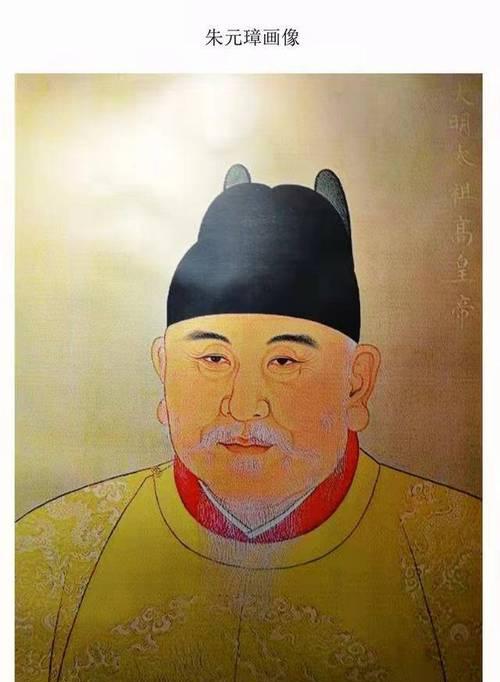

一天,朱元璋要上朝理政,命太监给他更换龙袍,老朱穿上龙袍刚走几步,忽然觉得脖子后面被什么东西刺了一下,非常疼痛。 一个普通的早晨,那是朱元璋晚年的时候,日子过得再怎么安稳,他骨子里的那股子戒备心,却比年轻时更甚。那天,他准备上朝,贴身的太监正小心翼翼地给他更换龙袍。这件龙袍可不一般,每一针每一线都代表着皇家的无上尊严。老朱穿上后,走了没几步,忽然觉得脖子后面像是被什么东西狠狠刺了一下,那感觉,又麻又痛。他伸手一摸,指尖竟然沾上了一点血迹。 龙袍,至高无上的权力象征,现在却成了刺伤他的凶器。这事儿要是放在别人身上,顶多是件小意外,可对于朱元璋来说,瞬间就炸开了锅。他脸色铁青,一声怒喝,整个大殿的空气都凝固了。在他眼里,这绝对不是什么意外,而是有人蓄谋已久的刺杀! 当时负责伺候的宫女,吓得跪在地上瑟瑟发抖,连头都不敢抬。朱元璋怒火中烧,指着她,当即就下了旨:“拉下去,凌迟处死!”那可是凌迟啊!古时候最残酷的极刑,要割上三千六百刀,直到人断气为止。仅仅因为一根针,就要用如此极刑处置一个弱女子,这在外人看来,是何等的残暴和不可理喻。 但你要是稍微了解点朱元璋,就会发现,这行为背后,藏着他根深蒂固的“皇权焦虑”。一个从底层摸爬滚打上来的人,比任何人都清楚权力的脆弱和人心的险恶。他打下了江山,却也亲眼见证了太多背叛和阴谋。在他眼中,身边所有的人,无论是功臣还是宫女,都可能成为威胁他皇位安全的潜在因素。他要用最极端的方式,告诉所有人:别动歪脑筋,哪怕是一根针,都可能让你全家陪葬! 就在千钧一发之际,一个身影出现了。她就是朱元璋一生中最重要的女人——马皇后。 马皇后,这个名字在史书里,总是和朱元璋的暴戾形成鲜明的对比。她出身名门,却能和朱元璋一起吃糠咽菜、患难与共。她不像别的女人那样只懂争宠,而是个真正有远见、有大爱的贤内助。听到老朱要杀人,她立刻赶来,没有哭闹,也没有求情,而是以一个女人的细腻和智慧,开始分析。 “皇上,您是天下之主,谁想害您,会用一根针吗?”马皇后语气很平静,但每一句话都直击要害。 “如果真要刺杀,何必等到您穿上龙袍?晚上您熟睡时不是更容易吗?而且,要杀人,为何不用毒药?那毒针一扎,您不是当场就倒下了吗?” 一连串的追问,让暴怒中的朱元璋渐渐冷静下来。他仔细一想,确实是这个道理。一根针,不足以致命,更像是一个意外。马皇后的这番话,就像一盆冷水,浇灭了他心中的怒火。他最终收回了成命,那名宫女逃过一劫。 当然,事情到这里并没有结束。马皇后敏锐地察觉到,一个意外,背后往往藏着一些不为人知的猫腻。经过彻查,真相大白。原来,是另一个太监,因为和那位宫女闹了矛盾,心生报复。他原本的计划,是想把针藏在宫女的衣服里,等她被发现后,嫁祸于她,让她受点惩罚。谁能想到,这根针阴差阳错,最终扎到了皇帝身上。这个搬起石头砸自己脚的太监,最终得到了应有的惩罚。 这个故事,被后世反复提及,大多数人都在感叹马皇后的宅心仁厚,以及朱元璋的多疑。但如果你把眼光放远一点,就会发现,这根针,其实只是明朝初年那场“权力大戏”的一个小小的注脚。 它折射出的是朱元璋内心深处,那份永远无法消散的“生存焦虑”和“皇权焦虑”。 从一个放牛娃,到四海归心的大明皇帝,朱元璋的成功,是教科书式的励志典范。但这份励志的底色,却是无数的苦难和血泪。元末天灾人祸,他亲眼目睹家人饿死、病死,自己也曾为了一口饭,沦落到当和尚、当乞丐的地步。这种经历,让他对所有人都充满警惕。他深信,只有把权力牢牢抓在自己手里,才能确保自己和家人,不再回到那段暗无天日的日子。 所以在建立明朝后,他一面大刀阔斧地改革,开创了“洪武之治”,一面又用最极端的方式,对付那些可能威胁到皇权的人。在那个时代,一个人的能力越强,功劳越大,就越可能成为皇帝眼中的“威胁”。飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。这句古语,在朱元璋身上体现得淋漓尽致。 从洪武十三年的“胡惟庸案”,到洪武二十六年的“蓝玉案”,明初的四大案,哪一个不是血流成河?据史学界最新的研究(例如2024年发表的一些关于明初刑狱制度的论文),仅仅是这几场大案,牵连致死的人数就超过十万。他杀的,不光是那些贪官污吏,更是那些曾和他并肩作战、出生入死的老兄弟。这种杀伐果断,甚至是残忍,都源于他对未来的深深忧虑。他怕自己死后,那些“虎狼之心”的开国功臣会欺负他那尚显稚嫩的皇太子和皇太孙,动摇大明江山。所以,他宁愿自己当这个“恶人”,也要为子孙后代铺平道路。 可以说,他的多疑,是他成功路上的保护色,也是他晚年疯狂的催化剂。