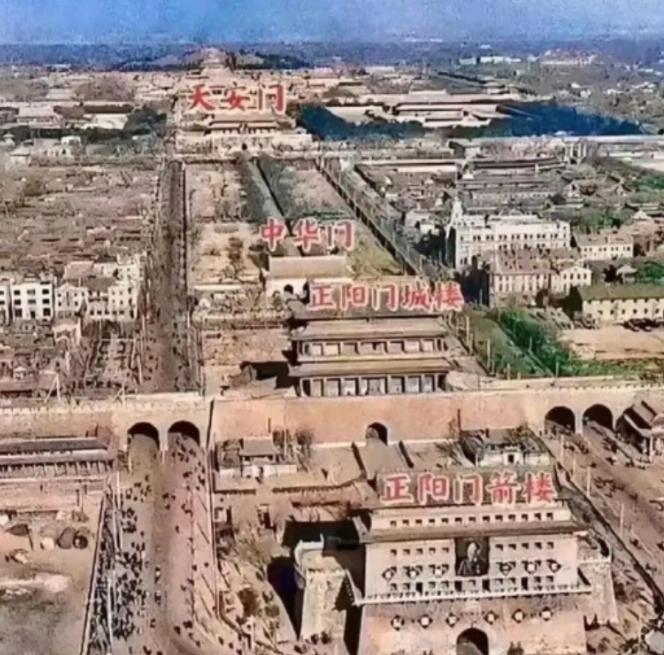

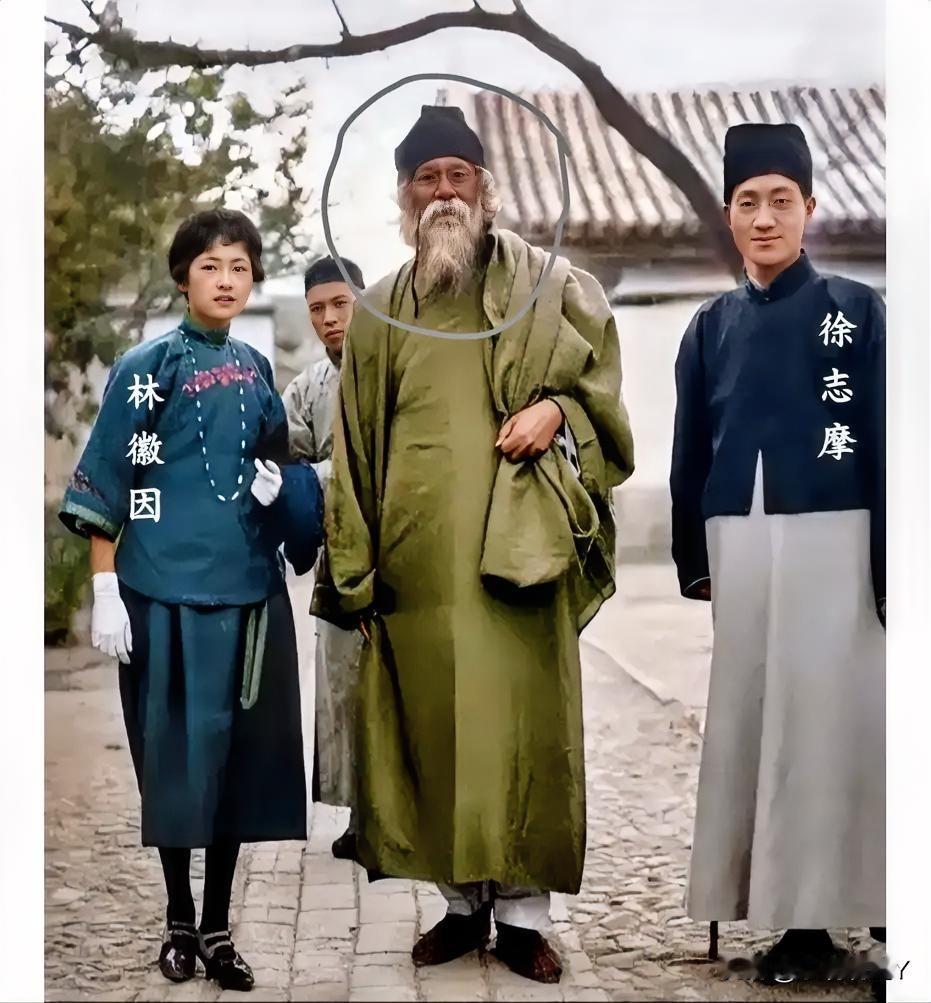

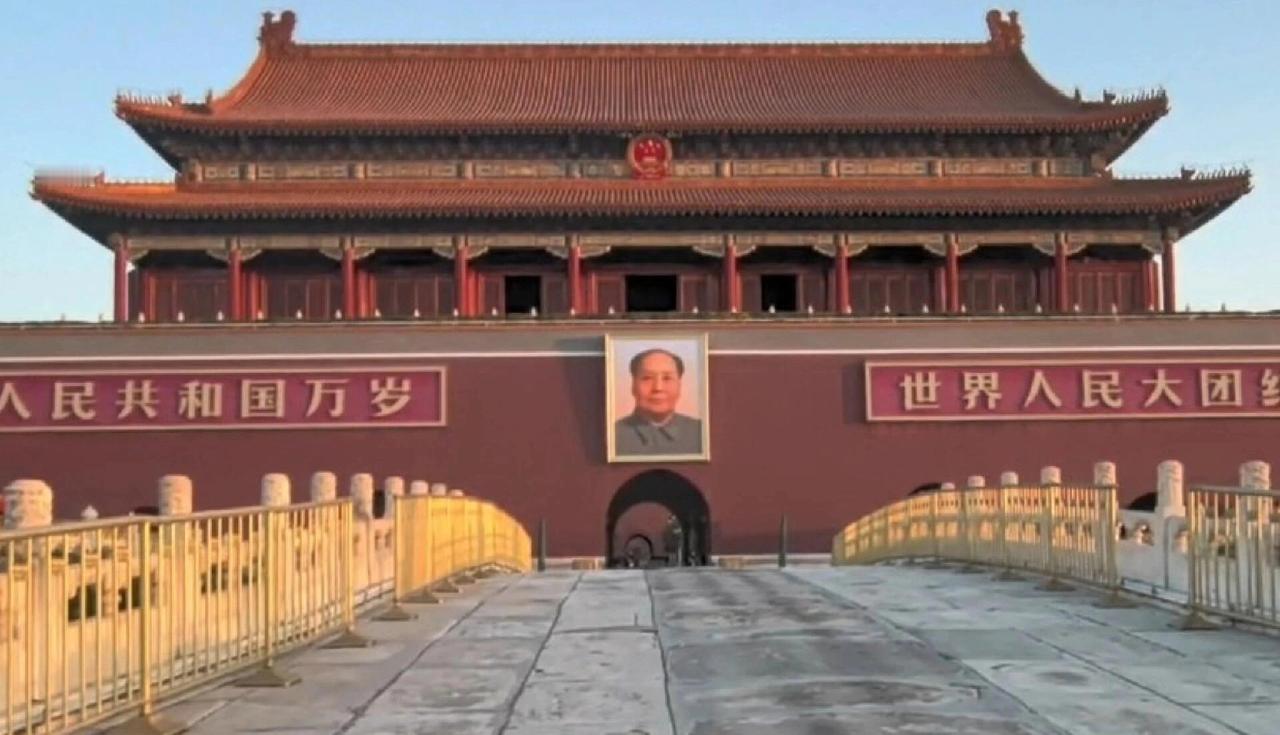

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门······ 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 天安门如今依然庄严而雄伟,广场开阔,气势恢宏,可若把时间拨回到七十多年前,它的周围并不是今天这般空旷的景象,那时的天安门背后,是一座完整的古都格局,城门环绕,城墙高耸,几百年的风貌延续至今。 城楼、箭楼、瓮城与街巷相互呼应,构成了世界上少有的古代都城形制,那就是天安门最初的模样,是历史沉淀下来的实物证据。 新中国成立之初,百废待兴,北京作为首都,如何规划成为迫在眉睫的大事,城市改造的问题摆在桌面之上,尤其是城墙与城门的去留。 有人认为它们是落后的象征,既占地方,又影响交通,也有人坚持它们是文化的根脉,应该作为历史见证保存下来,在这场争论中,两个名字始终不能绕开,那就是梁思成和林徽因。 梁思成是中国建筑史领域的开拓者,走过大江南北,亲手测绘无数古代遗存,他深知北京城格局的独特与珍贵,反复强调这是世界上最完整的古代都城之一,林徽因虽因病体弱,却始终与丈夫并肩,写文章、作调研,力图向人们说明这些城门和城墙的不可替代。 对他们来说,这些砖石并非陈旧的负担,而是民族记忆的载体,一旦推倒便无法重现,他们甚至设想过折中的办法,在古城外另建行政中心,让老城得以延续,同时满足现代发展的需要。 与之相对,郭沫若则持有完全不同的态度,作为当时文化界的重要人物,他坚信新时代要以新的面貌示人,古城墙在他眼里,不过是旧王朝留下的沉重痕迹,不仅挡路,也不合乎现代化的气派。 他主张拆除,把广场建得宽阔明亮,好容纳盛大的典礼与群众集会,这种观念在当时颇具代表性,得到了许多支持。 围绕城墙命运的会议召开了不止一次,每一次讨论,梁思成都竭力强调城墙的历史与文化价值,他把北京比作独一无二的古代都市,呼吁将其完整保留,林徽因也在不断呼吁,她在文章中写到“古城是祖先留下的珍宝”,希望唤起更多人的关注。 随着讨论推进,赞同拆除的声音逐渐占据主导,城市人口增长、交通需求迫切、政治氛围的导向,都让保护派显得力不从心。 终于在五十年代初,北京城的改造进入实质阶段,自1952年起,古城墙陆续被推倒,内外城门大多不复存在。 到1958年,除了少数地标性建筑,几乎整个城墙体系被拆除殆尽,那片曾经层层相护的都城格局,就此消散,梁思成在工地上看着一段段砖石倒下,忍不住落泪。 他说过拆掉一座城楼,就像在自己身上挖去一块肉,这种痛苦并非矫情,而是一个建筑学家对文化遗产的切肤之痛,林徽因因病卧床,得知消息后更加憔悴,她明白多年的努力终究敌不过潮流的裹挟。 与此同时,几百年城池的轮廓再也难以寻觅,昔日连绵的城墙、层叠的城门,只能在老照片和记忆中回溯。 随着时间推移,遗憾逐渐显现,进入二十世纪八十年代以后,国家逐渐重视文物保护,出台相关法律,残存的城墙遗迹也被修缮,成为公园与遗址。 此时人们才更加体会到梁思成与林徽因当年的远见,如果当初能够保留更多,如同西安、南京的城墙那样,北京完全可以成为世界级的历史古都,可惜历史不容重来。 今天站在天安门广场上,我们仍能感受到一种庄严与恢宏,但那是经过大规模拆建后的新面貌,曾经层层环绕的城楼与城墙早已不在,属于古都的完整风貌被永久打断,梁思成和林徽因早已离世,却用他们的坚持和痛苦告诉了我们一个道理:文化遗产一旦失去,就无法复原。 事实证明,他们看得长远,可惜的是,在郭沫若等人一再倡导之下,历史最终选择了拆除,那一声声轰鸣的推土机声,不仅推倒了城砖,也推走了一段千年古都的魂魄,天安门依旧伫立,但它原来的样子,已经成为无法回到的往昔。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

寡人与你拼了

铁骨铮铮郭沫若

用户16xxx78

郭沫若这个历史罪人