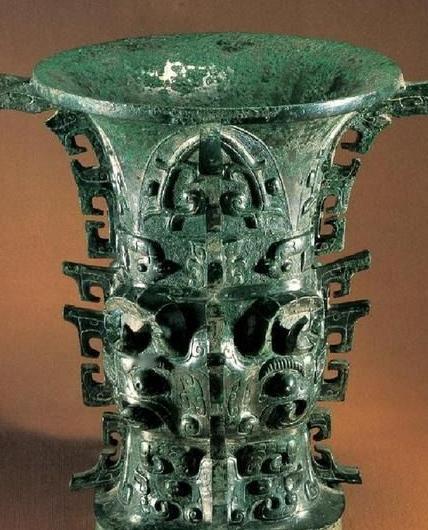

1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物…… 1963年的陕西宝鸡,那年夏天,雨水特别多,贾村镇有个叫陈堆的村民,家里后院的土崖子被雨水冲塌了一大块。风雨过后,陈堆去收拾残局,在泥水里刨出来一个怪模怪样的“铜疙瘩”。 这玩意儿瞅着挺厚重,高约摸一尺多,肚子圆滚滚,口开得像个喇叭,上面还刻着些看不懂的野兽花纹。陈堆把它拖回家,洗干净泥,觉得还挺别致,就顺手用来装粮食。可这“铜疙瘩”看着气派,用起来却不方便,口大底小,装不了多少东西还死沉,在屋里特占地方。 两年后,家里实在困难,陈堆的婆娘就合计着,这破铜罐子留着也碍事,不如卖了换几个钱实在。于是,陈堆就把它当废品卖给了宝鸡市一家废品收购站,得了三十块钱。在那个年代,三十块可不是小数目,够一家人吃喝好一阵子了。陈堆揣着钱回家,心里还挺美,压根儿没想过,他卖掉的,是一段沉睡了三千年的国家记忆。 这铜疙瘩在废品站的角落里也没待太久。当时宝鸡市博物馆有个叫佟太放的专家,有事没事就爱往废品站和旧货市场跑,想“捡漏”。那天他一眼就瞧见了这件铜器,虽然上面一层厚厚的铜锈,但那独特的造型和精美的兽面纹,让他心里“咯噔”一下。这绝对是好东西!他赶紧跟废品站老板商量,最终也是花了三十块钱,把这尊宝贝请回了博物馆。 进了博物馆,这件铜尊的身份算是上了一个台阶。经过初步清理和鉴定,专家们认定这是一件西周早期的青铜酒器,因为器型是“尊”,纹饰是“饕餮纹”,便将它命名为“饕餮铜尊”,成了宝鸡市博物馆的镇馆之宝之一。可当时谁也没想到,它真正的价值,还深深地藏在那厚厚的铜锈底下。 到了1975年。为了促进中日文化交流,国家文物局要组织一批珍贵文物去日本展出。这件“饕餮铜尊”因为造型精美,也被选中了。 当时负责这次展览筹备工作的,是上海博物馆的青铜器专家马承源先生。马老先生一辈子跟青铜器打交道。就在所有文物都打包妥当,准备装箱启运的前一天,马承先生心里总觉得有点不踏实,非要再亲手检查一遍。 当他走到这件“饕餮铜尊”面前时,他像往常一样,仔细端详着外壁的纹饰。看着看着,他下意识地把手伸进了尊的内部,想感受一下器物内壁的质感。这纯粹是一个老专家出于热爱的习惯性动作,可就在指尖划过内壁底部的时候,他突然停住了。 “不对,这里有字!” 他的手指感觉到了一些轻微的凸起,绝对不是铸造时留下的瑕疵,那触感,分明是铭文!按照惯例,青铜器的铭文大多刻在器物外表或者口沿下,刻在内底的非常罕见,加上这件铜尊内部锈蚀严重,之前所有人都没注意到。 马承源先生立刻要求停止装箱,并马上组织专家对铜尊内部进行清理。当厚厚的铜锈被一点点剥离,一段清晰的铭文赫然出现在众人眼前。经过拓印和辨认,这段铭文共有12行,122个字,像一段沉睡了三千年的密码,终于被唤醒。 这段铭文记录了一件大事。它说的是周成王五年,一位名叫“何”的周朝贵族,因为辅佐君王有功,得到了周成王的赏赐。为了纪念这份荣耀,他便铸造了这件铜尊。而铭文中,有这样一句话,让在场所有的考古学家都倒吸了一口凉气: “余其宅兹中国,自兹乂民。” “宅兹中国”!这是“中国”这两个字,在目前已知的考古发现中,第一次以词组的形式出现。这简直是石破天惊的发现! 三千年前的“中国”是啥意思。那时候的“中国”,不是我们今天这个幅员辽阔的国家概念,它指的是“天下的中央”,也就是以洛阳为中心的黄河中下游地区。周朝人认为,这里是世界的中心,是天子居住和治理天下的地方。铭文里的“宅兹中国”,就是周成王宣布要在天下的中心——洛邑营建新的都城,来治理天下万民。 这四个字,就像是我们民族名字的出生证明。 它不仅把“中国”一词的出现时间往前推了一大截,更重要的是,它承载了我们祖先“居中而治”的政治理念和对“天下中心”的文化认同。从那时起,“中国”就不仅仅是一个地理名词,更是一种文化向心力和国家认同感的象征。 这件国宝也因此被重新命名为“何尊”。 马承源先生的这一摸,彻底改变了何尊的命运。一跃成为了记录了中华文明核心密码的国宝级文物,被列入首批禁止出国展览文物名录。如今,别说日本,哪个国家想请它去展览都得掂量。据说,美国方面曾经为了能让何尊赴美展出,开出了3亿美元的保证金,但我们还是婉言谢绝了。 如今,这尊承载着厚重历史的何尊,静静地矗立在宝鸡青铜器博物院的展厅里,接受着来自世界各地的目光洗礼。它的故事,也一次次被人们提起。2022年北京冬奥会,那别具一格的主火炬台“大雪花”的创意,其核心的那个旋转底座,灵感就来源于何尊。