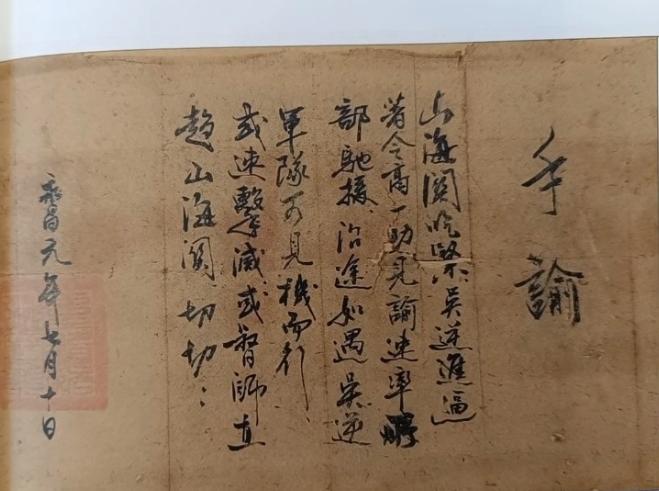

崇祯自缢后,尸体如何处理了?1644年4月24日,闯王李自成攻破北京外城。崇祯皇帝自知大势已去,挥剑砍杀自己的妃嫔和女儿,并令周皇后自尽。随后,绝望中,崇祯咬破手指写下遗诏,然后自缢于神武门外的煤山上,时年33岁。 1644年4月24日,北京城的天,估计跟崇祯的心一样,是灰色的。李自成的“大顺军”跟潮水似的涌进了外城,紫禁城成了座孤岛。崇祯心里明镜儿似的,大明这艘开了二百多年的破船,今天算是要沉了。 这位33岁的皇帝,生命最后时刻干的事儿,真是又刚烈又凄凉。他没学宋徽宗、宋钦宗那样等着被俘虏,而是亲手“清理门户”。他一剑砍向自己的女儿长平公主,嘴里念叨着:“你何苦生在我家!”又逼着周皇后上吊。最后,自己跑到皇宫北边的煤山(也就是今天的景山),在一棵歪脖子树上,用一根白绫结束了自己“总在加班,总在背锅”的一生。陪他上路的,只有一个叫王承恩的太监。 他死前用血在衣襟上写下遗诏:“朕凉德藐躬,上干天咎,然皆诸臣误朕。朕死,无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂,勿伤百姓一人。” 这字字泣血的遗言,一半是甩锅,一半是悲悯,复杂得很。 李自成进了紫禁城,坐上龙椅,第一件事就是找崇祯。活要见人,死要见尸,这关乎他这个新政权的“合法性”。可翻遍了皇宫,连个鬼影子都没见着。直到两天后,才有人在煤山上发现了吊在树上的崇祯和王承恩。 那场面,曾经的九五至尊,穿着蓝色的袍子,一只脚光着,另一只脚穿着一只红鞋,头发散乱地遮着脸,身上没有任何能证明身份的龙袍玉玺。李自成的人一开始都不敢认,最后还是以前的明朝太监确认了,这才把尸体放下来。 李自成看着崇祯的尸体,是什么反应?史书上说他长叹一声,说了句:“君为社稷死,我辈何不成全?” 听着挺仗义,但他接下来的操作,却显得既矛盾又缺了点政治智慧。 他下令,把崇祯和周皇后的尸体,抬到东华门外,搭个简陋的棚子,算是“公之于众”。这操作的潜台词是:看,你们的皇帝死了,现在天下是我的了。他希望通过这种方式,来瓦解明朝臣民的抵抗意志。 可他忽略了人心。老百姓围着看,没人敢大声哭,但那种压抑的悲伤,比嚎啕大哭更让人心寒。崇祯这皇帝,毛病不少,多疑、刻薄,但他勤政、节俭,最后还以死殉国,这份骨气,在老百姓心里还是有分量的。李自成这么一搞,不但没收拢人心,反而让很多人觉得他是个“贼”,不懂得尊重前朝君王。 尸体晾了三天,开始发臭了。李自成下了第二道命令:发丧。可这命令下了,国库里空空如也,谁来出钱?那些曾经高官厚禄的明朝大臣们,一个个装聋作哑。 这时候,站出来的是一个叫赵一桂的顺天府官员,还有几个没跑掉的太监。他们凑了200多两银子,实在是买不起一口像样的棺材,最后只能在棺材铺里赊了两口最便宜的柳木薄皮棺材,把崇祯和周皇后给装殓了。 你没看错,一个皇帝的葬礼,最后成了民间的“众筹项目”。 据说当时有个叫孙福的木匠,听说皇帝连口好棺材都没有,当场落泪,把自己准备给老娘的棺材板都捐了出来。这份来自底层的悲悯,比那些朝堂大员的沉默,更让人动容。 接下来是下葬。按规矩,皇帝得进明十三陵。可十三陵的皇陵早就修好了,没有崇祯的位置。最后,大家决定把他葬在宠妃田贵妃的墓里。田贵妃死得早,她的墓地本来就小,现在要硬塞进一个皇帝和一个皇后,连个像样的仪式都没有。 整个下葬过程,只有三十多个普通百姓和几个旧臣跟着,连哭声都不敢太大。 一代帝王,就这样悄无声息地被埋进了黄土。可以说,李自成在这件事上,犯了个大错。他以一个胜利者的姿态,羞辱了失败者,却失去了赢得人心的最佳时机。 李自成在北京屁股还没坐热,就被关外的清军和吴三桂的联军打了进来。轮到清朝的摄政王多尔衮来面对崇祯的尸骨了。 多尔衮的政治手腕,可比李自成高明多了。他进京后,第一件事就是宣布为崇祯皇帝办一场国葬。 他脱下自己的战袍,亲自到崇祯的灵前祭拜,痛哭流涕,大骂李自成是“逆贼”。 这一番表演,堪称影帝级别。他把自己塑造成了“为明朝报仇”的义师,而不是一个侵略者。 紧接着,清廷下令,以天子之礼重新安葬崇祯。虽然用的还是田贵妃的墓,但规格完全不一样了。修建了陵寝,立了碑,还给了个庙号“怀宗”,后来又改成“思宗”。清朝皇帝,比如康熙、乾隆,每次去祭拜十三陵,都会先去崇祯的思陵祭拜。 这操作,一下子就把汉族士大夫和老百姓的心给收买了。我们不是来抢你们江山的,我们是来帮你们惩罚坏人,安葬你们的好皇帝的。这种“继承者”而非“颠覆者”的姿态,为清朝之后几百年的统治,打下了坚实的民心基础。