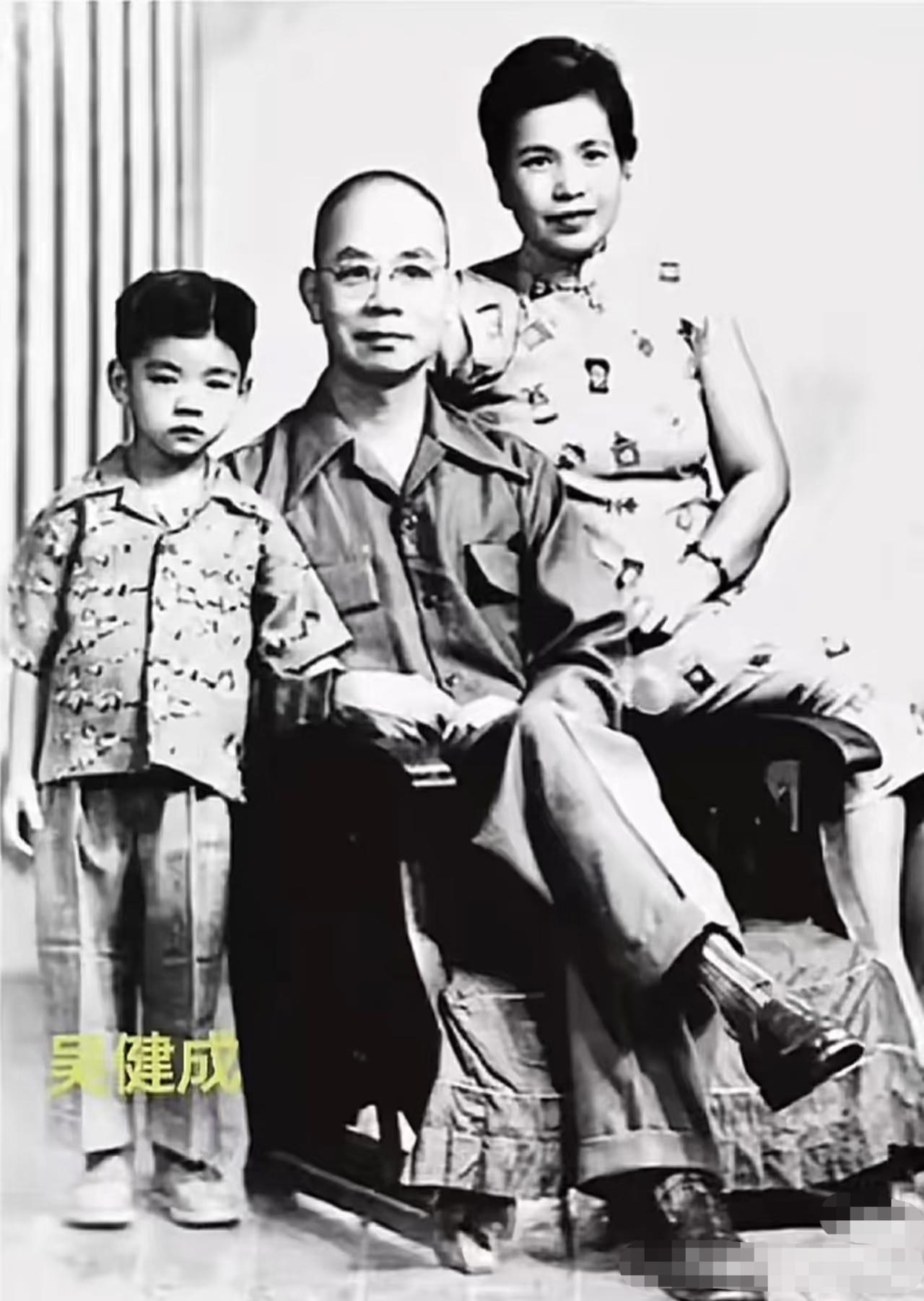

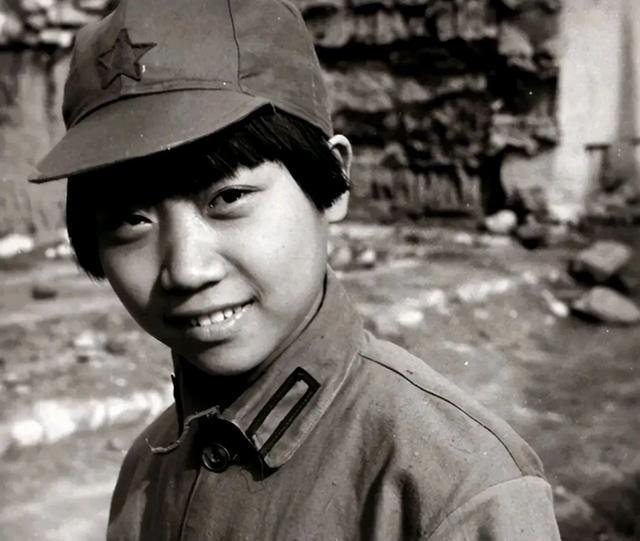

“美国条件更好,带着你的孩子移民美国吧!” 这是我国医学专家吴天一前往美国与家人团聚时,他的妹妹提出的诱惑,当时美国的一所大学为了留下这位中国的人才,也开出了丰厚的条件。然而吴天一的回答却让他的妹妹和父母失望了…… 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的秋天,新疆的风里带着黄沙,街上的喇叭正喊着撤离的命令,十三岁的吴天一站在巷口,看着父母和妹妹匆匆上车,母亲塞给他一只布包,里面有几块干馍和几枚银元。 他没哭只是握紧那包东西,小声说了一句:“我不走”他舍不得这片土地,也舍不得那些熟悉的山河。 于是,父母带着妹妹远赴美国,从此天各一方,那一年,谁也没想到,这个留下来的少年,会在几十年后成为守护中国高原的医生。 吴天一的青春是从军营开始的。部队进驻新疆后,他成了一名小兵,别人练枪,他看医护兵包扎伤口;别人下连队,他被送进军医大学学习医术,后来抗美援朝爆发,他被派往前线。 那是他第一次近距离面对死亡——伤员被抬进帐篷,血和泥混在一起,他用冻僵的手替人缝合伤口,外头的炮声像雷一样炸响,有人笑着被抬进来,却没等到下一顿饭,吴天一明白,医生这行,救人靠的不只是技术,更是一口气的倔劲。 战争结束后,他带着那股倔劲被分配到了青海,到那的第一天,他在高原上走了不到二十分钟,就觉得脑子发晕、心口发闷,当地人笑他:“城里人,还没上山就高反了。” 可他没退缩,反而更想弄明白为啥人一上高原就出毛病,那时候条件简陋,他骑着马带药箱走村串户,饿了啃干馍,渴了喝雪水,夜里裹着羊皮睡在牧民帐篷。一次暴雪,他在山上被困了两天,靠啃冻硬的馍才熬下来,有人问他图啥,他笑笑说:“图明白人为什么在这里活得这么难。” 他在青海一待就是二十多年。牧民们喊他“马背上的医生”,谁家有病,第一时间去找他,他随身带着笔记本,记录下每个病人的症状、海拔高度、气候变化,几万份资料一点点堆积,成了中国最早的高原病研究档案。 那时通讯不便,他把研究成果寄去《光明日报》,希望能有同行看到。谁也没想到,这份报纸漂洋过海,竟成了他与家人重逢的线索。 1980年,远在美国的妹妹吴若兰在报纸上看到了那个熟悉的名字,她几乎不敢相信,那个十三岁留在新疆的哥哥,如今成了中国的高原医学专,她辗转联系中国大使馆,终于确认消息。 两年后吴天一收到了赴美探亲的邀请,分别三十多年,一家人终于团圆。那天机场的拥抱,几乎把他压得喘不过气。父母老得让他心疼,妹妹早已事业有成。那一晚,他们聊了整整一宿,从家乡聊到旧时的巷口,从新疆的风沙聊到青海的雪。 团聚的喜悦还没散去,一封美国大学的聘书放到了他面前。年薪是国内的十倍,配实验室、住房,还能让家人团聚。 妹妹觉得这次该轮到哥哥享清福了,可他看着那张纸,心里却想起青海那场雪、那些喘不上气的牧民、那些没来得及救下的人,他知道美国的实验室再先进,也治不了高原上的病,那天夜里,他几乎没合眼,第二天早晨,他把聘书叠好,留在茶几上。 回国后他又回到了那片熟悉的高原,青海的风依旧呛人,科研设备还是缺,路更难走了,但他干劲十足。 为了研究高原肺水肿,他亲自爬上海拔五千多米的唐古拉山,差点因为缺氧昏死过去。 后来他带队成立了中国第一个高原医学研究所,提出了高原病防治体系,青藏铁路修建时,十几万建设者因为他的研究成果,再没出现一例因高原病死亡的事故,这是他最骄傲的事不是登台领奖,而是看到工人们安全回家。 很多年后有人问他,当年拒绝美国的邀请后悔吗?他笑着说:“后悔啥?那边的实验室再好,也比不上青藏高原的阳光。” 他确实没赚大钱,也没过上体面的生活,但他守住了自己的信念,他常说,科学没有国界,可科学家有祖国,对他来说故乡不只是出生的地方,更是他选择留下、不断奋斗的那片土地。 2021年,九十一岁的吴天一站在“共和国勋章”的领奖台上,胸前的勋章闪着光。他的背微微佝偻,皮肤被高原的阳光晒得发黑。 有人说,这一辈子他像一棵高原上的胡杨——不怕风、不怕雪,根扎得深。那年冬天,他又回了青海,望着远处的雪山,轻声念了句:“家,就在那边。” 对此,大家有什么看法呢?