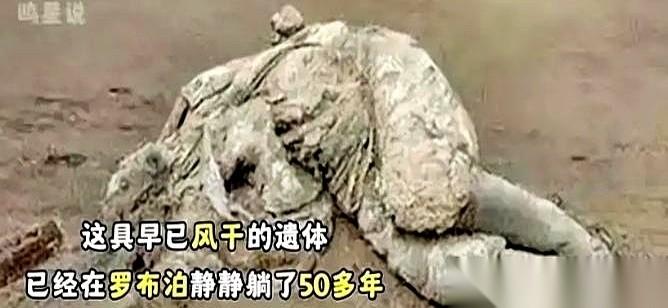

被中国用核武器轰炸45次的罗布泊,现在竟然变成这样!我国的第一颗原子弹的成功爆炸在罗布泊爆炸,但是谁能想到原子弹的成功爆炸整整做了45次的核试验,而更让人没想到的是遭到了大量核污染的罗布泊,竟会变成这样?! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 从空中看罗布泊,它像一只沉睡的眼睛,嵌在新疆的荒原深处,四周是裸露的戈壁与盐碱地,风一吹,沙子卷成灰色的浪。 谁能想到,这片曾被称作“死亡之海”的地方,几十年前是中国第一颗原子弹爆炸的中心。 那一声巨响,震得大地都发抖,也让世界第一次听见了中国的声音,可当轰鸣散去,留下的,是裂开的地表、焦黄的盐壳,还有连风都不敢久留的死寂。 当年选择这里做核试验,并非一时冲动,科学家跑遍西北荒漠,才找到这样一块远离人烟、地势平坦、能承受高强度冲击的地方。 罗布泊三百公里内几乎没有村庄,地下水虽浅,却足够供试验需要,第一颗原子弹在1964年爆响,之后的二十多年里,这里一共经历了四十五次试验。 每一次,都是在极端条件下进行,科学家们在风沙中测算数据,搭帐篷、架仪器,饭菜里夹着沙粒也能吃得津津有味,他们知道这片死寂的土地,正在孕育一个国家的底气。 可辉煌的背后,总有人默默付出代价,爆炸中心形成的巨坑像伤疤一样刻在地面,盐壳一层层覆盖,辐射让草木不生,动物的脚印消失了,连天上的鸟都绕着飞。 那时候,人们说罗布泊完了,这里再也不会有生命,有人戏言,这地方比火星还冷清。可命运总爱开玩笑,没几年,罗布泊又被人惊动了。 1995年一个地质勘探队在地下打钻,本以为又是一次平凡的作业,钻头刚转几圈,矿样一上来,全队都愣了,晶体闪着微光,竟是高纯度的硫酸钾,后续勘测结果让所有人都傻眼储量高达两亿多吨,占全国一半以上。 那时候中国钾肥主要靠进口,价格被国外企业死死拿捏,罗布泊的矿藏,就像从废墟里刮出的一块宝,让农业和化工都看到了希望,谁能想到,炸成废墟的地方,竟埋着国家的“救命矿”。 2002年,国投罗钾公司进驻,第一批工人扎营在荒原上,没有树,没有水,风沙比饭还多,他们搭建起第一条输卤管道,从附近的湖泊引水,把盐层溶化,再让阳光把钾晶晒出来。 那是他们自创的“盐田兑卤法”,听着像民间土办法,实际上精密得很,阳光、风速、蒸发量都要算得清清楚楚。 就这样一桶桶卤水被运进厂区,晒成一片片雪白的结晶。有人开玩笑说,连太阳都在帮他们干活。 没几年,厂区旁边多了一片人工湖,足有四百平方公里,那是多余的卤水积成的。阳光下的湖面闪着银光,远远望去,像一块放大的镜子。 没人想到,荒原也能有“海”,后来有人说,罗布泊在用自己的方式赎罪——它把炸毁的生命,用水的形式还回来。 随着钾矿开发,周边的路修起来了,电网拉通了,医疗点、学校、超市陆续出现,原本一望无际的荒漠,慢慢变成了有烟火气的小镇,如今已经有五千多人在这里生活。 科学家也没闲着,他们一直在研究这里的生态恢复。核试验留下的辐射并非无药可解,盐壳每年以两毫米的速度变厚,形成天然的“盖子”,能有效隔绝残余辐射扩散。 科研团队还在盐层里发现了几种耐盐微生物,它们能分解污染物,为土壤修复开了一条新路,国家也在持续“喂水”——每年从塔里木河调水十亿立方米,重新注入罗布泊。 到2010年,干涸了几十年的湖盆竟又泛起波光,面积超过一千平方公里。卫星影像显示,周边的绿带逐年扩大,野骆驼、塔里木兔的踪迹重新出现,科学家甚至在爆心地边上成功种下了胡杨。那棵树的根扎得极深,仿佛在证明——生命不会轻易服输。 现在的罗布泊,已经不再是“禁区”,它一年能产出一百六十万吨钾肥,占全球需求的五分之一,每吨钾肥比进口便宜四百块,仅这一项,就能为全国农民节省上百亿成本。有人笑称,罗布泊成了“种地人的福地”。 而这片土地,也终于有了人气——游客开始来这里看湖,看星空,看那曾经吞噬一切的荒漠如何重新闪着生命的光。 有人说,罗布泊的故事像极了中国自己:曾被质疑、被误解,却始终在废墟上重建未来。那片被炸得体无完肤的土地,如今成了希望的象征。 夜晚的湖边,风声轻轻,星光倒映在水面上,就像那年原子弹升空的光,但这一次,不是爆炸,而是重生。 对此,大家有什么看法呢? 信息来源:探秘罗布泊 看“肥水”如何外流——新华社新媒体