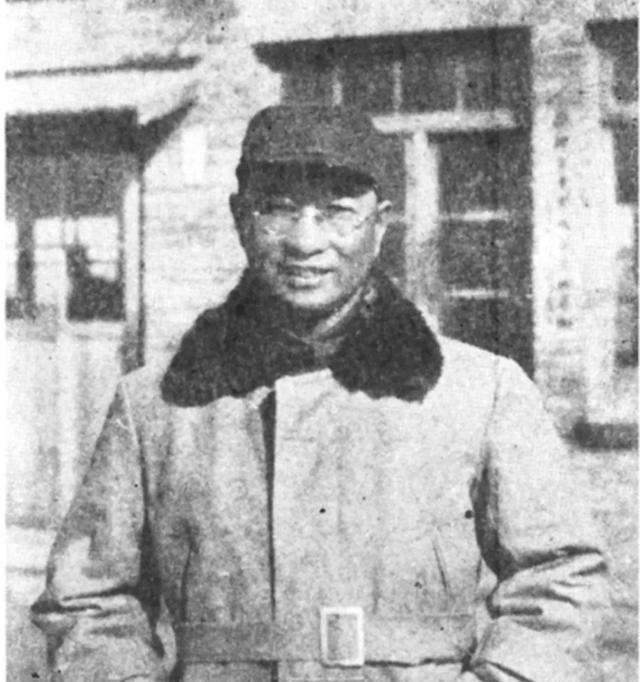

1945年,美军为讥讽陈赓,故意指着桌上的牛排、面包问道:“陈将军,这些在你们那吃不到吧?”陈赓闻言,只用一招,便噎得美军说不出话来。 这故事啊,得从抗战刚胜利那会儿说起。满目疮痍的中国,名义上迎来了和平,可实际上呢,暗流汹涌,国共两党都在为接下来的地盘和权力掰手腕。 老蒋背后有美国人撑腰,装备、物资哗哗地送,那叫一个财大气粗。我们这边呢,小米加步枪,条件艰苦,但人心齐,斗志高。 就在这种背景下,国共两党在美国人的“调停”下,搞了个“军事调处执行部”,简称“军调部”。说白了,就是三方坐下来谈,监督停战。陈赓当时是太岳军区的司令,就被派去当咱们的代表,跟国民党和美国人打交道。 那时候的美国大兵,刚打赢了太平洋战争,那叫一个牛气冲天,看谁都像土 包子。他们跟着国民党,吃的是从美国运来的牛排、黄油、面包,喝的是咖啡,住的是最好的房子。再看我们这边,陈赓带着代表团,个个穿着土布军装,脚上是老乡纳的千层底,风纪严明,但跟对方一比,物质上确实是天差地别。 有一天,三方代表在饭桌上吃饭,这本是个非正式场合,大家放松一下。可那美军代表,是个上校,骨子里那股傲慢劲儿就藏不住。他看着桌上精致的西餐,又斜眼瞟了瞟陈赓和我们的代表,故意用一种半开玩笑半讥讽的口气,指着牛排和面包问道:“陈将军,这些东西,在你们那边恐怕是吃不到的吧?” 这话一出,空气都凝固了。这哪是问候啊?这就是当众打脸,赤裸裸地炫耀和嘲讽:瞧瞧你们这群土八路,连顿像样的饭都吃不上,国民党那边的代表听了,嘴角都忍不住往上翘,就等着看陈赓的笑话。 换做一般人,可能就脸红了,或者硬邦邦地回一句“我们不稀罕”,但那都落了下风。可陈赓是谁啊?那是在上海滩跟特务头子戴笠斗智斗勇、在战场上把敌人耍得团团转的“狠角色”。他听到这话,脸上一点波澜都没有,慢悠悠地放下了手里的刀叉。 他没急着反驳,反而笑了笑,然后,他才不紧不慢地开了口。 他怎么说的呢?他没说我们吃什么,也没说我们条件多苦。他只是用一种聊家常的语气,淡淡地说道:“嗯,我们那边确实不常吃这个。我们的伙食,都是中国老百姓自己种的粮食,小米饭,南瓜汤,很简单。不过嘛,我们吃得踏实,因为老百姓给什么我们就吃什么,我们跟他们吃一样的。不像各位,吃得这么好,怕是花的我们中国老百姓的钱,或者……是美国纳税人的钱吧?” 一句话,就包含了三层意思。 第一层,点明了我们的力量来源。 我们吃的是老百姓给的,我们是鱼,人民是水,我们跟人民站在一起。这叫什么? 第二层,暗讽了国民党腐败无能。 “花的我们中国老百姓的钱”,言下之意,你们国民党政府横征暴敛,自己吃香喝辣,不管人民死活。这一下子就把国民党代表的脸给说白了。 第三层,直接把矛头戳向了美国人。它提醒那个美国上校:你不是主人,你只是个拿钱办事的。你吃的这些,是你自己国家老百姓的血汗钱,你在这儿耀武扬威,算怎么回事?而且,这也暗示了国民党政府是靠美国援助才能维持,是个“扶不起的阿斗”。 这话一说完,饭桌上鸦雀无声。刚才还得意洋洋的美国上校,脸上一阵红一阵白,像是被人当众扇了一巴掌,手里的刀叉都不知道该往哪儿放了,半天憋不出一句话来。国民党代表更是尴尬得能用脚趾在地上抠出个三室一厅。 你看,陈赓这一招,根本没在“吃什么”这个问题上纠缠,而是直接把饭桌上的问题,上升到了政治和民心的高度。 这就是降维打击。你跟我比物质,我跟你谈民心;你跟我讲享受,我跟你讲正义。你那点小小的优越感,在我这宏大的叙事面前,瞬间就变得渺小又可笑。 其实,这种智慧和风骨,贯穿了陈赓在军调部谈判的整个过程。他不光嘴上厉害,行动上更是滴水不漏,有理有节。 比如,国民党诬陷我们这边一个叫王墉的司令员带队进攻他们。陈赓在谈判桌上不动声色,等对方把话说完,才指着身边的一个人说:“喏,这位就是王墉,他一直在这儿开会,怎么去指挥战斗?你们造谣前,也得先做做功课嘛!”当场让对方下不来台。 还有一次,为了调查阎锡山私藏日军的证据,他带队去前线,结果国民党偷偷埋了地雷,我们的一个代表当场被炸牺牲。面对这种卑劣的手段,陈赓没退缩,反而更大胆地往前冲。他有次直接闯进一个炮兵阵地,抓住一个长得像日本人的士兵,拿起一个没装胶卷的相机对着他“咔咔”一顿拍,硬是把那个日本兵吓得魂飞魄散,乖乖当了俘虏,成了铁证。 这就是陈赓,既有战场上的勇猛,又有谈判桌上的智慧,还有骨子里的幽默和乐观。 他能把蒋介石从枪林弹雨里背出来,也能在蒋介石的招降面前不屑一顾;他能在上海滩的十里洋场里伪装成花花公子,也能在太行山的艰苦环境里跟战士们同吃同住。 说到底,那一桌牛排和面包,代表的是一种物质上的优越感。而陈赓的回应,代表的是一种精神上的自信和信仰上的坚定。他心里清楚,决定战争胜负的,从来不是你吃的是牛排还是小米饭,而是看人心的向背。