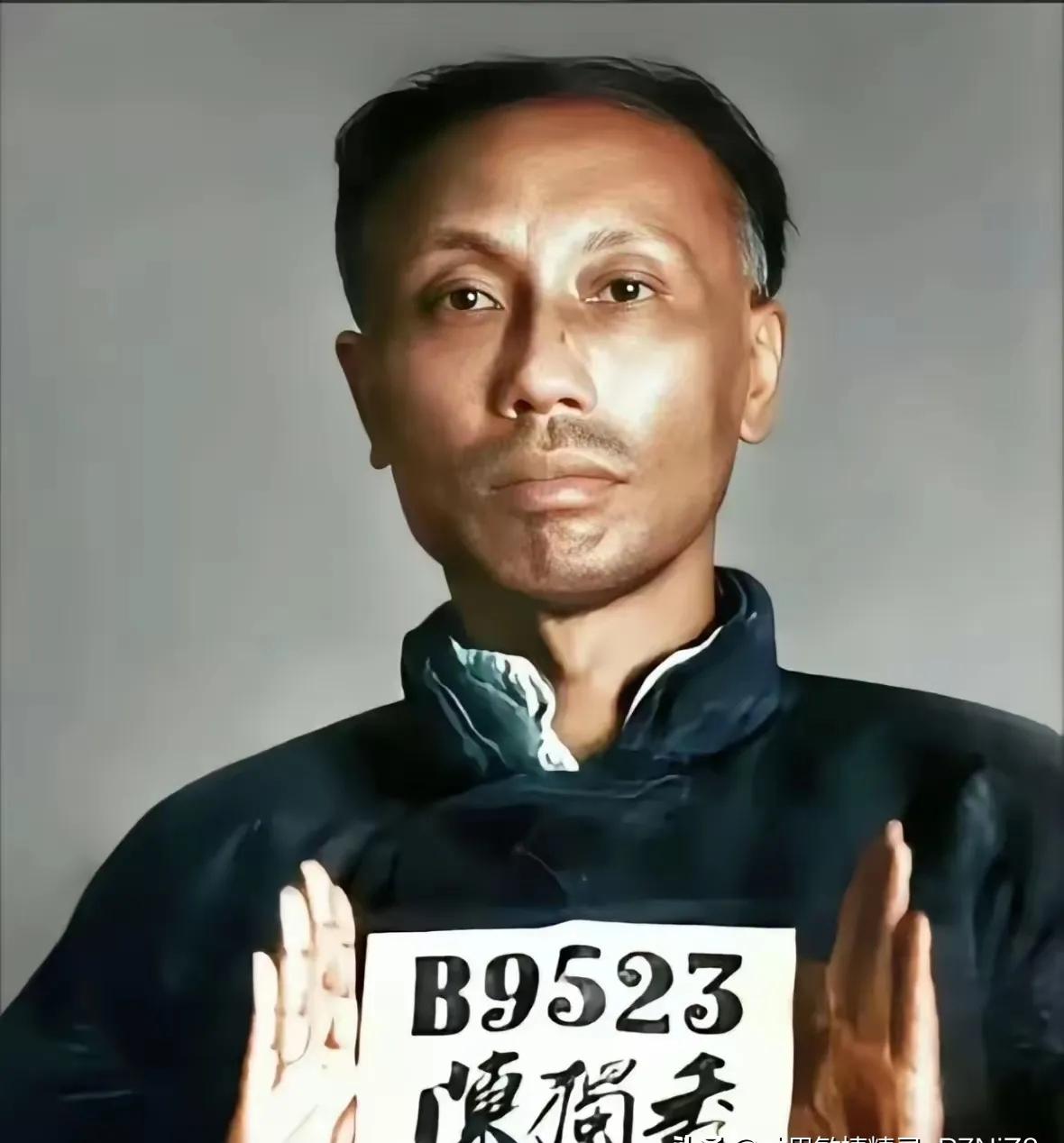

1942年5月27日,63岁的陈独秀于四川病逝后,给34岁的妻子留下遗嘱:“我死之后,你可自主改嫁,但有一事你要牢记在心。那就是不可用我名义去卖钱,教育部寄来的钱也不能动用,生活务求自立。” 1937年。陈独秀刚从国民党的监狱里出来,抗日战争爆发,天下大乱。这时候的他,身份挺尴尬。共产党回不去了,托派那边也闹掰了。按理说,他这么个大名人,想找个饭碗,太容易了。 这时候,蒋介石就派人找上门了。国民党的大员朱家骅亲自出马,开出的条件相当诱人:给你10万大洋经费,再给你5个“国民参政会”的名额,你组织个“新共党”,跟延安对着干。这买卖,搁一般人身上,估计早就乐开花了。有钱有势,还能接着搞政治,何乐不为? 陈独秀怎么回的?俩字:冷笑。后来,蒋介石不死心,又说,来吧,劳动部部长的位子给你留着。陈独秀直接就怼回去了:“想拿我装点门面,真是异想天开。” 他把自己的名声看得比命还重。 这不是清高,这是一种深入骨髓的认知:我的名字,是我一生理想和奋斗的象征,它不是商品,不能待价而沽。 这事儿还没完。后来陈独秀躲到四川江津的一个小山村里,日子过得那叫一个惨。军统头子戴笠和胡宗南,还奉老蒋的命,偷偷摸摸地跑去拜访他。这俩人一肚子坏水,带了一堆剪报,上面都是别人骂延安诬陷陈独秀是“汉奸”的文章,想刺激他,让他也骂,好拿去做反共宣传的炮弹。 陈独秀啥反应?他扫了一眼剪报,淡淡地说:“我来四川是逃难的,不参与政治。今天咱们的谈话,绝不能见报,这是我唯一的要求。” 你看,送上门的钱,他不要;递过来的枪,他不用。胡宗南和戴笠想拿他的名字当武器,结果碰了一鼻子灰。这就是陈独秀,他宁可在物质上穷困潦倒,也绝不在精神上让人把自己当枪使。 临终前那句“不可用我名义去卖钱”,其实早在他生命的最后几年里,就已经反反复复实践了无数遍。 如果说拒绝国民党是政治操守,那下面这事儿,更能看出他的文人风骨。 晚年的陈独秀,啥都没了,就剩下一件事可做:搞学问。他耗尽心血,写了一本叫《小学识字课本》的书。你可别误会,这“小学”不是给小学生看的,它是中国古代研究文字音韵训诂的学问,非常高深。 书稿写好了,当时国民政府的教育部长陈立夫看了,觉得挺好,准备出版,还提前预支了两万块钱稿费。在那个物价飞涨的年代,两万块,那可是能救命的巨款。 但陈立夫提了个要求:书名叫“小学”,容易让人误会,能不能改个名? 就这么个小小的要求,陈独秀直接炸了。他回信说:一个字也不能改! “小学”就是“小学”,这是学术的严谨性,不能因为怕别人误会就瞎改。 陈立夫那边也犟,就是不松口。最后结果怎么样?陈独秀硬是把那两万块稿费,一分没动,原封不动地退了回去。 当时他过的是什么日子?跟妻子潘兰珍在乡下种土豆糊口,有时候连饭都吃不上。朋友去看他,看见他胃病疼得在床上打滚,墙角就剩几颗干瘪的土豆。连冬天御寒的皮袄,都被潘兰珍偷偷拿去当了。 在这样山穷水尽的情况下,为了书名的两个字,他把救命钱给退了。这股劲儿,你说他是傻还是倔?说白了,在他的世界里,知识的尊严、学术的真理,比天大,比命重。 这和“不可用我名义去卖钱”是同一个道理,他的学问,他的名字,都是他自己,不能打折,不能玷污。 陈独秀晚年的生活来源,主要靠朋友接济,尤其是“北大同学会”每个月会资助他300块。但他收钱,有两条铁律。 第一,国民党高官的钱,不要。 罗家伦、傅斯年,都是他的学生,来看他时想给点钱,他坚决不收,还说:“你们做你们的大官,发你们的大财,我不要你们的施舍。”话说得很难听,但这是他的底线。 第二,叛徒的钱,不要。 以前的同志,后来叛变投靠国民党的,比如张国焘、任卓宣,托人送钱来,他一概原封退回,还捎话给张国焘:“以后不要多事。” 他跟朋友说:“这些人的钱是不能收的。我宁愿饿死!收了他们的钱,是非多。” 这就是他的“自立”。他所谓的“自立”,不是不食人间烟火,朋友真心实意的帮助,他心怀感激地收下。但他坚决不吃“嗟来之食”,不拿任何带有政治附加条件、或者他打心眼儿里瞧不起的人的钱。他的“自立”,首先是人格上的独立。 1942年5月,陈独秀病重。据说是因为吃了发霉的胡豆花中毒,又在招待朋友时吃了不该吃的东西,一下就垮了。 临终前,他把年轻的妻子潘兰珍托付给学生,交代后事。除了那句遗嘱,他还把自己仅有的几个古董瓷碗留给了妻子。一个曾经叱咤风云的人物,最后的遗产,就是几只碗和一身的硬骨头。 他去世后,连口像样的棺材都没有。还是当地敬重他的乡绅邓蟾秋,把自己准备了多年的楠木寿材让了出来,又捐出一块地,才让他得以安葬。