公元1023年,62岁寇准去世,穷得连棺材都买不起,宋仁宗拨款让他归葬故土,结果走到半路没钱了,棺木停了足足10年,10年后,宋仁宗想起来,又派人去把他挖出来,继续送回故乡。 宋天圣元年秋天,一代名相寇准在雷州病逝,这位曾经力主澶渊之盟、两度拜相的重臣,死时家中贫困到连购买棺材的银两都拿不出来,妻子宋氏只能上书朝廷,请求恩准归葬故土。 宋仁宗念及旧情,下诏拨付葬银,并允许寇准灵柩北上,然而这趟归葬之路却充满了波折,送葬队伍从雷州出发,一路颠簸到了洛阳附近时,所带银两已经用尽。 当时的官场制度存在严重问题,朝廷拨付的葬银要经过层层官吏之手,每一级都要扣除一部分作为“办事费用”,等到真正用于路费时,剩下的钱根本不够支撑如此长途的运输。 送葬队伍无奈之下,只能将寇准的棺木暂时停放在洛阳郊外的一处荒地里,他们本想筹集到足够费用后继续上路,但现实比想象更加残酷,寇准生前得罪的政敌此时都在朝中掌权,丁谓因为当年被寇准当众斥责“溜须拍马”,一直怀恨在心,刘太后也对寇准干预外戚专权的行为耿耿于怀。 这些人虽然不敢公然阻挠寇准归葬,但在实际操作中设置了各种障碍,比如拨付的银两数额本就不足,运输过程中的各种额外费用也没有考虑在内。 更让人寒心的是当地官员对于这位前宰相的丧事也态度冷淡,他们既不敢主动提供帮助,也不愿意承担任何责任,生怕被政敌抓住把柄。 就这样寇准的棺木在洛阳郊外一停就是十年,这十年间,朝廷里几乎没有人再提起这件事,仿佛完全忘记了这位曾经的功臣。 直到天圣十一年,宋仁宗想起了这桩往事,此时的政治环境已经发生变化,当年迫害寇准的人要么去世要么失势,仁宗下令重新起棺,将寇准安葬在陕西故土,重新起棺时,人们发现棺木早已朽坏,里面的情况可想而知,这种场面让在场的官员都感到震惊和羞愧,一代名相竟然遭受如此待遇,实在是朝廷的耻辱。 寇准的悲惨结局反映了北宋官场的深层问题,当时的政治环境充满了派系斗争,个人恩怨往往超越了国家利益,像寇准这样的正直官员,反而容易成为政治斗争的牺牲品,寇准的贫困也说明了当时官员收入制度的不合理,虽然宋朝官员的俸禄在历朝中算是较高的,但像寇准这样清廉的官员,确实容易陷入经济困难。 寇准一生最大的功绩是主持了澶渊之盟的谈判,当时辽军大举南下,直逼汴京城下,朝野上下人心惶惶,是寇准力劝宋真宗御驾亲征,最终签订了这个维持百年和平的条约。 然而在当时的政治环境下,主战派和主和派之间的分歧极大,寇准虽然在军事上取得了成功,但在政治上却树敌众多,许多人认为他过于强硬,不利于朝廷的稳定。 丁谓是寇准最主要的政敌之一,两人在政见上本就不合,加上个人恩怨,最终形成了不可调和的矛盾,丁谓利用自己在刘太后面前的影响力,成功地将寇准贬到了边远的雷州,刘太后对寇准的态度也很复杂,一方面她认可寇准的能力,另一方面又担心他的影响力会威胁到自己的权威,特别是在涉及外戚专权的问题上,两人的分歧更加明显。 寇准在雷州的日子过得相当艰难,不仅生活条件恶劣,而且精神上也承受着巨大压力,他明知自己年事已高,很可能再也回不到朝廷,但依然坚持自己的政治理念。 当寇准去世的消息传到汴京时,朝野反应冷淡,这与他生前的地位形成了鲜明对比,许多曾经受过他恩惠的人,此时都选择了沉默,寇准棺木停放十年这件事,后来成为了史书中的一个典型案例,它不仅反映了当时政治斗争的残酷,也暴露了官僚制度的种种弊端。 参考资料: 《宋史·寇准传》,《续资治通鉴长编》卷六十六,《涑水记闻》,中华书局校勘本,2004年。

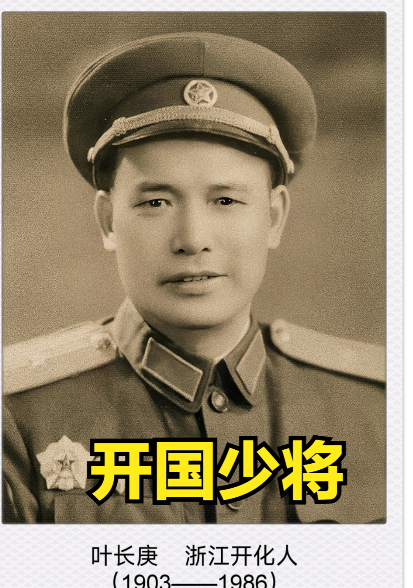

![赵露思银河酷🐟小人行为[汗]把赵露思后援会的几个官方🎺收回了。](http://image.uczzd.cn/8565074447865819336.gif?id=0)

![[点赞]日军是爱好和平的,全世界人民都相信日军!”20年前,谁都没想到,人民日](http://image.uczzd.cn/6468975145502885503.jpg?id=0)

![铭记历史,不忘耻辱[哭哭]我们今天已经足够强大了,绝不能走宋襄公的老路,必须以直](http://image.uczzd.cn/6272848486714237802.jpg?id=0)