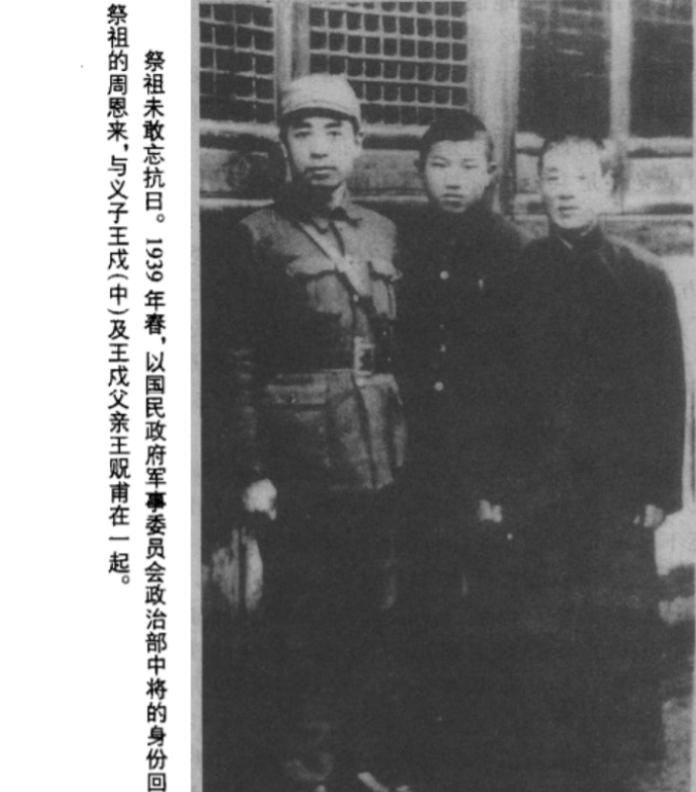

周总理唯一的“儿子”,却隐瞒真实身份40多年,直到总理去世后才被人知晓,更不可思议的是,父子两人一生仅见过一次面,那么此人真的是周总理的儿子吗?他又为何要隐瞒身份? 周总理和邓颖超两人相濡以沫一辈子,可惜没能留下亲生子女,这成了不少人心里的遗憾。 但很少有人知道,总理其实有个“儿子”,这个身份被藏了四十多年,直到总理去世后整理生平资料才被挖出来。 1939年,当时总理借着到浙江公干的机会回祖籍祭祖,总理的堂姑母周桂珍带着孙子王戍也来了,王戍那时候十六七岁,因为打仗休学在家,早就听说过这位表伯的大名,特意跟着来见世面。 祭祖之后一行人去大禹陵,王戍年纪小,兴致高,一路给总理讲大禹治水的故事。 总理听得认真,还给他补充了大禹在农业上的贡献,以及他儿子启建立夏朝的事,王戍被总理的学识和气度吸引,当场就说想跟着去前线打仗。 总理没答应,看着孩子低落的样子,心里不忍,主动开口说让王戍做自己的干儿子,王戍一下子就高兴起来,恭恭敬敬鞠了躬。 总理随即让人拿来宣纸题字,写下给慕向表侄义儿存念的字样,落款是廿八·四·五,又给了十块银元,叮嘱他要好好读书,学会自立,以后可以常写信。 没人想到,这一天的相见,成了两人这辈子唯一的交集。 后来王戍考上了上海交通大学,第一时间想把好消息告诉总理,可写了信却没寄到。 新中国成立后,他又赶紧写信道贺,还是没收到回信。 毕业后他响应号召加入南下服务团,去了福建工作,之后又写过好几封信汇报自己的生活,那些信全都石沉大海,王戍那时候没多想,只当总理太忙,根本顾不上回信。 其实总理不是没看到信,他不仅看了,还特意通过王戍的父亲转达过意思,说不回信是怕王戍有优越感,更怕地方上因为这层关系给特殊照顾。 总理的顾虑不是没道理,之前就出过类似的事。 他有个姨表妹拿着邓颖超的回信去找政府要工作,如愿得到职位后却仗着亲戚身份在单位里摆架子,搞得同事们怨声载道。 总理知道后特别生气,直接登报跟表妹一家断绝关系,还要求把人开除送去劳动改造,就是要立个规矩。 王戍后来看到了那个声明,一下子就懂了总理的用心,从那以后,他再也没写过信,把总理题的字和当年的照片仔细收好,绝口不提自己和总理的关系。 在福建的那些年,他在省级工业学校教了大半辈子书,身边的同事学生都只知道他是个普通老师,没人想过他和总理有牵扯。 单位里评先进、分福利,他从来没提过自己的特殊背景,就靠着自己的本事吃饭。 1976年总理去世的消息传来,王戍在教研室里坐了一整夜,面前摆着那张珍藏的照片,没跟任何人说自己的心情。 直到后来绍兴市委整理总理在绍兴的事迹,找到王戍核对情况,他起初还极力否认,实在瞒不住了才说出真相。 政府想为他办个纪念会,也被他婉拒了,只说自己就是个普通百姓,不想搞特殊。 有人可能觉得总理太“不近人情”,对自己的干儿子都这么冷淡。 可这恰恰是最难得的地方,总理手里的权力是人民给的,他比谁都清楚不能用权力给亲戚开后门。 别说干儿子,就连亲哥哥找他谋工作,他都回信说自己处在他人檐下,没法帮忙;堂弟想靠他安排职位,他也只回了五个字,让对方回原单位报到。 在周总理这里,亲戚关系从来不是特权的借口。 王戍他没有因为“总理干儿子”这个身份去索取什么,反而主动把秘密藏了一辈子,这种坚守不是被动服从,是真的理解了总理的用心,把“不搞特殊化”的规矩刻进了骨子里。 真正的家风从不是特权通行证,而是规矩戒尺;真正的伟人从不是高高在上,而是把“公”字刻进每一件小事里。 总理用自己的行动立了家风,王戍用一辈子的坚守传了家风,这比任何口号都有力量。