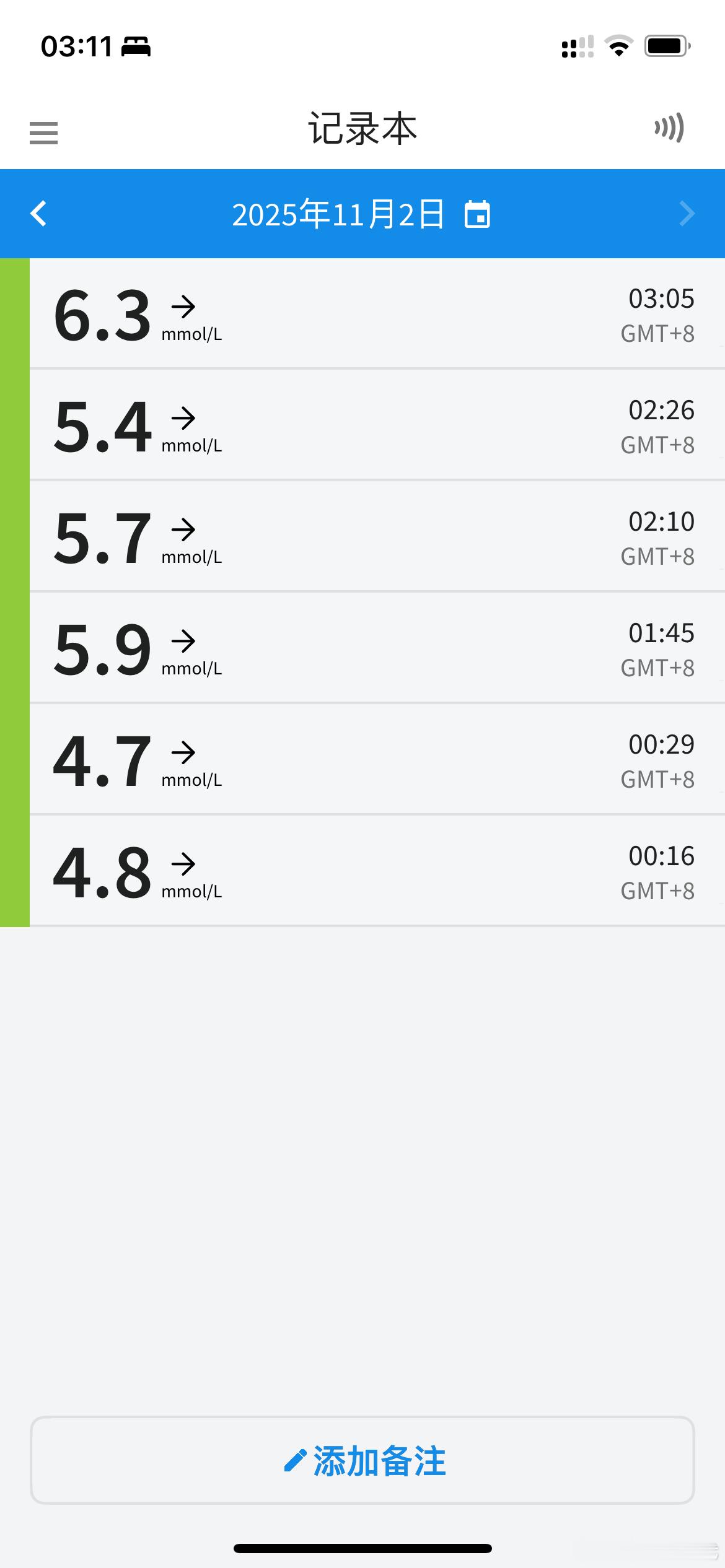

医生透露:寿命长的糖尿病患者,大多有5个特征! 咱先说好,糖尿病这事儿可不是“忍忍就过去”的小毛病,也不是“打针吃药就万事大吉”的简单活计! 坐诊二十年,见过太多糖友把日子过成“过山车”,也见过不少人把慢性病调理得比健康人还精神——那些活到大龄还腿脚利索、思路清晰的糖友,可不是靠运气,背地里都藏着5个“不显眼”的好习惯,今天咱就掰开揉碎了说! 首先得纠正个大误区:不是血糖降得越低越好,而是“稳得像老狗”才管用!很多人盯着血糖仪上的数字,低于6就沾沾自喜,高于7就愁眉苦脸,殊不知血糖像坐跳楼机一样忽高忽低,对血管的伤害比持续高血糖还狠。 美国糖尿病协会2023年的研究数据显示,血糖波动幅度超过4.4mmol/L的患者,心血管并发症风险会增加67%,这可不是闹着玩的。就像老辈人说的“饭要一口一口吃,路要一步一步走”,血糖调理得循序渐进,那些长寿糖友,大多能把空腹血糖稳定在5.6-7.0mmol/L之间,餐后两小时不超10.0mmol/L,波动幅度控制在3.3mmol/L以内,稳得让胰岛“上班不摸鱼、下班不加班”。 再说说用药这事儿,好多人把降糖药当“救急仙丹”,疼了才吃、忘了就停,这简直是把身体往火坑里推!要知道,降糖药里的“老大哥”二甲双胍,性格稳重又踏实,只要你规律吃,它就兢兢业业帮你控糖;而胰岛素就像个“暴脾气小弟”,你按时召唤它才听话,擅自停药或加量,它能让血糖瞬间“崩盘”。 《黄帝内经》里说“服药不眩,厥疾不瘳”,意思是吃药不坚持,再好的方子也治不好病。临床数据显示,规律用药的糖友,并发症发生率比随意停药的低83% ,那些长寿的,没一个是“三天打鱼两天晒网”吃药的,他们把吃药当成每天刷牙洗脸一样的日常,不偷懒、不耍滑。 饮食上的门道更有意思,很多人以为糖尿病就得“清汤寡水、顿顿青菜”,错!错!错!真正会吃的糖友,都是“杂食家”,但绝不做“饕餮客” 。咱老祖宗讲究“五谷为养,五果为助,五畜为益”,这道理放在糖友身上同样管用。 我见过一位82岁的糖友,每天早上喝碗杂粮粥,里面有燕麦、藜麦、鹰嘴豆,中午吃一两瘦肉配半盘青菜,晚上再来个蒸红薯加鸡蛋,从不吃精致米面,也不拒绝优质蛋白。哈佛大学公共卫生学院的研究发现,每天摄入20-30克膳食纤维的糖友,寿命比膳食纤维不足10克的长9年。 这里面有个冷知识:山药、芋头这类看似“面乎乎”的食物,升糖指数其实比白米饭还低,关键在于控制总量,而不是一刀切地忌口。 运动方面,别迷信“高强度才有效”,那些长寿糖友,大多爱做“慢运动”。每天30分钟中等强度运动,比每周一次剧烈运动管用10倍 ! 广场舞、太极拳、快走、骑自行车,这些不费劲儿的运动,反而能让身体慢慢受益。日本厚生劳动省的调查显示,糖尿病患者每周累计运动150分钟以上,死亡率降低40%,而那些追求“大汗淋漓”的,反而容易因为血糖骤降引发危险。 就像老舍先生在《正红旗下》写的,“慢工出细活,慢走养精神”,身体就像老机器,慢点开、勤保养,才能用得久。 最后一点,也是最容易被忽略的:心态宽,病就浅,情绪稳,血糖平 。中医常说“情志致病”,焦虑、易怒、抑郁这些坏情绪,会让身体分泌皮质醇,这玩意儿可是血糖的“升高剂”。 我见过一位糖友,因为儿子结婚彩礼的事儿愁了半个月,血糖直接从7.0飙到13.5,差点引发酮症酸中毒。而那些长寿的,大多是“乐天派”,遇到事儿不钻牛角尖,就像俗语说的“心宽一寸,病退一丈”。 澳大利亚墨尔本大学的研究也证实,糖尿病患者中,心态积极的人比消极悲观的人寿命长7.5年,这可不是玄学,是情绪对内分泌的实实在在影响。 咱总结一下,糖尿病不是“绝症”,而是“生活方式病”,那些长寿的糖友,不过是把“稳血糖、遵医嘱、吃杂食、慢运动、心态宽”这五件事做到了极致。 就像苏轼说的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,生病不可怕,可怕的是用错误的方式对待它。希望每个糖友都能明白,好好调理,日子照样能过得有滋有味、长长久久! 参考文献: 1. 美国糖尿病协会《糖尿病诊疗标准(2023版)》 2. 哈佛大学公共卫生学院《膳食纤维与糖尿病患者预后关系研究》 3. 日本厚生劳动省《糖尿病患者运动指南及效果追踪报告》 4. 澳大利亚墨尔本大学《情绪状态对糖尿病患者寿命影响的队列研究》 5. 《黄帝内经·素问》相关篇章注解