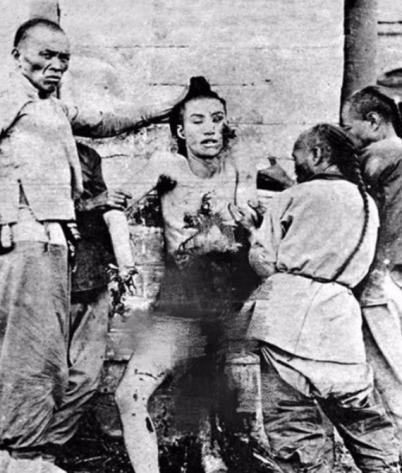

1907年,反清义士徐锡麟,被处决前留下的一张罕见老照片 这年他才三十出头,正是人生最有劲头的年纪,可他却一脚踏进了生死线。 那天他没有穿戎装,也没有带武器,只带了一腔孤注一掷的热血,他刺杀的是安徽巡抚恩铭,一位清廷的封疆大吏。 动手之前,他心里早就明白,这一枪打出去,不管成功与否,自己都活不成了,可他还是扣下了扳机。 徐锡麟的这场义举,并不是一时冲动,他是读书人出身,浙江绍兴人,早年留学日本,看到了世界的另一面。 回国后,他没有选择做个安稳的教书先生,而是投身维新、呼喊变法,他曾在绍兴创办学校,推广新学,对清政府的腐败早就心怀不满。 他不是为了出名,也不是为了报仇,他是真的想让这个国家变得好一点。 他曾说过,教育是救国的根本,所以他一开始办学、讲学,寄希望于唤醒民众。 但现实很快打了他一记闷棍,清廷口头上说要变法,实际上却继续打压异见,镇压维新,甚至连谭嗣同那样的忠臣也不放过。 徐锡麟开始明白,靠讲道理是没用的,他认识了光复会的陈天华、陶成章等人,后来也加入了同盟会,此后,他的路开始转弯,不再是温和启蒙,而是主动出击。 1906年,他接受命令,前往安徽,担任巡警学堂总办,这是个实权职位,能接触兵权,也能影响军警。 他利用职务,把一些志同道合的青年训练成骨干,暗中筹备起义,一边稳住清廷的信任,一边等待时机。 他清楚,这种事一旦暴露就是死罪,但他也知道,如果不有人站出来,就没有后人能走下去。 1907年7月6日,就是他选定的日子,当天,恩铭前往阅兵,徐锡麟趁机发动。 他本想一举刺杀恩铭,引发全城起义,没想到计划只完成了一半,恩铭被击毙,但部下反应迅速,没有让起义扩散开来,徐锡麟被当场抓住,未能逃脱。 当天夜里,他被押往监牢,有人说,他一路上没有挣扎,也没求饶,只是静静走着,看着周围的士兵和百姓。 他知道,自己已没有退路,也没有遗憾,第二天清晨,他被行刑,头颅落地,据说,当地百姓自发为他收尸,在暗处偷偷祭奠。 徐锡麟的死并没有立刻动摇清朝的根基,但却成了很多后来革命者的榜样,同年,秋瑾在绍兴被捕不屈,英勇就义。 她与徐锡麟是同盟,也是知交,光复会的同志们纷纷在各地发动起义,延续他的精神,三年后,武昌起义爆发,清朝正式走向终结。 历史没有忘记徐锡麟,他的名字写进了课本,也留在了纪念碑上,但比名字更真实的,是那张照片,是他在生死关头的那份沉着,那不是表演,也不是作秀,而是一个真正的革命者最后的样子。 他不是天生的英雄,也不是想做烈士,他只是一个看清现实,还愿意站出来的人。 他知道自己可能失败,也知道自己可能被误解,但他还是做了,他死在了清朝,还没看到新中国,但他种下的那颗种子,一直活着。 参考资料:黑龙江新闻网《“光复军”首领徐锡麟》