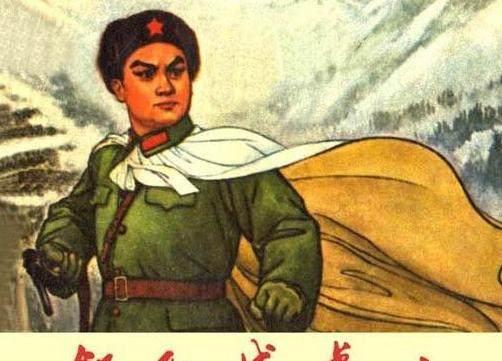

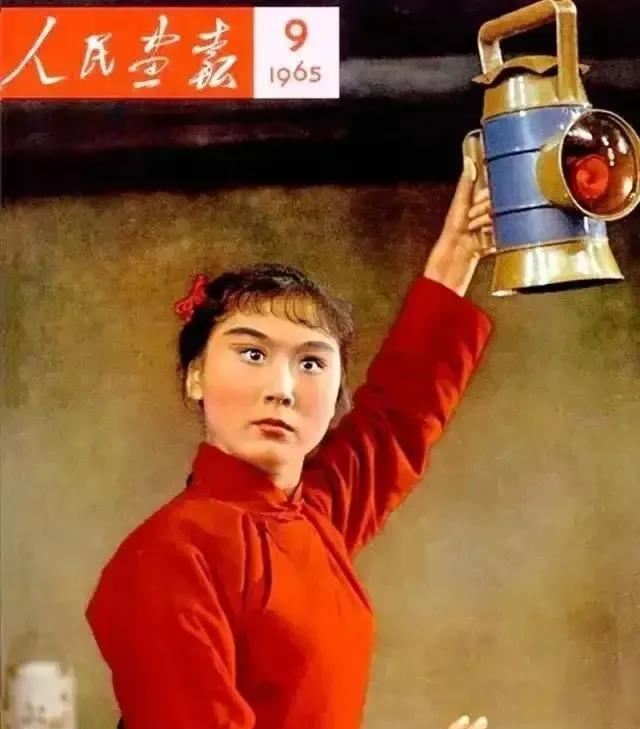

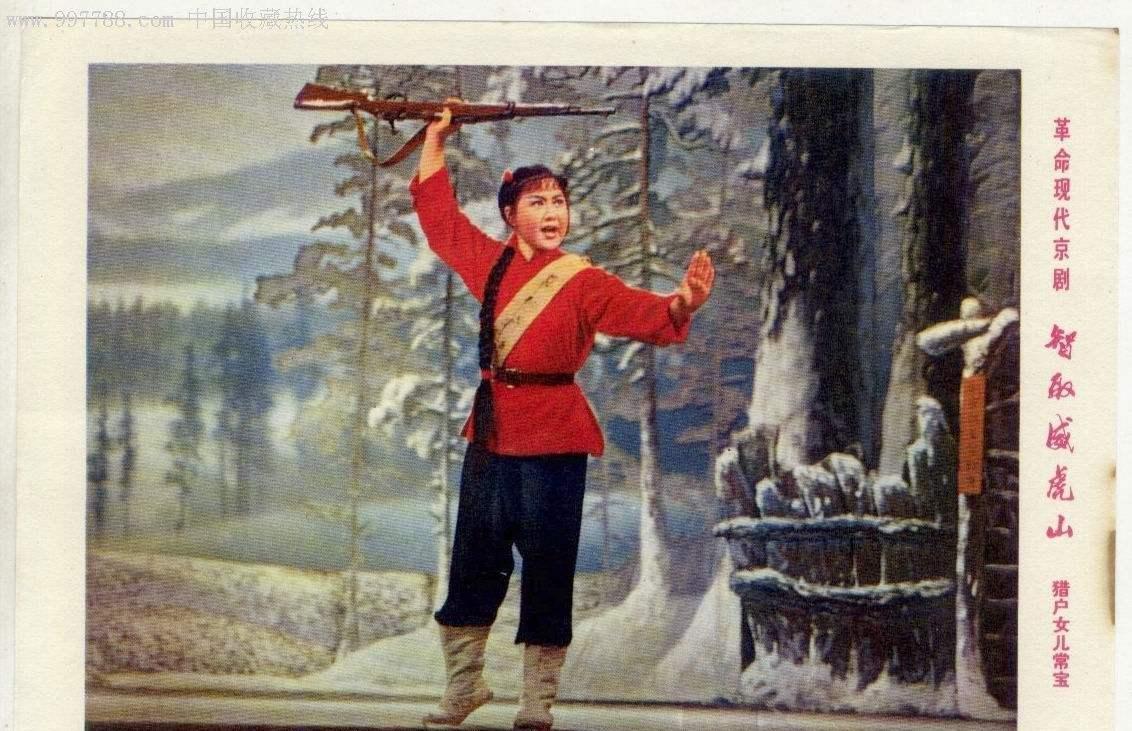

在文艺界对样板戏的评价众说纷纭之际,文人王元华的观点显得格外尖锐。不同于赵燕侠对《沙家浜》经典地位的坚守,也不同于李谷一对样板戏艺术价值的捍卫,王元华直言:“样板戏就压根不是京剧,根本不值得大吹大擂!” 王元华长期致力于传统戏曲文化研究,对京剧的历史脉络、艺术体系有着深入的梳理与认知。在他看来,京剧作为流传百年的传统戏曲剧种,有着一套严谨且成熟的艺术范式 —— 从唱腔上的西皮二黄板式规范,到表演中的唱念做打程式,再到角色行当的生旦净丑划分,以及剧本叙事中对历史典故、人文精神的承载,共同构成了京剧的核心特质。而样板戏,在他眼中,早已脱离了这一传统框架。 从创作理念来看,王元华认为样板戏的核心诉求是服务于特定时期的宣传,而非遵循京剧艺术本身的创作规律。传统京剧多以历史故事、民间传说为蓝本,通过对人物命运的刻画传递人文情怀与道德思考;而样板戏则聚焦于特定历史阶段的革命叙事,人物塑造多带有鲜明的政治符号属性,缺乏传统京剧中人物的复杂性与多面性。这种创作导向的差异,使得样板戏在本质上更偏向于 “政治作品”,而非纯粹的京剧艺术作品。 在艺术表现形式上,王元华指出样板戏对传统京剧的改造已超出 “创新” 范畴,近乎 “颠覆”。虽然样板戏保留了部分京剧的唱腔元素,但为了强化叙事的直白性与情感的煽动性,大量融入了话剧的对白方式、电影的叙事逻辑以及民族音乐的旋律,甚至弱化了京剧标志性的程式化表演。例如,传统京剧中 “骑马” 需通过马鞭、身段等程式展现,而样板戏中更倾向于借助舞台布景与动作模拟真实场景,这在王元华看来,是对京剧 “写意美学” 核心的背离,使其失去了传统京剧独有的艺术韵味。 对于李谷一所强调的 “样板戏是京剧现代化探索” 的观点,王元华并不认同。他认为,真正的艺术创新应建立在对传统的尊重与传承之上,而非对传统的割裂。样板戏的 “创新” 本质上是为了适配政治需求,而非推动京剧艺术的良性发展。且从实际影响来看,样板戏盛行的时期,传统京剧剧目创作与演出陷入停滞,大量经典剧目被束之高阁,反而对京剧的传承造成了一定的冲击。 在王元华看来,当下对样板戏的 “过度推崇”,忽视了其与传统京剧的本质区别,也模糊了艺术评价的客观标准。他并非否定样板戏在特定历史时期的存在意义,而是反对将其等同于京剧艺术,甚至将其抬升至 “经典” 高度大肆宣扬。在他眼中,传统京剧历经百年沉淀的艺术价值,远非以政治为导向的样板戏所能比拟,更值得被关注与传承。 作为特定历史阶段的产物,样板戏承载着复杂的历史使命与文化内涵。它不仅是文艺创作的成果,更是政治、社会、文化等多种因素交织碰撞的结晶,在宣传革命思想、塑造时代精神、凝聚社会共识等方面,发挥着无可替代的作用,成为那个时代社会记忆和文化记忆的重要载体。然而,在样板戏辉煌的背后,却隐藏着现代主义与民间性之间复杂而微妙的关系。 样板戏,正式名称为 “革命样板戏” ,是 20 世纪 60 年代至 70 年代间,被树立为 “革命样板” 的一系列以戏剧为主的舞台艺术作品的俗称。在当时,这些作品以其独特的艺术形式和鲜明的政治主题,成为文艺领域的标杆,对社会产生了广泛而深刻的影响。 在样板戏发展历程中,前期作品宛如一颗独特的种子,孕育着丰富的文学表达,展现出鲜明的艺术特色。这些作品在叙事上,大多遵循着较为传统且贴近现实生活的脉络。以《智取威虎山》为例,其原剧创作于 1958 年,紧密依照小说《林海雪原》的故事框架,采用顺叙的方式,将杨子荣等解放军战士深入土匪盘踞的威虎山,历经艰难险阻最终成功剿匪的故事,有条不紊地呈现出来。这种叙事方式,让观众能够轻松地跟随剧情的发展,深入其中感受故事的魅力 ,仿佛置身于那个充满紧张与刺激的剿匪战场。 在人物塑造方面,前期作品尤为注重真实性与可信度的构建。创作者们着力挖掘人物的多面性,力求使人物形象丰满立体,贴近生活真实。就像杨子荣这一角色,他不仅被赋予了坚定的共产主义信仰和无畏的革命精神,同时还巧妙地融入了民间人物的特质。在原著中,为了成功打入土匪内部,获取敌人的信任,杨子荣故意表现出一些看似 “土匪” 的行为举止。 他在进威虎山时,哼着 “小调”,以伪装自己,这种细节的刻画使得他的形象更加生动鲜活,充满了生活气息。这种既突出英雄品质,又兼顾民间人物形象可信度的塑造手法,使得人物形象更加真实可信,让观众更容易产生共鸣。

杜畅

京剧就是不断改革创新的产物,丧失了改革创新,京剧就会寿终正寝了。

深山老林

那是历史的优品产物,不要去别有用心评了。那么多老剧怎么不去评呢?你不满那个时代,总想千方百计找那个时代的岔。你创作一个符合你们那些人的标准有艺术价值的出来把她打下去那才叫本事!

用户13xxx98

说到家,即便是一块猪肉,天天让你吃,并且不让你吃别的,你也受不了。

细沙无尘

这个王元华是个故步自封的老学究!