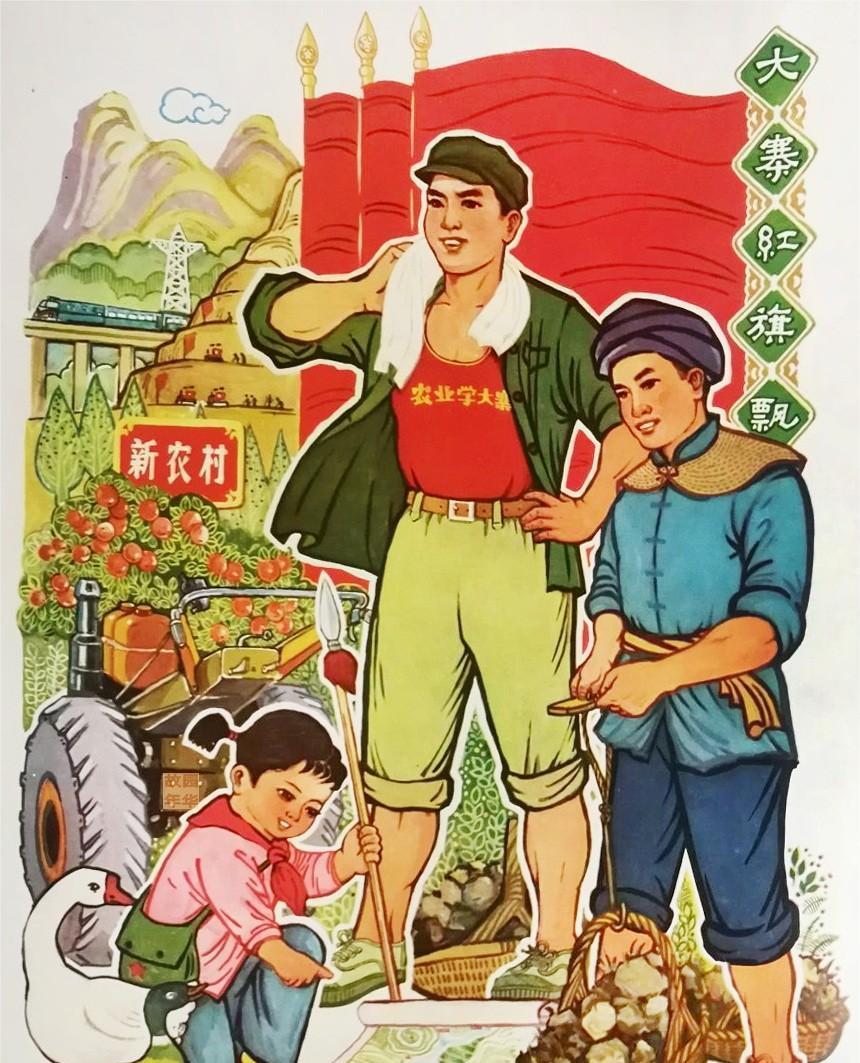

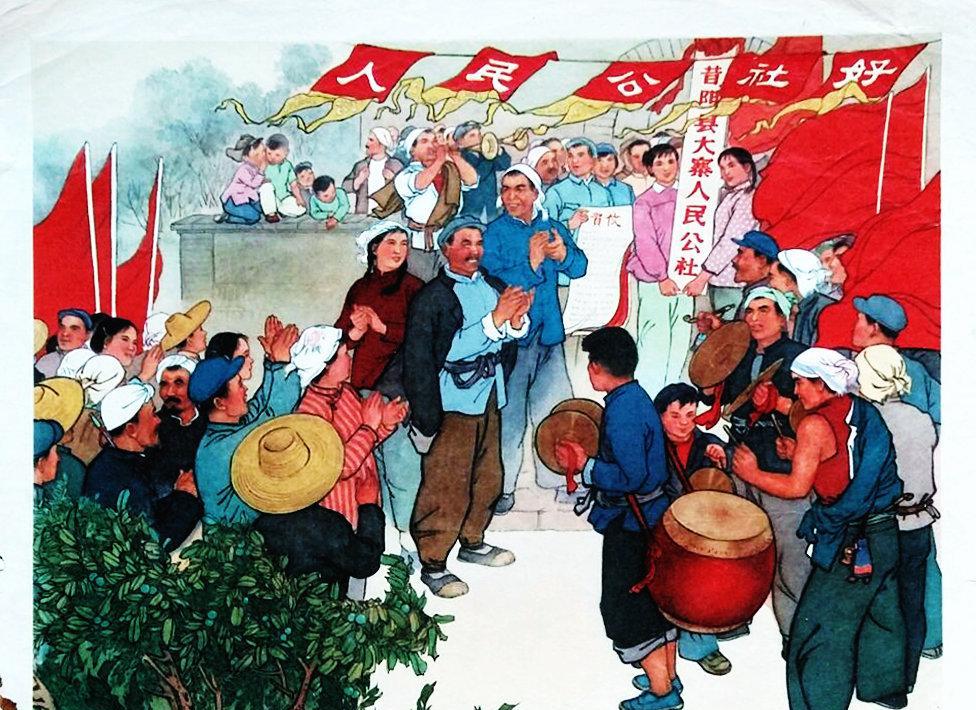

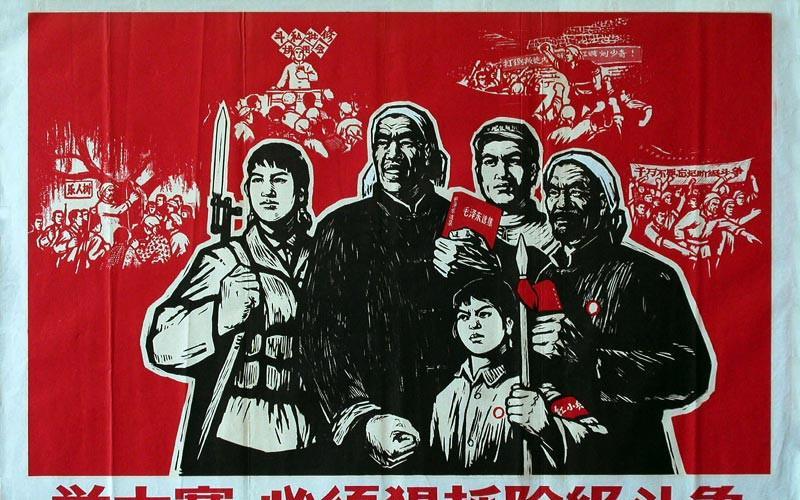

有人说:“包产到户是人心所向、大势所趋,谁也挡不住!之前那套连农民积极性的问题都没法解决,那又何谈机械化呢?”首先需要明确,这种说法存在对历史的片面理解。包产到户是特定历史时期的政策选择,而我国在农业发展中始终注重激发农民积极性与推进农业现代化相结合,并非对立关系。 从历史发展来看,改革开放初期实行的家庭联产承包责任制(包产到户),确实在一定时期内调动了农民的生产积极性,解决了温饱问题,这是值得肯定的。但随着时代发展,我国逐渐认识到,分散的小农经济不利于农业机械化、规模化和现代化发展。 因此,近年来国家大力推动土地流转、发展多种形式的适度规模经营,鼓励家庭农场、农民合作社等新型经营主体发展,正是为了更好地实现农民积极性与农业机械化、现代化的有机统一。 同时,农业机械化的推进需要相应的生产经营模式、基础设施和技术支持,不能简单以某一时期的政策否定不同阶段的发展探索。我国农业政策始终坚持从实际出发,根据国情和农业发展需求不断调整完善,目的都是为了实现农业增效、农民增收和农村繁荣,这一过程是循序渐进、不断发展的,不能用片面的观点割裂历史发展的整体性。 看待农业政策应立足历史发展的全貌,客观认识不同阶段政策的背景和作用,以及政策与时俱进的必要性。 在新中国农村发展的历史长河中,安徽农村宛如一颗闪耀的启明星,以其独特的改革精神和敢为人先的勇气,书写了浓墨重彩的篇章。上个世纪 60 年代初,安徽在全省范围内推行责任田制度 ,这一举措极大地调动了农民的生产积极性,为恢复和发展农业生产、克服经济困难发挥了关键作用,被干部群众亲切地称为 “救命田” 。 这种坚韧不拔的改革精神,深深扎根于安徽的土地,成为安徽农村发展的强大动力。当历史的车轮驶入 20 世纪 70 年代末,安徽再次站在了农村改革的前沿,而这一次,分田单干的浪潮从肥西和凤阳悄然涌起,彻底改变了中国农村的面貌。 肥西的包产到户和凤阳的包干到户,看似只是两种具体的农业生产责任制形式,但背后蕴含的是安徽农民对摆脱贫困、追求美好生活的强烈渴望,是对旧有体制束缚的勇敢突破 。 1978 年,一场罕见的大旱如恶魔般席卷安徽,肥西县山南区更是遭受了严重的打击 。河水干涸,河床裸露,往日潺潺的流水声已消失不见;塘库见底,库底干裂,曾经波光粼粼的水面如今只剩下一道道深深的裂痕;土地龟裂,裂缝纵横交错,仿佛大地的伤口,触目惊心 。在这片干涸的土地上,秋种工作变得异常艰难,农民们望着干裂的土地,心急如焚,却又束手无策 。 在这危急时刻,中共安徽省委果断决策,号召社员多种 “保命麦”,并宣布可以借一部分土地给社员种麦 。这一政策犹如一场及时雨,给陷入困境的农民带来了一丝希望 。然而,山南区的旱情过于严重,集体组织的秋种进度极为缓慢,麦子迟迟无法种下 。面对这一严峻形势,肥西县山南区柿树公社黄花大队的干部群众心急如焚,他们深知,如果再这样下去,来年将面临更加严重的饥荒 。 在这关键时刻,黄花大队以抗旱、“借地度荒” 为名,于 1978 年 9 月 18 日,做出了一个大胆的决定:将 997 亩小麦和 49 亩油菜的种植任务,分别落实到各个承包户主名下 。这一举措,打破了以往集体统一组织劳动和集中管理的模式,让农户分别承担不同地块的劳动和管理 。 与此同时,山南公社馆西大队小井庄生产队也不甘落后,他们悄悄地把全队的 153 亩田地全部包到农户头上 。这一行动,犹如一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪 。农民们对土地的热情被瞬间点燃,田间地头到处都是他们忙碌的身影 。他们各显神通,为了能让种子顺利发芽生长,付出了巨大的努力 。地干了,牛耕不动,社员们就日夜用铁锹挖,用榔头打,一锹一锹地翻耕土地,一锤一锤地敲碎土块;跑几里路挑水点种小麦,肩膀被扁担磨得红肿,却依然咬牙坚持。 在大家的共同努力下,包产到户的成效显著 。秋种的进度大大加快,原本缓慢的种植工作迅速推进,大片的土地被及时播种;质量也得到了极大的提高,每一颗种子都被精心呵护,每一寸土地都被充分利用 。据统计,山南区在较短的时间内共种植小麦 8 万亩,大麦 2 万亩,油菜 47000 亩,超过正常年景以生产队为核算单位的种植面积 2 倍之多 。这一成果,让人们看到了包产到户的巨大潜力 。 1979 年,肥西县山南区迎来了空前的大丰收 。仅夏季小麦总产量就达 3000 万斤,比 1978 年夏收增产了两倍,这个数字是如此的惊人,让人们为之欢呼雀跃 。上缴国家 1980 万斤,仅夏季就超额完成全年定购任务,而在没有包产到户前,该区每年夏季只上缴国家 100 万斤左右小麦 。1979 年全县全年粮食产量比 1978 年增长 13.6%,向国家净贡献粮食是 1978 年的 3 倍 。