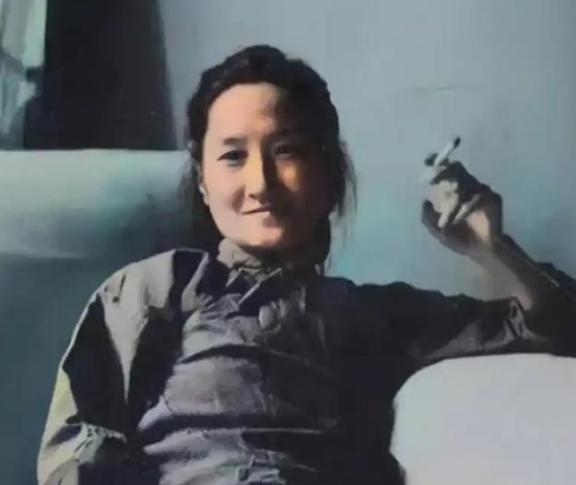

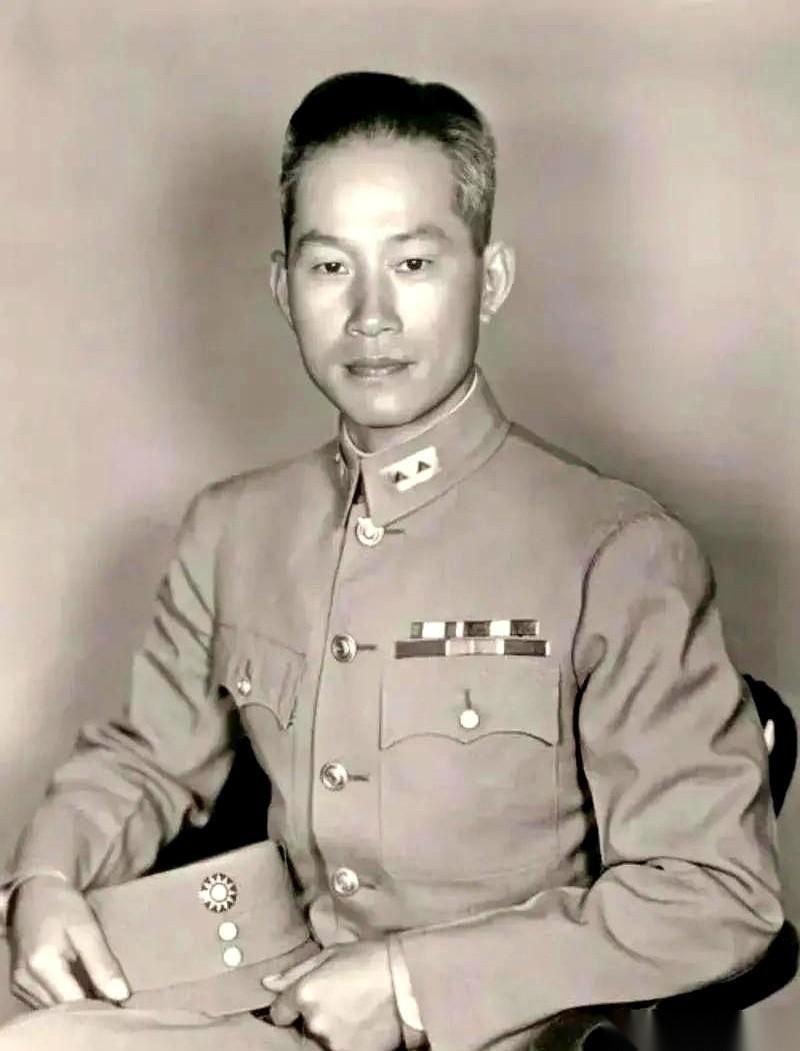

1978年,王近山在弥留之际,叮嘱身边的儿女说:“我一辈子都不会原谅你们的母亲,至死都不想再见她,我的葬礼不要让她来参加” 1937年神头岭一役,王近山负伤入院,遇见了17岁的护士韩岫岩。一个是前线冲锋的硬汉,一个是后方救治的姑娘,在枪林弹雨中擦出火花。 那年他们没有花前月下,只有血与火的考验,1938年在老战友陈锡联的撮合下,两人结为夫妻,她将名字从“韩秀兰”改为“韩岫岩”,只因“岫”和“山”相配,名字中都藏着对彼此的深情。 他们的婚姻,一开始是“军中模范”,八个孩子,战地救妻,连王近山都曾在枪林弹雨中调转方向,去解救韩岫岩所在的医院,一战全歼日军的战地观摩团。这些故事,在当年军中几乎被传为佳话。可你很难想到,几十年后,这样的夫妻,会走到“生死不见”的地步。 转折点发生在1953年,那年王近山的司机朱铁民因战功显赫、救主有功,却无儿无女。王近山念旧情,曾承诺将战后第一个孩子赠予朱家抚养,这听上去像是一种“革命情谊”的延续,但在家庭里,它却变成了定时炸弹。 1953年韩岫岩生下女儿王媛媛,这个孩子长得酷似他们早逝的长女,是韩岫岩的心头肉。可仅仅两年后,王近山没跟韩岫岩打招呼,直接将孩子送给朱家,并改名为“朱元”,说白了这不是“赠养”,是“夺子”。 韩岫岩反应激烈也在情理之中。她说:“身上掉下的肉怎么能送人?”这句话听起来简单,但背后是母亲对身份、对尊严、对婚姻的捍卫。 从那之后,韩岫岩开始服用麝香避孕以此抗议,就像在用身体对抗现实,夫妻关系开始动摇,争吵成了家常便饭。 这段情感的裂缝,并非一朝一夕形成,却在一次“道义”与“亲情”的冲突中,彻底撕开了口子。 五十年代末,又一场风波悄然发酵。这次不是为了孩子,而是为了舞会,王近山喜欢跳舞,韩岫岩不愿陪他去。 于是她安排自己的妹妹韩秀荣代为陪同,一开始这是“监督”,但随着王近山与韩秀荣频繁共舞,单位大院的流言蜚语开始发酵。 韩岫岩没有选择去沟通,而是直接向组织举报丈夫“生活作风有问题”,这不是家庭小吵,而是直接将家庭矛盾升级为政治问题。 举报信一封接一封,递到了妇联,也递到了上级,在那个年代,生活作风问题远比家庭矛盾严重,王近山感到愤怒、羞辱,也感到被背叛。 他不愿解释,也不愿再妥协,哪怕邓公劝他,哪怕老部下下跪求情,他只说了一句:“明人不做暗事,随组织处置。” 1964年这句“随组织处置”得到了回应,党籍、军籍被开除,中将降为大校,职务撤销,被发配到河南黄泛区农场,就这样一个叱咤风云的将军,被一纸处分打入冷宫,而那段婚姻也随处分一起终结。 韩岫岩带着孩子留在北京,王近山则在黄泛区重新开始。陪在他身边的,是26岁的保姆黄慎荣,这个女人没背景没名头,却在最艰难的时候选择留下,陪他度过农场的苦日子,后来两人结婚,生下两个孩子。 而韩岫岩再没嫁人,她用孤独为这段感情收尾,也用倔强守住了自己的尊严。 1974年王近山被查出胃癌,病情迅速恶化,韩岫岩曾想探望,带着礼品来到南京,但被警卫拦在门外。王近山生前早就交代:“不见她。” 1978年5月他弥留之际留下遗言:“我一辈子不会原谅你们的母亲,至死都不想再见她,我的葬礼不要让她来。”这不是一句气话,而是几十年爱恨纠缠后的情感宣判。 他的子女不敢违逆他的遗愿,葬礼当天,韩岫岩到了门口,却被警卫挡在外面,连灵堂都进不去,但这场彻底的决裂,真的是因为“举报”吗?其实更多人看得出来,这是一场双向的误解和倔强的对抗。 韩岫岩晚年曾说:“他欠我一句道歉,我也欠他一句原谅。”这句话说得很轻,却比“我爱你”更沉重。错不在一个人,也不止是那一封举报信,而是在一个时代中,两个人都不愿低头。 韩岫岩晚年没有再婚,留下的最后遗愿是:“让我和他合葬。”2007年她病逝后,子女将她的骨灰安置在八宝山王近山墓旁,墓碑并排,青松掩映,静默无言,没有再说一句爱,也没有一句和解,但这一左一右的合葬,已经是最深的体面。 这段故事,听起来像是家庭剧,但它远比家庭剧复杂。它的背景是战争,是体制,是那个年代对“个人感情”的压抑和对“组织纪律”的无限放大。 王近山与韩岫岩,既是爱人,也是革命同路人,他们的婚姻,不只是两个人的事,更是一代人的缩影。 女儿朱元(王媛媛)后来回忆说:“妈妈误会了爸爸,两个人太爱对方,但彼此都太倔了。”这段话像是总结,也像是遗憾。 参考资料: 中国新闻网——开国中将王近山鲜为人知的婚姻传奇(组图)(4),《王近山档案·遗嘱卷》

太阳光

黄慎荣最应与王近山合葬。不要洗白什么,跟小姨子不清不楚,老婆没面子也没了亲情,韩没错,错在王!韩没等到句道歉就不应原谅王!