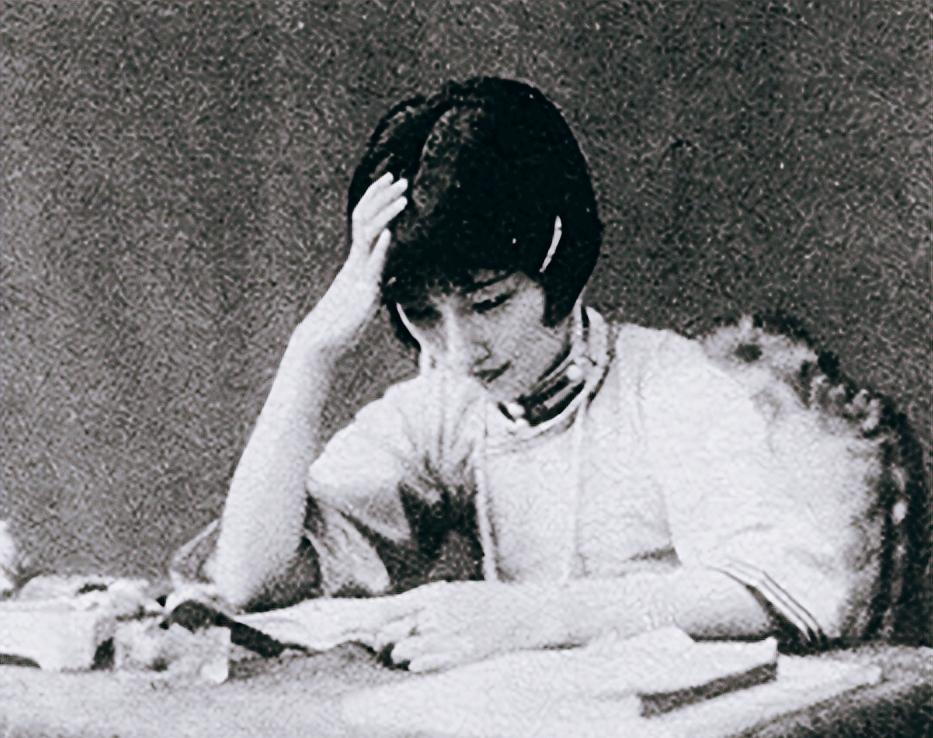

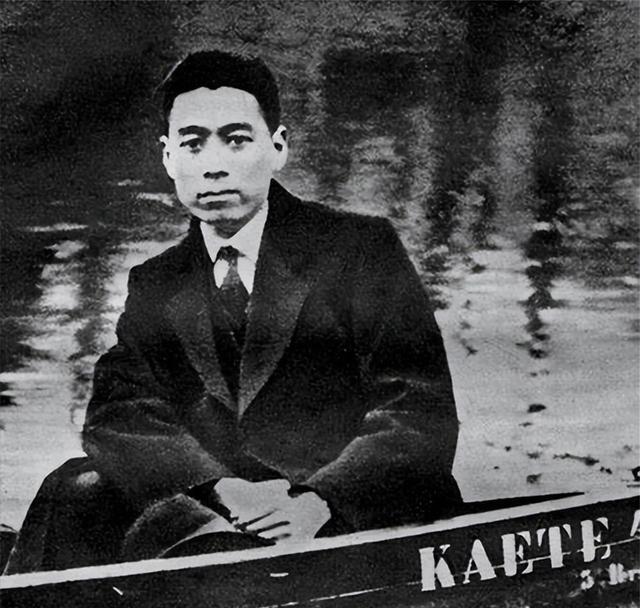

1965年,62岁陆小曼去世。翁瑞午的长女翁香光闻讯赶来,见四下无人,迅速解开陆小曼的衣扣,眼前的场景令她惊愕不已,忍不住感慨:凉薄之人终究没有好下场…… 上海旧弄堂的春风里,一位昔日名媛悄然离世,病床边纸团上洇开的“志摩”二字,像未了的心结。翁香光推门而入,四下无人,她解开那件破棉袄,眼见针痕累累的瘦骨,忍不住叹道:“凉薄之人终究没有好下场。”这份感慨,藏着三十年恩怨,谁是那凉薄之人?徐家铁门,还是她自己? 陆小曼1903年生在上海孔家弄一个书香门第,从小耳濡目染,学画习医,还通英法语。年轻时她是社交圈的焦点,旗袍裹身,谈诗论画,风头正劲。1926年,她和徐志摩在北海公园办了婚礼,本是件风雅事儿,可徐家老太爷徐申如不认这门亲,一封贺信都没寄,婚礼上空荡荡的位子,透着股冷意。徐志摩为供她那份讲究的生活,四处兼职,在五所大学教书,囊中羞涩。上海租界物价飞涨,她每月五百银元开销,买香水丝巾,客厅堆满洋瓷。徐志摩算计家用,常常深夜对账册发愁。 1931年11月19日,徐志摩领了薪水,赶去北平听林徽因的建筑讲座,搭了那趟廉价邮政飞机。济南党家庄上空出事,飞机坠毁,残骸里挖出他焦黑的信件,上面还记着家计账目。徐家上下把这笔账算到陆小曼头上,说她花钱大手大脚,逼得徐志摩挤那没保险的航班。陆小曼想进祠堂祭拜,捧着徐志摩的血衣去,门前仆人泼她一身浊水,徐申如临终立下家训,宗谱里永不录陆氏名。徐家长子徐积锴更直白,说她不配进徐家祖坟。这恨意,像根刺,扎了三十多年。 徐志摩走后,陆小曼日子越发难熬。鸦片瘾上身,肺气肿哮喘缠身,她靠推拿师翁瑞午照应。翁瑞午是苏州世家子弟,早年变卖田产,从沦陷区弄来药材,在日军眼皮底下给她续命。1953年上海搞配给,黑市鸦片涨二十倍,他托香港朋友每月捎烟膏。有回海关扣货,他蹲了半月看守所,出狱第一件事就把新貂皮大衣当了,换钱买药。翁家从霞飞路洋房挤进亭子间,陆小曼屋里还摆着进口留声机,翁瑞午肺结核咳血时,把半支盘尼西林让给她。翁瑞午的妻子陈明榴1948年病逝,陆小曼连柱香都没上,翁香光气不过,把药碗摔了,埋怨父亲一味付出。 新中国成立后,陆小曼的日子有了转机。1960年她进上海中国画院当专职画师,每月工资87元,勉强够药钱一角。老朋友赵清阁、刘海粟常偷偷塞钱帮衬。医院催欠款,她连夜画六幅扇面,卖到文物店,换瓶止咳糖浆。为省电,她摸黑作画,笔下花鸟虽精,却透着股苦涩。清明前夜,她挣扎着写下“志摩”二字,纸团扔在痰盂边,墨迹洇开,像她一生的遗憾。唯一心愿是和徐志摩合葬,可徐家铁板钉钉,拒之门外。住院表上紧急联系人填徐积锴,到咽气也没见徐家人影。 翁香光那句感慨,说得直白,却道出陆小曼人生的酸楚。她对翁家的冷淡,换来翁瑞午半生操劳,到头来翁瑞午1952年就先走了,留她孤零零过日子。骨灰盒卡片联系栏空着,徐家不收,翁家子女顾不上,最后堂侄陆宗麟1988年掏腰包,在苏州华侨公墓立了衣冠冢。碑上只刻“先姑母陆小曼墓”七字,下面埋的其实是个描金首饰盒,装半截坏画笔。墓园东山,灰白石碑孤零,扫墓人偶尔聊起,说她命硬,徐志摩走后34年,翁瑞午去后13年,她硬挺到新社会。 这事儿搁谁身上,都得想想旧社会的那些破事儿。婚姻不被祝福,奢靡逼出悲剧,恩怨纠缠一辈子。陆小曼从名媛到画师,靠双手吃饭,新中国给了她口饭碗,老友拉一把,这份温暖,是时代变了样。旧习陋俗害人,集体力量暖心,她晚年虽苦,总算没饿死街头。历史档案翻开,这些细节像老照片,泛黄却真实。 如今看她,像是镜子,照出多少人生的弯路。徐家那份冷,翁家那份付出,都在提醒,旧时代的人情薄如纸,新社会才讲互助。陆小曼画笔下的兰花,枝叶虽疏,却有骨气。她活到1965年,见证了巨变,这本身就是份福气。

用户10xxx65

一手好牌打的稀巴烂

用户10xxx52

胡说八道,去了台湾