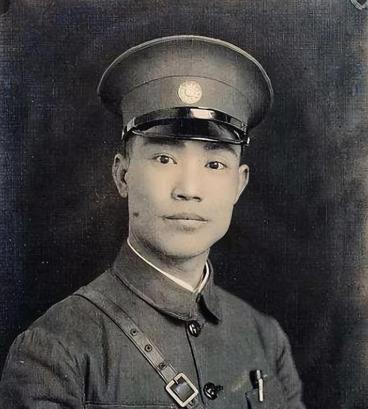

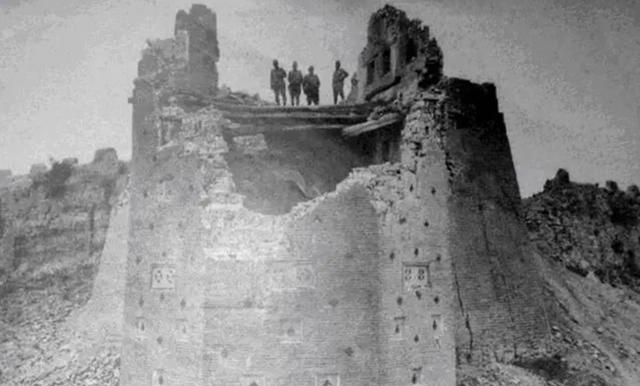

1927年冬,杨森宴请手下师长范绍增,准备趁机将他除掉。范绍增察觉不对,连夜乘坐汽艇逃回防区后,点齐人马进攻杨森。 谁不知道“范哈儿”看着憨厚,心里跟明镜似的!这场鸿门宴上的杀机,他早从杨森那假得发腻的笑容里嗅了出来。酒过三巡,杨森频频劝酒,眼神却总往帐外瞟,身后的卫兵手按枪柄,指节都泛了白——这些小动作,哪逃得过范绍增的眼睛?他本是绿林出身,十六岁就跟着袍哥闯江湖,刀光剑影里滚出来的人,对危险的嗅觉比猎犬还灵。 想起当年跟着杨森打天下的日子,范绍增心里五味杂陈。1920年,他带着几百号兄弟投靠杨森,凭着敢打敢冲的性子,从营长一路做到师长。杨森曾拍着他的肩膀说:“哈儿,跟着我,有我一口肉吃,就有你一碗汤喝!” 他信了这话,打仗时总是冲在最前面,泸州战役里替杨森挡了三枪,至今胸口还有疤痕;杨森被其他军阀围攻时,是他带着部队死守三天三夜,硬生生把退路拼了出来。可他没想到,随着自己的部队越来越壮大,手里的防区越来越富庶,杨森的眼神里,渐渐多了猜忌和贪婪。 范绍增不是没察觉变化。半年前,杨森突然收回他手里的盐税管理权,理由是“统一调配”,可转头就把这笔肥差给了自己的侄子;上个月,他向杨森申请补充弹药,得到的却是一堆生锈的旧枪,而杨森的嫡系部队,却换了清一色的德国装备。更让他心寒的是,有一次他无意中听到杨森和心腹密谋:“范哈儿势力太大,再不除了,迟早要骑到我头上!” 那时他还抱着一丝侥幸,觉得兄弟一场,杨森不至于做得这么绝。 直到这场宴请,范绍增才彻底死心。酒桌上,杨森看似无意地问起他的防区部署,甚至细到每个营的驻扎位置,他故意含糊其辞,杨森的脸立刻沉了下来。趁着杨森转身跟别人说话的空隙,范绍增假装不胜酒力,捂着肚子起身:“司令,属下不胜酒力,去趟茅房醒醒酒。” 没等杨森反应,他就快步走出帐外,早就安排好的亲信牵着马在帐外等候,两人翻身上马,一路狂奔到长江边,连夜登上了提前备好的汽艇。 汽艇在江面上颠簸,寒风刺骨,范绍增却浑身发烫。他想起自己这些年出生入死,不是为了争权夺利,只是想让跟着自己的兄弟有口饭吃,让防区的百姓能安稳过日子。可杨森为了一己私欲,竟然要对他痛下杀手!“既然你不仁,就别怪我不义!” 范绍增一拳砸在船板上,溅起的水花打湿了他的衣襟。 回到防区已是凌晨,范绍增没敢休息,立刻召集手下的团长们开会。他把杨森的阴谋一五一十地说了出来,话音刚落,底下就炸了锅:“师长,杨森太不是东西了!我们跟他拼了!” “对,他不仁不义,我们没必要再念旧情!” 范绍增看着这群跟着自己出生入死的兄弟,心里涌起一股暖流。他举起手里的盒子炮,高声道:“兄弟们,杨森想置我们于死地,我们不能坐以待毙!现在,点齐人马,跟我打回去,让他知道,‘范哈儿’不是好欺负的!” 部队很快集结完毕,两万多人的队伍浩浩荡荡向杨森的驻地进发。范绍增的部队大多是四川本地人,跟着他打了多年仗,军纪严明,从不欺压百姓,再加上他为人豪爽,讲义气,兄弟们都愿意为他卖命。而杨森的部队虽然人数不少,却大多是临时拼凑的,人心涣散,再加上杨森暗杀范绍增的事已经传开,很多士兵都觉得杨森不地道,打仗时根本不卖力。 这场仗打得异常惨烈,却也出奇地顺利。范绍增身先士卒,带着兄弟们冲锋陷阵,杨森的部队节节败退。不到半个月,范绍增就攻占了杨森的核心驻地,杨森带着残部仓皇西逃。看着曾经熟悉的军营,范绍增没有丝毫喜悦,反而心里沉甸甸的——都是四川子弟,却因为军阀混战,自相残杀,多少家庭因此破碎,多少百姓流离失所。 有人劝范绍增趁机扩大势力,一统四川,他却摇了摇头。他在防区推行减税,鼓励农耕,还创办学校,让穷苦孩子能读书。他常说:“我范哈儿没读过多少书,但知道百姓要的是什么。打仗不是为了争地盘,是为了让大家能过上好日子。” 后来抗日战争爆发,范绍增主动请缨,带着部队出川抗日,在淞沪会战、武汉会战中屡立战功,用热血诠释了“家国大义”。 回望1927年那场惊心动魄的鸿门宴,范绍增的选择,既是为了自保,也是对军阀混战的反抗。在那个城头变幻大王旗的年代,很多军阀为了权力不择手段,而范绍增虽然出身绿林,却始终坚守着内心的道义和底线。他或许不是完美的英雄,却用自己的方式,在乱世中守护着一方百姓,在国家危难时挺身而出。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。