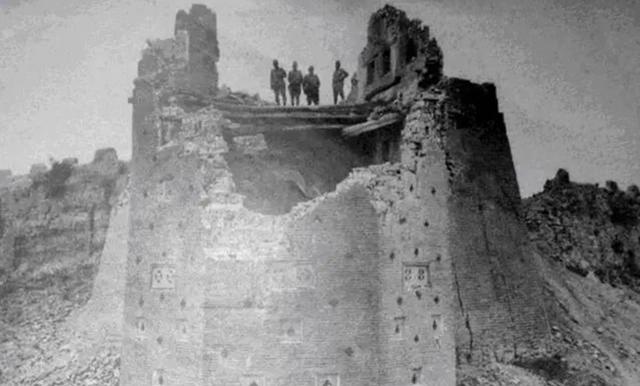

1941年,刘厥兰奉命去炸鬼子碉堡,没想到一时着急把炸药包放错了地方,轰隆一声巨响后,碉堡虽然完好无损,但是大家却乐得合不拢嘴! 1941年2月,在攻打山东徐家楼据点的那个黑夜里,八路军山东纵队1旅2团实际上经历了一场战术观念的彻底颠覆,这场颠覆并非源自精密推演,而是源于一次代价惨重的失败,以及随后发生的一场差点让团长气得拔枪的“失误”。 为了这难以啃下的日军碉堡,团长王凤麟最开始寄予厚望的并非后来名震四方的“爆破”,而是防御,作为曾在莫斯科工兵班深造两年的“科班生”,王凤麟深知我军在重武器上的绝对劣势。 没有火炮直射,想要摧毁既高又厚的日军炮楼,战士们只能拿命去填,为了减少伤亡,一种被戏称为“土坦克”的怪异装备应运而生,那其实是给八仙桌或大衣柜装上轮子,盖成屋脊状,再蒙上层层浸透水的厚棉被。 理论上,湿棉被的柔韧能迟滞弹头,掩护爆破手抵近作业,在墙根挖洞搞“内炸”日军的“九二式”重机枪火力凶悍,其穿透力远超预期,笨重的“土坦克”一旦移动,目标巨大且迟缓,内部视线几乎为零。 在那次试探性进攻中,几层湿棉被在日军密集的弹雨面前如同薄纸,数名战士当场牺牲,所谓的“内炸”设想也随着木柜的碎裂而化为泡影,看着牺牲的战友,活着的士兵双腿发抖、眼眶通红,那是恨到了极致的生理反应。 “防”不住,那就只能“攻”王凤麟当机立断,废弃“土坦克”,决定通过瞬间的高强度爆发来破局。这个重担,落到了一个“奇怪”的战士身上,刘厥兰,刘厥兰是矿工出身,挖煤挖出了一身胆气。 这人若是扔在人堆里,你很难多看一眼:明明才三十出头,那张被煤灰和岁月过早侵蚀的脸,皱得像个八十岁的老大爷,可一上战场,这个平时灰头土脸的汉子就像换了魂,身手敏捷得像只狸猫,作为王凤麟手把手教出来的得意门生,他是全团公认的玩炸药行家。 王凤麟下达的死命令是:找到碉堡与围墙的结合部,那是结构最脆弱的点,定点爆破,战友们的机枪火力全开,曳光弹撕扯着夜幕为他掩护,刘厥兰抱着那个超大号的炸药包,像个黑影般摸了上去。 问题出在了“黑”上,夜色太浓再加上极度的紧张和复仇的急切,刘厥兰在墙根底下摸了半天,竟然死活找不准那个所谓的“最佳结合部”手中的导火索呲呲冒着火花,留给他的时间是以秒计算的。 在那生死系于一线的瞬间,本能压倒了战术,刘厥兰管不了那么多了,他既没挖洞,也没找结合部,甚至没把炸药扔进预想的缺口,他直接把那一大包烈性炸药往鬼子围墙根下的平地上一甩,掉头就滚进了掩体。 一声沉闷而恐怖的巨响撕裂了徐家楼的夜空。围墙应声轰然坍塌,但让人瞠目结舌的是,那一墙之隔的核心碉堡竟然没倒,依然倔强地矗立在硝烟中,远处的王凤麟看得真切,一向温和儒雅、从不对士兵红脸的他,那一刻气得脑门充血。 在他看来,这是彻底的战术执行失败,没炸开缺口,没炸毁碉堡简直是在浪费宝贵的弹药,“你咋搞的我让你炸炮楼,你炸围墙干啥,你这丫头是想干什么”愤怒的质问脱口而出,原本像炒豆子一样狂叫的日军机枪,在那声爆炸后突然集体哑火。 战场出现了令人窒息的死寂。既没有反击的枪声,也没有鬼子的叫骂声,甚至连伤员的呻吟都听不到“冲”顾不上训斥刘厥兰,王凤麟抓住了这转瞬即逝的战机,带着战士们踩着碎砖烂瓦冲进了碉堡。 当他们端着刺刀冲进去时,眼前的景象让所有人都愣住了,碉堡并没有被物理摧毁,墙体完好,但是里面的六十多个鬼子兵,却横七竖八地瘫软在地,有的嘴角流涎,有的双目呆滞地抱着枪傻坐,有的直接昏死过去,连八路军冲到鼻子底下了都毫无反应。 那个“老矿工”的胡乱一扔,虽然没把碉堡炸上天,但那个贴着墙根爆炸的超大当量炸药包,制造了恐怖的震荡波,在密闭狭小的碉堡空间里,剧烈的超压震荡瞬间震晕了所有日军,内脏的翻腾和脑部的震荡让他们彻底丧失了战斗力,这就是所谓的“隔山打牛”。 看着这满地找不着北的日军俘虏,王凤麟那冲到嗓子眼的怒火瞬间变成了惊喜,甚至忍不住要笑出声来,这场仗,赢得毫不费力,干脆利落得让人难以置信,战斗结束后,王凤麟拍着刘厥兰的肩膀,那句没骂完的话变成了由衷的赞许。 这次意外不仅端掉了徐家楼据点,更直接催生了山东纵队的战术革新:不再执着于复杂的定点挖掘和笨重的防护掩体,而是专注于炸药当量的运用和爆破点的灵活性,那个被“逼”出来的误打误撞,最终演变成了那一时期无论围墙多厚都难挡其锋的“爆破攻坚”绝技。 信息来源:大众日报2015.9.9“爆破攻坚”战法威震全国