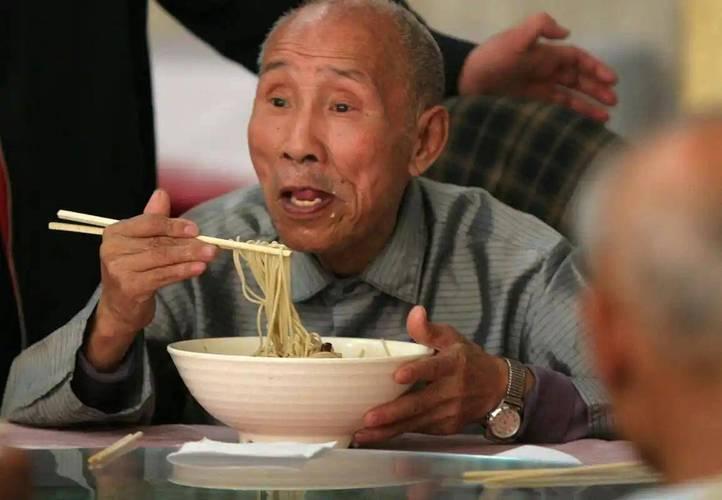

“吃得越饱,死得越早”,到底是真理还是谣言?外国专家指出饭量大小是影响寿命的因素之一,事实的确如此吗? 咱们得先理解一件事:老一辈人为啥总劝你“多吃点”? 爷爷那辈人,他们对“吃饱”有种近乎执拗的追求。在他们经历过的那个年代,饥饿是刻骨铭心的记忆。对他们来说,“能吃是福” 这四个字,是用糠咽菜的日子换来的血泪教训。一碗冒尖的米饭,一勺亮晶晶的猪油,那就是天底下最踏实的幸福。 所以,当他们看到我们这代人吃饭“小鸡啄米”一样,是真心疼,真着急。他们觉得,吃得饱,身体才能壮,才能扛事儿。 我完全理解这种情感,这是历史留给一个民族的集体记忆。 但咱也得承认,时代变了。我们现在面临的,早已不是“吃不饱”的生存危机,而是“吃太好”的健康挑战。那些曾经象征着富足的“大鱼大肉”和“顿顿饱”,正在悄悄变成我们身体的负担。 说到“外国专家”,就绕不开一个特别有名的实验,这事儿在科学界影响很大。 上世纪80年代,美国国立衰老研究所和威斯康星大学的科学家们,找来了一群跟人类基因有九成相似的恒河猴。他们把猴子分成两组,开始了长达几十年的跟踪。 A组猴子,“自助餐”待遇,敞开了吃,想吃多少吃多少。 B组猴子,就没那么“幸运”了,它们每顿饭都得“克制”,摄入的热量比A组少了整整30%。 这不就是咱们说的“七分饱”吗? 几十年过去,结果出来了,所有人都惊了。 A组敞开吃的猴子,很多都变得肥胖,得了高血压、糖尿病,毛发稀疏,老态龙钟,死亡率也高得多。 B组七分饱的猴子,却个个精神抖擞,毛发光亮,身体各项机能都非常健康,平均寿命竟然延长了近20年! 这个实验后来在老鼠和其他动物身上重复,结论都惊人地一致。 这个事实摆在面前,确实有点颠覆认知。它几乎在明明白白地告诉我们:长期的“饱腹感”,可能真的是在加速我们走向衰老。 这听着玄乎,其实道理很简单。 你可以把我们的身体想象成一台精密的机器。你每次吃得“太撑”,就等于让这台机器超负荷运转。 消化系统告急: 你的胃、肠、胰腺、肝脏,全都在“加班”。尤其是胰腺,为了降血糖,拼了命地分泌胰岛素。时间一长,胰腺“累趴了”,糖尿病的风险就来了。 心血管遭殃: 吃进去那么多油和糖,身体用不完,就变成了血脂和脂肪。这些“垃圾”堵在血管里,高血压、冠心病就找上门了。 肾脏负担加重: 所有的代谢废物,最后都得靠肾脏排出去。吃得越多,“垃圾”越多,肾脏这个“滤网”就越容易堵塞和损坏。 细胞“氧化”加速: 最关键的是,过度的能量代谢会产生大量的“自由基”。这玩意儿就是“身体的铁锈”,它会攻击你的细胞,让你老得更快。 所以,那句“吃得越饱,死得越早”,虽然极端了点,但它背后的逻辑,“长期过饱,加速衰老和疾病”,确实是科学。 看到这儿,估计有人要说了:“那完蛋了,以后咱是不是都得饿着?” 千万别!这里必须得划清界限:控制饭量,绝不等于“挨饿”。 尤其是对长辈们,吃得太少,风险同样巨大。参考资料里也提到了,老年人如果营养摄入不足,很容易导致“肌少症”。肌肉流失了,人就变得虚弱无力,一摔倒就可能是大事,这同样是折寿的。 那么,到底吃多少才算“刚刚好”? 其实,这个“度”,我们的老祖宗早就给咱们指明了,那就是“七分饱”。 什么叫“七分饱”? 这是一种感觉。就是你吃得差不多了,胃里觉得满了,但又没觉得“撑”;对食物的热情已经下降,但再吃几口也还能吃。 这时候,你就该痛快地放下筷子了。 你别小看这个“七分饱”,这背后藏着大学问,是刻在我们文化基因里的养生智慧。 早在两千多年前的《黄帝内经素问》里就说了:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”。这话说的就是“均衡”。我们什么都吃点,但什么都别过量,这才是“养”的根本。 古人还讲究“饮食有节”。孔子说“席不正不坐”,很多人以为这只是礼节。其实,这也包含了一种态度:吃饭是件严肃的事,要专注、要适量。清朝的美食家袁枚,在《随园食单》里强调食材要“物味取鲜”,反对过度烹饪,这也是在追求食物的本真,避免身体的负担。 这些古老的智慧,跟今天“外国专家”的猴子实验,是不是不谋而合? 聊到最后,我们再回看那个标题。 “吃得越饱,死得越早”,这是个极端的警示,但绝非谣言。它警告的是那种长期、习惯性的“暴饮暴食”。 咱们这代人,面对的是前所未有的食物诱惑:外卖、宵夜、自助餐……我们早就从“求温饱”的时代,跨入到了“抗诱惑”的时代。 所以,真正的“福气”,再也不是“能吃是福”。 真正的福气,是“会吃”。是懂得在美食面前保持克制,是明白身体的需求,是享受“七分饱”带来的轻盈和清醒。 说到底,吃饭这件事,吃的不仅是食物,更是一种生活态度,一种对生命的敬畏和节制。