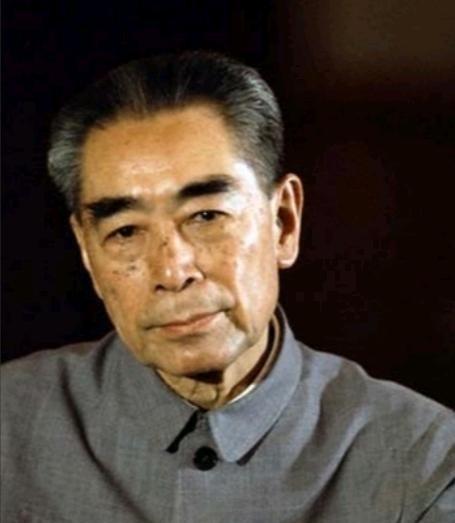

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 1976年北京医院的储物间里,韩宗琦捧着总理的旧中山装,在衣襟内侧发现几处细密针脚。 这是邓颖超大姐补衣服时特意留的“记号”,针脚走向和总理批阅文件的笔迹竟有几分像。 他突然想起刚接衣服时发的火,手指抚过针脚,眼眶一下就热了。 那天韩宗琦本要去外地调研,行李都堆在医院门口,一通电话让他立刻折返。 电话里只说“总理情况不好”,等他冲进病房,监护仪已拉成平直的线。 78岁的总理躺在病床上,手还保持着握笔的姿势,枕边堆着没批完的文件。 韩宗琦攥住那只手,指腹能摸到长期握笔磨出的茧,心里像被重锤砸了一下。 卫士们从西花厅取来寿衣时,韩宗琦刚帮总理擦完身体。 看到包袱里那套洗得发白的中山装,他忍不住提高了声音:“怎么能让总理穿这个走?”衬衫领口的补丁磨得发亮,袖口毛边能看到里面的旧棉絮,内裤更是补了三层。 卫士长张树迎红着眼解释:“邓大姐说,这是总理最常穿的,他不喜欢新衣服。” 这话让韩宗琦愣了愣,想起三年前的一件事。 当时总理膀胱癌刚确诊,韩宗琦劝他多休息,却在深夜查房时看到办公室亮着灯。 总理正对着一份农村水利文件皱眉,身上穿的还是那件中山装,袖口沾着墨水。 “韩医生,你看这水坝图纸,差一厘米都不行。”总理抬头时,韩宗琦才发现他在偷偷揉腰。 后来才知道,那天总理疼得冒冷汗,却硬撑着把文件批完,就怕耽误春耕。 老秘书这时递来一个铁盒子,里面装着总理的日常用品。 一块瑞士手表,表盘裂了道缝,表带换过三次;一支钢笔,笔帽是用胶布粘的;还有半块肥皂,切成了两半,用绳子拴着——这是总理用了半年的洗漱用品。 “总理总说,肥皂切两半能用更久,钢笔漏墨粘胶布就不浪费。”老秘书的声音发颤。 韩宗琦这才明白邓大姐的心意,他捧着中山装,慢慢给总理穿上。 扣扣子时发现,第三颗纽扣是后配的,颜色比其他几颗深一点。 邓颖超这时走进来,轻声说:“这颗扣子是1972年总理访美时掉的,我找了半年才配上。”她伸手帮着抻平衣角:“他一辈子都这样,衣服破了补,物品旧了修,从不让人换新的。” 穿好衣服,韩宗琦要取下总理胸前的“为人民服务”像章,却被邓大姐拦住。 “让它陪着他吧,这枚像章他戴了十五年,开会、见外宾从没摘过。” 像章背面刻着“1961”,是总理在河北农村考察时,老乡亲手送的。 后来不管去哪个国家,总理都戴着它,说“这是人民给的,不能摘”。 理发师朱殿华来的时候,特意带了一把旧剃刀。 这把刀给总理刮了二十年胡子,刀刃磨得很薄,朱师傅总说“用着顺手”。 “总理怕我手劲大,每次刮胡子都笑着说‘轻点,我这老脸不经刮’。” 朱师傅刮胡子时格外轻,刮完又仔细梳了梳总理的白发,悄悄剪下一缕包好。 他说:“以后想总理了,就看看这缕头发,像他还在我身边一样。” 送总理去八宝山的路上,韩宗琦坐在车里,看着窗外的景象红了眼。 长安街两边站满了人,老人抱着孩子,工人揣着工具,学生举着白花。 没人组织,没人喊口号,寒风里只有安静的注视,有人忍不住抹眼泪,却不敢哭出声。 有个卖早点的大爷,把刚炸好的油条放在路边,对着车队的方向鞠了一躬。 火化后,按总理遗愿,骨灰要撒向祖国的山河。 韩宗琦跟着飞机,看着骨灰从空中落下,落在黄河边、落在稻田里、落在草原上。 “我是人民的总理,死后也要回到人民中间。”这是总理生前跟邓大姐说的话。 飞机飞过天津时,韩宗琦想起总理曾在这里视察工厂,为了看生产线,蹲在地上跟工人聊了三个小时。 如今西花厅的书房还保持着原样,书桌左边放着总理的老花镜,右边是没写完的发言稿。 中山装被妥善保管在纪念馆,游客们看到那处补丁,总会停下脚步仔细看。 韩宗琦退休后,每年1月8日都会去纪念馆,在中山装前站一会儿,像在跟总理汇报工作。 他常说:“总理没走,他的针脚、他的笔迹、他的心意,都还在我们身边。” 韩宗琦晚年把更多精力放在整理总理的保健档案上,厚厚的档案册里夹着不少“小细节”。 现在去北京医院,还能在院史长廊里看到那张针脚图。 旁边配着一行字:“一针一线皆初心,一笔一划为人民。” 就像韩宗琦说的,总理的精神,早像那些细密的针脚,缝进了每个人心里。 信源:上观新闻 “在他弥留之际,想到的是死后还要如何为人民服务”