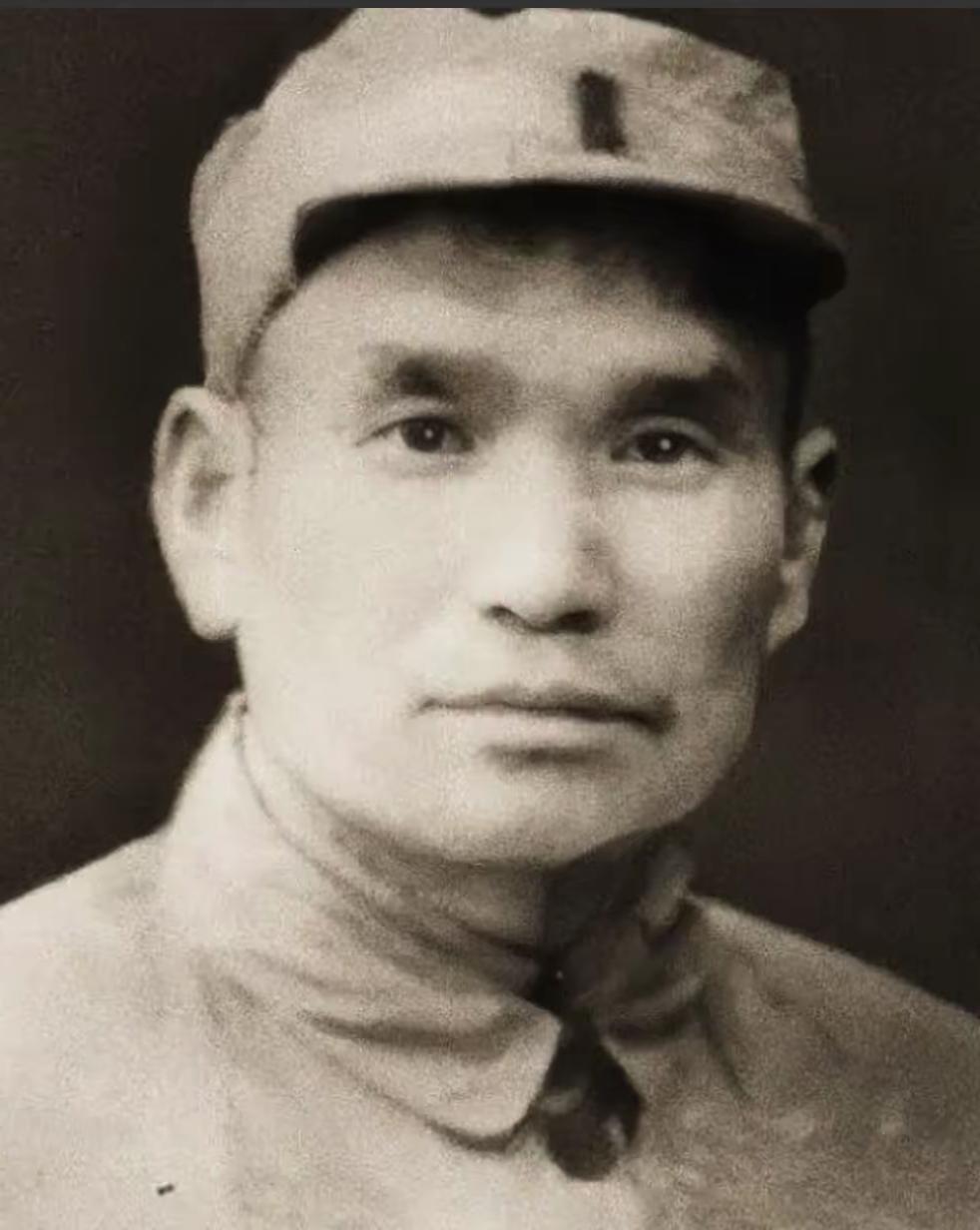

1935年,他被开除党籍,戴着手铐走完长征,开国大典前,伟人问他:“你为何不来看我?” 1949 年北平中南海,朱光拜别朱德时,忽见毛主席在座,刚要行礼就被发问:“你为何看总司令而不看我?” 他脱口而出:“我与总司令同宗同姓,算找对山头!”毛主席听罢大笑:“你倒敢说,就不怕我把你忘了?” “您忘不了我!” 朱光挺胸应答,“我还没给您演《奥赛罗》呢。” 这话勾起延安往事,当年他与毛主席争莎士比亚剧本,吵得面红耳赤。 毛主席挥毫写下《长征》诗相赠,又题赠言:“团结同志把南方工作做好。” 这份嘱托,成了他后来主政广州的座右铭。 1935 年川西草原,寒风吹得铁链哗哗响,朱光蹲在火堆边刻油印。 作为被撤职的红四方面军政治部秘书长,他戴着手铐主动揽下宣传活。 连夜赶制的《行军快报》图文并茂,战士们捧着看,忘了饥寒。 部队迷路时,他凭记忆画地图引路,铁链磨破手腕也没吭声。 1933 年鄂豫皖苏区,朱光主编的《红星报》是 “战士的精神食粮”。 他钻进连队写《张班长的三过草地》,故事比口号更能鼓劲儿。 创新加漫画、顺口溜,文盲战士也能看懂政策,发行量翻了三倍。 毛主席看后称赞:“这笔杆子比枪杆子还能凝聚人心。” 1936 年陕北窑洞,恢复党籍的朱光立马牵头编扫盲教材。 “工” 字教 “工人阶级有力量”,“农” 字讲 “农民要翻身”,通俗易懂。 三个月培养两百多名识字骨干,边区扫盲率跃居前列。 他说:“战士有文化,革命路才走得稳。” 1948 年华北解放区,朱光管接管城市宣传,先定《宣传工作手册》。 要求干部说话接地气,还编《解放后生活指南》解市民疑惑。 十万册手册发下去,民心稳了,城市接管顺风顺水。 有人夸他能干,他说:“宣传得让老百姓听得懂、信得过。” 带着毛主席的嘱托,1949 年朱光到广州任市长,第一事就是修海珠桥。 桥被炸得断成两截,他带队勘察,定下 “先通后美” 方案。 和工人一起搬钢筋、睡工棚,半年工期提前一个月完工。 通车时市民敲锣打鼓,他承诺:“要让广州处处有路通。” 1951 年,朱光盯着工人宿舍问题,推动 “住房改善工程”。 要求新建房 “每户有窗、每栋有院”,亲自改大图纸上的窗户。 一年内建成五千多套住房,配套菜场、托儿所,工人笑开颜。 他说:“工人住得舒心,生产才有力气。” 1952 年,他提出 “绿化羊城”,带头在沿江路种木棉树。 制定《广州绿化条例》,要求新路留绿化带,单位院落也要种树。 发动市民、学生参与,三年新增绿化两百万平方米。 木棉开得火红,他说:“城市有绿,百姓心里亮堂。” 1953 年,朱光牵头办《羊城晚报》,定位 “贴近生活服务百姓”。 开 “读者来信” 专栏,盯着解决水电、物价等民生难题。 物价波动时,派记者蹲市场写报道,稳住了民心。 两年后报纸发行量破十万,成了市民的 “生活帮手”。 1960 年调离广州,他仍常写信给继任者,建议保护骑楼、规划工业区。 寄去《广州城市建设笔记》,里面记满地质、水文数据。 这些资料后来帮规划避开弯路,老骑楼至今保留韵味。 他说:“广州的事,多挂心点总没错。” 1969 年,朱光临终前让家人捐出《行军快报》原版和手稿。 断断续续道:“这些是大家干的,留着给后人看……”没有豪言,却把一生贡献藏进了纸页里。 如今,海珠桥上车流不息,沿江路木棉年年红透天际。 《羊城晚报》仍在市民手中传递,老骑楼透着烟火气。 档案馆里,他的手稿被精心珍藏,讲解员总会说:“这位戴镣长征的革命者,用一生实干回应了领袖的嘱托。” 主要信源:新华社——朱光同志逝世 “江南才子”--朱光——博白先锋