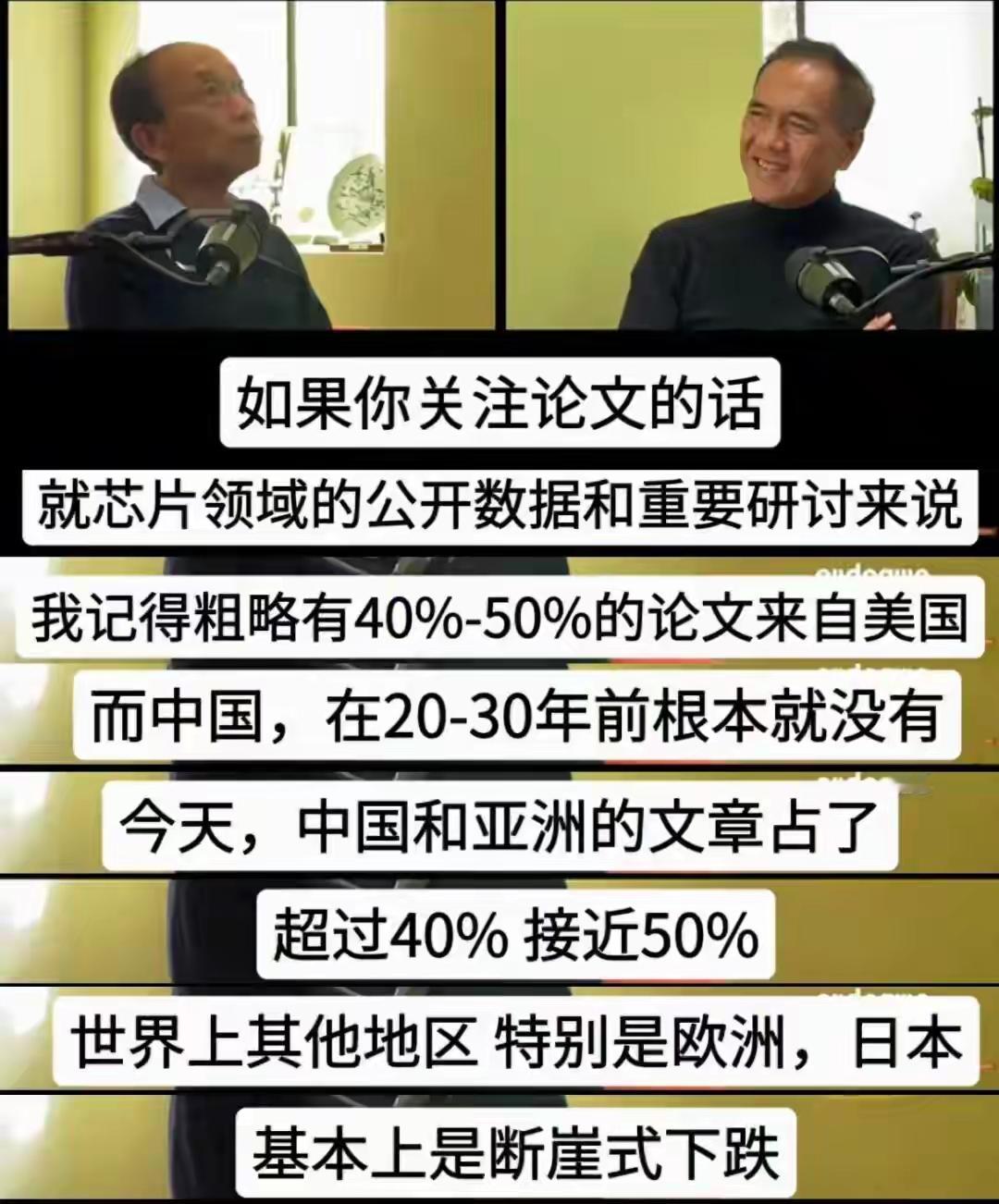

台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务。 黄汉森的感触,来自他亲眼见证的行业变化。 二三十年前,国际固态电路会议那样的顶级学术场合,基本是美国的主场,论文一半都出自美国高校和企业。 那时候中国学者几乎没人能登上这样的舞台。 但近几年情况彻底变了,现在中国团队的论文比例已经成为数量最多的,美国、欧洲、日本更是掉得厉害。 更关键的是,中国的论文不光数量多,内容也实打实,全是能直接应用到产业的研究,不再是“纸上谈兵”。 黄汉森说,他最佩服的是中国科研团队的执行力。 美国人确实擅长从零开始搞原创,比如发明晶体管、集成电路这些“开天辟地”的技术。 可一旦中国人接手,他们就能在极短时间里把技术规模化、产业化,从1做到10,从10做到100,效率惊人。 尤其在芯片制造上,这种能力体现得最明显。 美国封锁、断供后,中国政府没慌,反而加码投资。七个部委联合出台政策,“大基金三期”投入超过3000亿,全力攻克光刻机、材料、EDA软件等关键环节。 到2025年,成果已经显现:中芯国际的28纳米良率突破90%,华为麒麟芯片也用上国产14纳米工艺,性能稳定,能效比不输国外货。 这种追赶速度,让黄汉森都直言“不可思议”。 其实,不止芯片,中国团队在其他高科技领域的表现也一样亮眼。 2025年春晚那段机器人表演,宇树科技的16台H1人形机器人整齐地扭秧歌、转手绢,动作协调流畅,比真人还自然。 关键是这款机器人性能强,身高1.8米,关节电机扭矩、稳定性都达国际顶尖水平,但教育版售价只要9万多。 而这背后,不是某一家企业突飞猛进,而是整个产业链在一起发力。 从核心算法到伺服电机,再到材料供应,中国厂商几乎都能自己做。 这就是中国科技的可怕之处,不是单点突破,而是“全产业链集体起飞”。 中国团队能做到这点,关键在三方面:资源、人才和执行力。 中国的工程师数量世界第一,从2000年的五百多万,涨到2020年的一千七百多万。 高校和企业紧密合作,科研成果能很快落地。 深圳、杭州、苏州这些地方,几乎是“科技园不打烊”,实验室、测试线、算法团队昼夜轮转。 加上政府政策精准发力,不乱撒钱,而是盯着“卡脖子”环节集中攻坚,这种效率别的国家真学不来。 美国人其实早就尝到苦头了。 当年搞芯片制裁,想逼中国“认输”,结果反倒帮中国建起了完整的自主生态。 华为推出鸿蒙系统,阿里造出“平头哥”芯片,连EDA软件、半导体设备都开始国产替代。 美国企业反而尴尬:高端芯片卖不进中国市场,成熟制程又比不过中国的成本和产能。 到了2025年,美国启动301调查,盯上中国的成熟芯片,这其实就是变相承认,被中国追上了。 美国在“从0到1”的原始创新上确实还占优势,但中国的学习和改进速度太快。 中国团队的强大,不是靠投机取巧,而是靠政策给方向、资金兜底、人才拼命干出的结果。 从芯片到机器人,从论文到产业落地,中国的科技势头已经挡不住。 那些还想着靠老技术吃老本的企业,真得掂量掂量,要么卷起来拼到底,要么趁早换跑道,不然等中国团队全线铺开,就连“退出”的体面都没了。 对此你怎么看?