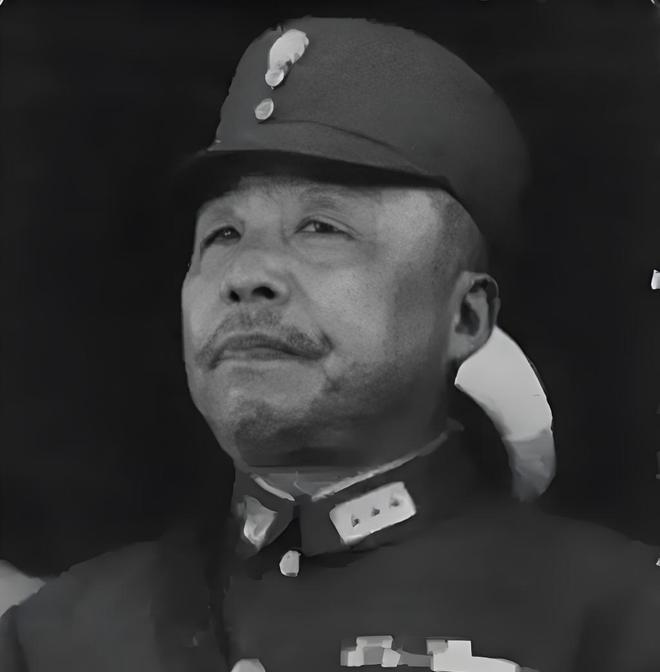

1911年,潮汕知府陈兆棠,走上绞刑台,从镜头中我们可以看到,他被五花大绑地悬挂在房檐下,嘴里塞满干粪,虽然他看起来可怜,却没有一个人对他表示丝毫的同情。 1911年那会儿,陈兆棠是广东潮州府的一把手,正儿八经的知府大人。可照片上的他,哪还有半点官威?他被反绑在一个竹梯上,嘴里给塞得鼓鼓囊囊,据说是干粪,就是为了让他死都死得不干不净。旁边墙上,一行大字杀气腾腾:“处决民贼陈兆棠以谢天下”。 围观的人群里,没一个同情他的。大家伙儿的眼神,要么是解恨,要么是麻木,就是没有一丝怜悯。这就让人纳闷了,一个朝廷命官,是干了多少天怒人怨的事,才能落得这般田地? 要说陈兆棠,他可不是泥腿子出身。他爹叫陈士杰,在晚清官场上是个响当当的人物,一路干到了山东巡抚,算得上封疆大吏。按理说,生在这样的官宦世家,陈兆棠耳濡目染,怎么也该是个知书达理的人物。可偏偏,他读书就是不开窍,科举考场上屡战屡败,最后还是他爹看不下去了,掏钱给他捐了个官。 刚当官那会儿,他被派到四川一个偏远县城。那地方穷山恶水,土匪横行。陈兆棠倒也争气,没给他爹丢脸。他上任后,把自己关在衙门里,翻阅了十几年的陈年旧案,硬是把一堆烂摊子给理清了。据说,为了查一个冤案,他顶着大雪,徒步几十里地去乡下核实情况,最终还了一个被冤枉的农妇清白。那阵子,当地老百姓都说,朝廷总算派来个能办实事的青天大老爷。 要是故事就这么发展下去,陈兆棠没准儿也能成为一代名臣。可惜啊,官场是个大染缸,再白的布进去,也难免不被染上颜色。随着官位越做越高,他手里的权力越来越大,心也跟着越来越硬。 尤其是在广西剿匪的时候,他尝到了“以杀止乱”的甜头。当时广西匪患严重,前几任官员都是焦头烂额。陈兆棠去了之后,二话不说,就是一个字:杀。他推行“宁可错杀,绝不放过”的铁血政策,管你是真土匪还是被裹挟的良民,只要沾上边,一律格杀勿论。这么一来,广西的匪患确实很快就被平定了,他的上司,两广总督岑春煊对他大加赞赏,他也因此名声大噪。 可这泼天的功劳,是多少条人命换来的? 他自己恐怕都数不清了。那时候,他身边的好友,新都知县黎承礼都看不下去,觉得他杀戮太重,有伤天和,最后干脆跟他断了来往。 1909年,陈兆棠被调到潮州当知府。潮州当时的情况比广西还复杂,各种势力盘根错节。陈兆棠觉得,对付这种乱世,就得用重典。他把自己在广西那套“杀”字诀,变本加厉地用在了潮州。 刚上任,他就拿一个叫吴火光的恶匪开刀。这事儿本来没毛病,可坏就坏在,办案的过程中,一个叫胡有德的营弁收了吴火光的黑钱,反过来诬告一个被绑票的商人罗宾二是土匪。陈兆棠连审都懒得细审,大笔一挥,就把这个无辜的商人给杀了。 事后,真相大白,他才知道自己杀错了人。可人死不能复生,他为了保全自己的面子,也只是把那个收黑钱的胡有德关起来,这事儿就算过去了。 从那一刻起,他手里的刀,就不再是为了维护正义,而成了维护他权力的工具。 他在潮州三年,据不完全统计,杀了三千多人。潮州城头,人头滚滚,血流成河。老百姓私底下都叫他“陈屠夫”,连小孩子晚上啼哭,大人都会吓唬说:“再哭,陈屠夫就来抓你了!” 他的老师,晚清大儒王闿运,听说他在潮州的所作所为后,痛心疾首,专门写信劝他:“杀戮不是解决问题的根本办法,要多存仁心。”可当时的陈兆棠,早已经被权力蒙蔽了双眼,哪里还听得进老师的忠告。他迷信武力,觉得只有杀,才能镇住这帮刁民,才能保住自己的乌纱帽。 他白天在公堂上杀人如麻,晚上就过着花天酒地的生活。他一边严厉禁烟,一边又默许自己的亲信走私鸦片;他一边高喊着除暴安良,一边又对地方恶霸的敲诈勒索睁一只眼闭一只眼。所谓的“铁面无私”,不过是演给外人看的一出戏罢了。 善恶终有报,天道好轮回。1911年,武昌城头一声枪响,大清朝的丧钟被敲响了。革命的浪潮很快就席卷到了潮州。城里的百姓早就对陈兆棠恨之入骨,革命军一进城,大家伙儿一拥而上,就把知府衙门给围了。 陈兆棠自知大势已去,换了身平民的衣服,想趁乱溜走。可他那张脸,潮州人谁不认识?还没跑出几步,就被人给认了出来,当场拿下。 据说,在被处决前,有人问他后不后悔。他面如死灰,半晌才说出几句话:“不死君、不死国、不死罪、死于因果。”这话什么意思?是说他觉得自己没愧对朝廷,没愧对国家,他犯的也不是死罪,落到这个下场,纯粹是因果报应? 没人知道他心里到底是怎么想的。大家只知道,这个曾经让整个潮州都为之战栗的“陈屠夫”,终于要为他的所作所为付出代价了。行刑那天,百姓们把他的嘴用干粪堵上,就是觉得他这张嘴,下过太多伤天害理的命令,不配干净地离开这个世界。