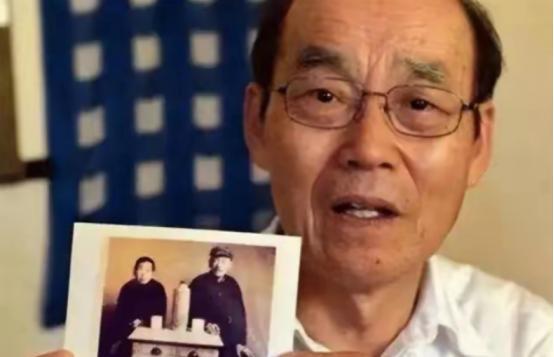

1994年,在被中国收养近50年后,日本遗孤赵连栋在踏上日本国土之后,再也没有给养母打过一个电话,养母不慎摔成重伤,他也拒绝回国探望。 故事的结尾,定格在两个静默的画面里。 一个是2005年,85岁的李秀荣在病床上咽下最后一口气,手里死死攥着一张十一年前的机场合影,另一个,是她坟边那块特意空出来的土地,像一个无声的问号,等待一个永远不会回来的人。 一张褪色的照片,囚禁了一个母亲的全部回忆,一块空着的墓地,锁住了一个儿子遥远的未来。 这一切都指向那个叫赵连栋的男人,一个日本遗孤,李秀荣用半生血泪养大的孩子,这段恩情不是被山海隔断的,而是被一个个他亲手推倒、再也回不去的“空间”给埋葬了。 李秀荣给赵连栋的第一个“家”,是1945年哈尔滨铁路边上那个温暖的屋子。 她的丈夫,铁路工人赵凤祥,从铁轨旁抱回了这个快冻僵的日本男孩。 可这个家,很快就成了风暴的中心,被邻里“汉奸”的骂声和扔进院子的石头包围。 家不再是避风港,反而成了孤岛。 为了守住这个家,李秀荣付出的代价太大了,一次争吵中,为了护住养子,怀孕七个月的她被人推倒在地,孩子没了,她也再也无法生育。 她的身体,成了这个家最惨烈的一道防线,后来,为了让孩子有个清净的成长环境,他们放弃了哈尔滨六间房的大院子,一路搬到河北,又迁去宁夏。 家不再是房子,而是“有赵连栋在的地方”。 可这份漂泊的爱,最终什么也没留住,当赵连栋去了日本,那个为他不停迁徙的家,就永远停在了哈尔滨的老屋里。 远房侄子守着它,里面还放着他童年的玩具,像个落满灰尘的记忆空壳。 家还在,可家里的人,早就把它当成了再也不想回去的故土。 这段母子关系,死在一场关于“我是谁”的战争里,“赵连栋”这个名字,是李秀荣给他套上的第一层铠甲,想用这个名字盖住他那藏不住的高鼻梁和日本血统。 但这层铠甲并不顶用,从小被人戳着脊梁骨骂“小日本”,他心里早就埋下了身份的刺。 等到1994年,他第二次去日本,确认了自己生父是个日本军官,一切都变了。 回来后,他言行举止都像换了个人,找到“根”的狂喜,轻而易举地就冲垮了近五十年的养育恩情。 真正的了断,是1998年他托人带回的一句话,他说自己改了日本名字,“不想再提中国的事了”,这等于亲手杀死了“赵连栋”。 几年后李秀荣病倒瘫痪,家人联系上他在日本的女儿,得到的回应更是一盆冰水:“我爸爸不会中文了,也不想回国。”语言成了他斩断过去最锋利的刀。 在机场分别时,赵连栋抱着母亲,嘴里反复说着:“妈,我会回来的。” 这句话给李秀荣的晚年画了一个大饼,可谁也不知道,他兜里揣着的是永久居留签证,根本就没打算回来。 刚开始,日本还会寄钱来,算是那句承诺微弱的回响,可两年后,回响没了,只剩下死寂。 李秀荣从此活在自己编织的等待里,2001年摔倒瘫痪后,她每天就盯着门口看,跟外人提起,她总笑着说,“连栋在日本忙”。 家人写的信,托人带的话,都石沉大海,电话打过去,换来的是他女儿冷冰冰的“请勿打扰”。 他没有出现在养母的葬礼上,用彻底的沉默,埋葬了她一生的牵挂。 有人说,曾见过有人托他往坟前送过一束花,可就算这是真的,对着一片荒芜的沙漠,一粒沙子又能改变什么呢? 到最后那张合影,成了李秀荣抓住的唯一证据,证明那个叫“赵连栋”的孝顺儿子,好像真的存在过。 而那块空着的墓地,是赵连栋留给她的最后答案,一个关于回归的,永恒的沉默。 这场人间大爱,没输给国仇家恨,却输给了一个儿子对过去的决绝切割,和一个母亲被单方面画上句号的回忆。