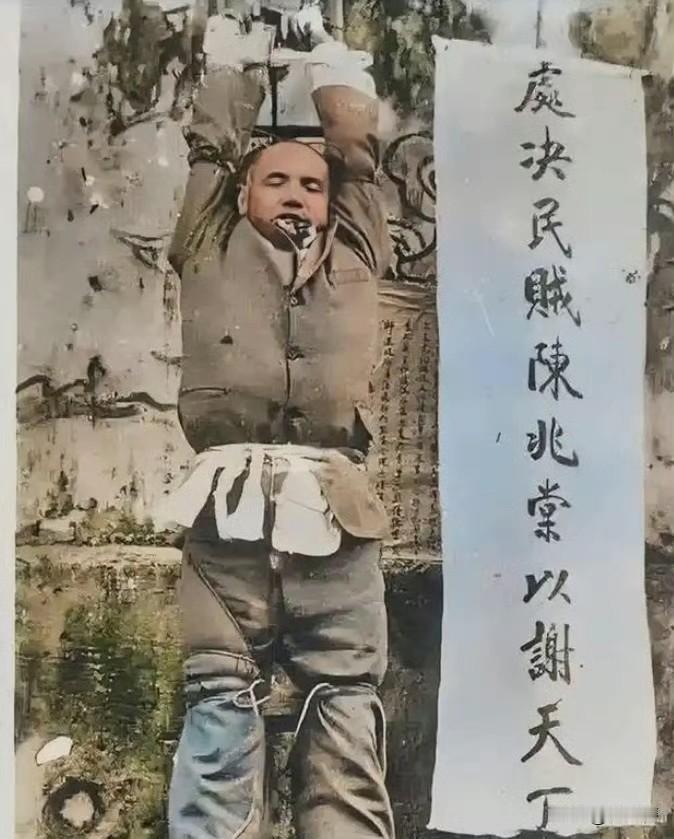

1911年刑场奇观! 知府喊“清白”被砸,百姓:你杀的人能排满街! 潮州刑场挤得密不透风,陈兆棠被绑得紧绷绷的,刚押到台前就扯着嗓子喊自己清白。 话音刚落,菜叶、小石子就跟雨点似的砸在他身上。 有人踮脚骂,有人攥拳吼,唾沫星子直往他脸上溅。 大伙都记着账,他当知府时为压反清势力,说杀就杀,上千条人命没了,“陈屠夫”的名号早传开。 行刑的人走过来,问他还有没有要交代的。 他摇头,非要纸笔,哆哆嗦嗦写了十二个字:“不死于君,不死于国,死于因果”。 写完想举起来给人看,没人理他——字里全是不服,半点儿没提冤死者。 刽子手举刀时,他突然抬头望天。 有人说他怕了,有人说他装样子。 没人信他想起那些被砍头的百姓,更没人信他后悔当初的狠辣。 刀一落,刑场瞬间爆发出欢呼。 几个汉子冲上前,伸手想撕他的衣服,要解心里的恨。 这些人里,有被他抄家的,有亲人死在他手里的,憋了太久。 没人注意到他贴身口袋里,藏着一封没寄的家信。 信上让妻儿离开官场,别碰权力的边。 可这没用,当初他贪权杀人时,咋没想过家人会受牵连? 后来有人说他做过好事,掏自己的钱修书院,给穷苦百姓发粮食。 百姓根本不认这些。 在他们眼里,被砍的头颅、破碎的家庭,比这点“好事”重多了。 没人会因为他修了书院,就忘了自家亲人死在他的屠刀下。 刑场的血还没干,潮州就竖起了反清大旗。 有人把陈兆棠的死当成清廷要完的信号。 也有人把他的故事当成为官不仁的警示。 再后来,有人在他的官署里找到一本日记。 最后一页写着“为官者,要么狠到底,要么清到底,半狠半清,终是死路一条”。 字被泪水泡花了,看不清是后悔还是无奈。 可这又能怎样?人死不能复生,那些冤魂也回不来了。 没人会因为他一句“死路一条”,就原谅他之前的所作所为。 他喊的“清白”,在百姓眼里就是笑话。 手上沾了上千条人命,再怎么喊,也洗不掉身上的血。 有人说他是清廷的替罪羊,可替罪羊也杀了人。 罪责不会因为时代背景,就变得轻一点。 刑场周围的欢呼,是百姓对他最真实的评价。 没有同情,没有惋惜,只有大仇得报的痛快。 他到死都没明白,百姓要的不是他的“清白”,是公道。 是那些被他杀死的人,该有的公道。 可他到死都没给,也给不了了。 他的家信劝妻儿远离官场,或许是他最后一点清醒。 可这份清醒来得太晚,救不了自己,也抹不去过往的罪孽。 后来提起陈兆棠,潮州的老人总说“这人啊,是个官,也是个孽”。 没什么复杂的评价,就这一句,道尽了他的一生。 清官也好,贪官也罢,手上沾了百姓的血,就别想再要“清白”二字。 这是陈兆棠没懂的理,也是后来为官者该记牢的话。 刑场的风早把他的痕迹吹淡了,可他的故事还在。 不是为了骂他,是为了提醒:当官的,别把百姓的命当草,不然迟早会有报应。