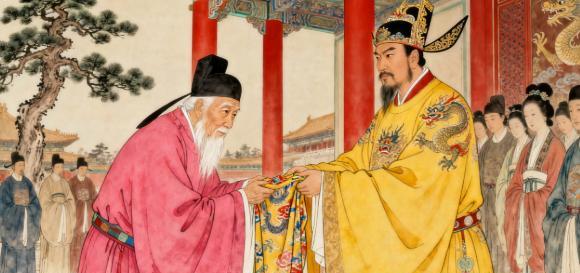

夺取天下后,朱元璋赐给冯胜一杯毒酒。冯胜拿起酒杯问:“喝了这杯酒,能不能留我女儿和老婆一命?”朱元璋冷冷一笑说:“你就死了这条心吧。” 事情不是一夜之间变成这样的。冯胜不是小角色,他是跟朱元璋一起打天下的老兄弟,真正的功臣。 早年打陈友谅、灭张士诚,哪一仗不是拼着命打下来的? 朱元璋建国后封他为宋国公,列开国功臣第三,仅次于徐达和常遇春。 朱元璋信他,仗着他,很多脏活累活都交给他干。 但问题也从这开始了。 冯胜太能干了。能干的人有个通病,就是不太听话。定西之战,他擅自撤兵,朱元璋下令死守他偏不听,损失惨重。 虽然事后朱元璋没追究,但心里那根刺早扎上了。 真正让冯胜走向绝路的,是一场“家宴”。 1387年,辽东那边动荡,朱元璋派冯胜率二十万大军去招降元将纳哈出。 纳哈出降了,算是大功一件。可就在庆功宴上,冯胜的女婿常茂动手伤了纳哈出,事情闹大了。 朱元璋一查,发现冯胜不仅手下管教不严,还私藏良马、违规索要财物,这已经不是小事了。 朱元璋当场就收了他的兵权,命他回凤阳“养老”。这养老,说得好听,其实就是软禁。 到这一步,冯胜还没意识到危险。他觉得自己是老功臣,皇上最多是生气了,等风头过去,说不定还能东山再起。 可他忽略了一个致命的问题:皇帝不再是当年那个需要兄弟拼命的朱重八了。 洪武年间,朱元璋整顿朝纲,胡惟庸案、蓝玉案一个接一个,杀得朝廷上下人心惶惶,气氛压抑得像密不透风的棺材板。 胡惟庸那事最典型。左丞相,权倾朝野,结果因为一个“家中井水变泉”的“吉兆”,被说成是谋反。 有人说他真反了,也有人说那是朱元璋故意找茬。反正结果就是胡家九族抄了,连带着三万人都没了命。 朱元璋从那以后,干脆废了丞相,皇权一个人说了算。 那时候的冯胜,早就不是那个能指挥千军万马的猛将了。 他是一个被边缘化、被怀疑、被盯上的“前功臣”。更糟的是,他还犯了最不该犯的事。 1395年,冯胜偷偷和周王朱橚见面了。朱橚是谁?朱元璋亲儿子。 当时,太子朱标已经病死,朱元璋立了孙子朱允炆做继承人。 朱允炆性格软,根基浅,朱元璋担心他镇不住这些老臣老王,开始清算。 冯胜这个时候私会藩王,朱元璋怎么可能不怀疑他要搞事? 更要命的是,这事不是空口无凭。有人告发他和朱橚谈话内容不对劲,朱元璋不需要更多证据了。 他召冯胜入宫,说要设宴款待。那晚的酒,只有一杯。 冯胜看着那杯酒,知道这是最后一面了。 他没喊冤,也没求饶,只问了一句:“我喝了这杯酒,能不能留我女儿和老婆的命?” 朱元璋冷冷地回:“你就死了这条心吧。” 他不是不清楚冯胜的苦劳和功绩,他只是更清楚权力的游戏里,感情值几个钱。 这事之后,冯家彻底没了,爵位被废,家人不是被诛杀就是流放。冯胜这个名字,从朱元璋的世界里被一笔抹去。 你以为这已经够狠了?其实不是。 冯胜不是第一个,也不是最后一个。朱元璋整个后期,就是在系统性地清除“有能力、有威望”的老臣。 他怕他们不服孙子,怕他们搞事情,也怕他们哪天联合起来变天。所以谁有能力,谁就危险。 冯胜、胡惟庸、李善长、蓝玉……一个个倒下,朱元璋的皇权也一步步走上巅峰。 可代价是,朱允炆继位时,朝中一个能扛事的大臣都没有了。结果如何?靖难之役爆发,皇位被朱棣抢走。 朱元璋一生最想做的,是让江山稳固传给朱家后人,结果却因为太信不过人,把能帮他孙子的人都杀光了。 说到底,冯胜死得冤不冤?从“法律”说,不冤,他确实违令、私会藩王。 从“功劳”说,很冤,他是打下江山的猛将。从“朱元璋的角度”说,根本不重要,重要的是他成了威胁。 在那个年代,功臣不是功劳越大越安全,而是越大越危险。 冯胜举杯那一刻,或许才真正明白:“伴君如伴虎”不是一句话,是命。