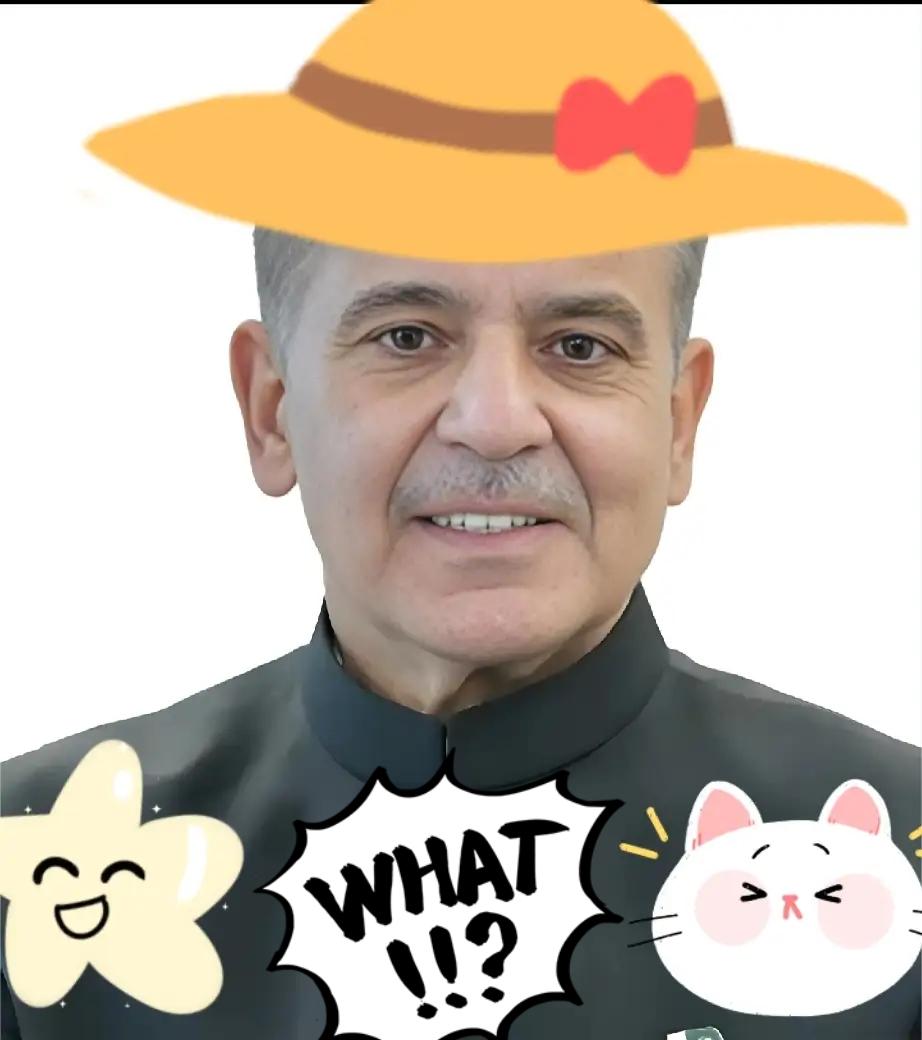

以色列炸了巴基斯坦货轮,9月27日以色列无人机袭击了巴基斯坦一艘停靠在也门港口的天然气货轮 9月27日凌晨,也门红海沿岸的拉斯伊萨港突发爆炸。一艘悬挂巴基斯坦国旗的天然气货轮在港口停泊时遭到不明无人机袭击。 火光冲天,浓烟滚滚,附近港区一度陷入混乱。 外界一开始怀疑是胡塞武装自导自演,但很快,以色列军方放出消息承认行动,并称目标“涉及敌对势力的物流支援网络”。 事件震惊全球,尤其是巴基斯坦国内,舆论炸锅,政府沉默数小时后才在社交媒体回应。 巴基斯坦内政部长在X平台简短发声,称“已掌握初步情况”,但并未透露货轮的航线、挂靠背景或任务性质。 外交部随后发布正式声明,谴责袭击“极其不负责任”,并表示正在全力保护船员生命安全。 与此同时,驻中东多国的巴基斯坦外交官正与当地当局沟通,试图获取更多信息。 但至今没有任何关于船员伤亡或船只归属公司的确切说明,也没有提出下一步的外交或军事回应,这种模糊与拖延,在巴国内外引发质疑。 以色列为何要炸这艘货轮?明面上的理由是安全顾虑。拉斯伊萨港长期由胡塞武装控制,而胡塞正是以色列的宿敌之一。 在加沙局势愈演愈烈的背景下,任何被视为“替胡塞送暖”的行为都会被以色列视为挑衅。 巴基斯坦货轮出现在这个港口,在以色列眼中不是巧合,而是一种“选边站”的信号。 尤其在当前红海航运高度敏感的时期,这艘货轮的不合时宜出现在拉斯伊萨港,给了以色列下手的理由。 但这真的是安全问题吗?也许只是一部分原因。从更深层来看,这是一次“立威式”的打击。 以色列不是在警告巴基斯坦,而是在警告所有想介入中东事务的“局外人”。红海不是谁都能自由进出的,胡塞武装不是谁都能轻易搭台唱戏的。 这艘货轮成了以色列对外展示“中东小霸王”地位的道具。 一击即中,不留余地,信息直接而残酷:任何试图插手中东的国家,都要掂量自己是否承受得起代价。 以色列的行为模式一向如此。先发制人,毫不含糊。从黎巴嫩真主党到叙利亚伊朗军事设施,再到加沙哈马斯,以色列从不等待威胁变成现实才动手。 只要有疑似敌对力量的影子,它就敢出手。这次无人机袭击,无需联合国授权,也无需盟友背书,甚至没有提前警告,一如既往地“以安全为名行武力之实”。 而这次被打脸的,是巴基斯坦。原本希望在中东多边博弈中找准一个支点,以能源合作切入,以物流航运布局,悄悄扩大自身影响力。 但这艘天然气货轮成为牺牲品,刚迈出第一步就被打了回来。巴基斯坦既没能保护好自己的资产,也没能在外交上赢得声援。 面对民众的不满、媒体的追问,政府的回应乏力,甚至不愿透露货轮的具体任务,反而让人怀疑是否有不可告人的交易或战略试探。 而以色列的信号非常明确:中东的秩序只能由强者来制定。 不管你是为了商业利益,还是为了外交存在感,只要你靠近“禁区”,就要承担后果。 从红海航线到拉斯伊萨港,从苏伊士到亚丁湾,这片水域早已不是单纯的贸易通道,而是火药桶上漂浮的导火索。 尤其自2023年巴以冲突升级以来,胡塞武装频繁攻击国际商船,以色列也不断对其控制区进行打击。 如今,一艘巴基斯坦货轮无声成为“战争游戏”的棋子。 这就是中东的现实。浑水才是常态,火线才是日常。任何国家想在这里分一杯羹,必须先有被“泼一身油”的心理准备。 以色列这次炸的不是一艘货轮,而是所有“看热闹”的国家的幻想。没有中立的空间,也没有安全的航线,尤其当你靠近那些以色列认定的“敌人阵地”。 更令人担忧的是,这次袭击可能并非孤例。国际航运界早就对红海风险发出警告,但仍有大量船只选择这条路线。 巴基斯坦货轮只是这场危机中的第一张倒下的多米诺骨牌。 以色列一旦尝到“无人机精准打击”的甜头,未来是否会扩大打击范围? 其他国家是否会因此退缩?是否会有更多国家选择与以色列妥协以保航线安全? 没人知道答案,但可以肯定,红海的水不会平静。 至于巴基斯坦,眼下最紧迫的不是外交谴责,而是如何解释这艘货轮的真实角色。 是单纯的能源运输?还是另有所图?面对以色列的质疑,巴方如果继续沉默,只会让外界更加猜疑。 更何况,当前南亚地区本就面临经济与安全双重压力,此次事件恐怕不仅仅是一次远在中东的“偶发冲突”,而是一次牵动战略格局的试探。 这艘船,停靠在也门,却撞上了以色列的红线。火光照亮的不只是港口夜空,还有中东博弈的残酷真相。