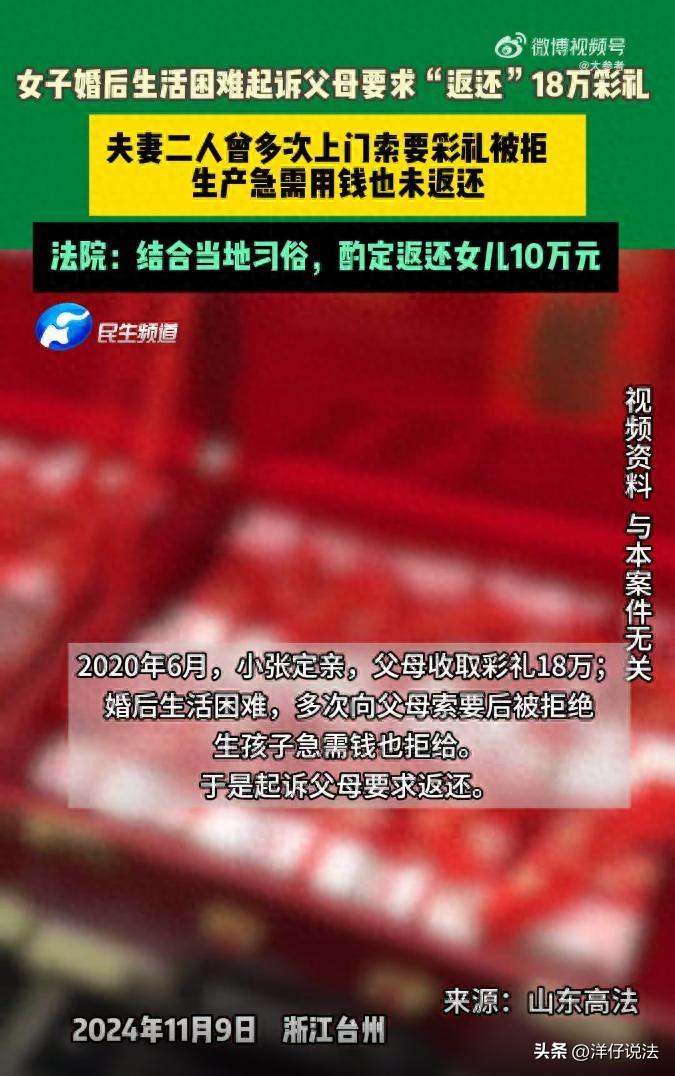

浙江台州,一女子结婚时,丈夫家给了18万彩礼,婚后,女子与丈夫生活拮据,经济压力巨大,遂多次返回娘家,恳求父母返还这笔彩礼,却屡遭拒绝。父母坚持认为彩礼是“养女儿的补偿”,甚至在女子生产住院急需手术费时,仍冷漠以对。走投无路之下,女子选择将父母告上法庭。经过审理,法院这样判决。网友叹息:为了这笔钱,亲情可能没了。 据红星新闻9月20日报道,2020年6月,林晓(化名)通过相亲认识了后来的丈夫王志(化名)。 两人感情迅速升温,很快到了谈婚论嫁的阶段,按照当地习俗,订婚时男方需向女方家庭支付彩礼。 经双方家庭协商,王志家向林晓父母支付了18万元彩礼,这笔钱直接由林晓父母收取,未明确约定用途。 婚后,林晓与王志组建了自己的家庭,但王志家庭经济条件一般,两人收入有限,婚后不久便面临生活开支的压力。 更雪上加霜的是,林晓婚后怀孕,因身体状况需频繁就医,家庭经济逐渐捉襟见肘。 林晓想起婚前父母收取的18万元彩礼,认为这笔钱本应是男方家庭为支持新婚夫妻生活而赠与的,理应属于小家庭共同财产。 她多次回到娘家,向父母提出返还彩礼的请求。 第一次,林晓以租房需押金为由,希望父母拿出部分彩礼支援,被父母以“彩礼是传统,归娘家所有”为由拒绝。 第二次,林晓怀孕后产检费用紧张,再次求助父母,父母没有给任何补助,并表示“彩礼是养你长大的补偿”。 第三次,林晓生产时突发并发症,急需手术费,丈夫四处借款仍缺口,林晓哭着打电话给父母,母亲却称“嫁出去的女儿泼出去的水,钱早就用完了”。 …… 多次拒绝后,林晓与父母的关系彻底恶化。 无奈之下,林晓将父母诉至法院,要求返还18万元彩礼。 庭审中,原告林晓提出如下主张: 第一,彩礼是男方基于婚约赠与女方家庭的财物,但核心目的是为保障新婚夫妻的生活,并不归父母所有; 第二,婚后生活困难,且父母未置办嫁妆、未举办婚宴,未对彩礼进行合理使用; 第三,父母拒不返还的行为违背公序良俗,导致女儿陷入困境。 面对女儿的指控,父母提出如下抗辩理由: 第一,按照传统习俗,彩礼是男方对女方家庭的赠与,属于娘家财产; 第二,抚养女儿成年花费巨大,彩礼是合理补偿; 第三,彩礼已用于家庭日常开支及偿还债务,无法返还。 那么,从法律角度,法院会如何判决呢? 《彩礼纠纷司法解释》第三条规定,人民法院在审理涉彩礼纠纷案件中,可以根据一方给付财物的目的,综合考虑双方当地习俗、给付的时间和方式、财物价值、给付人及接收人等事实,认定彩礼范围。下列情形给付的财物,不属于彩礼:(一) 一方在节日、生日等有特殊纪念意义时点给付的价值不大的礼物、礼金;(二) 一方为表达或者增进感情的日常消费性支出;(三) 其他价值不大的财物。 第四条规定,婚约财产纠纷中,婚约一方及其实际给付彩礼的父母可以作为共同原告;婚约另一方及其实际接收彩礼的父母可以作为共同被告。 彩礼是指,在婚姻缔结过程中,男方及其亲属依据习俗向女方及其亲属给付的钱物,本质上属于一种赠与。 本案中,男方王志家庭支付18万元彩礼,其直接目的是为了与林晓缔结婚姻、共同生活,这笔资金的终极意义在于保障和扶持新婚夫妇建立家庭的基础所需。 彩礼虽由女方父母收取,但并不能因此简单地断定其完全、永远地归属于父母所有,在当下,子女成年后经济独立,父母借婚姻索取财物的做法已为法律所不倡。 父母收取彩礼后,应合理用于为女儿置办嫁妆、举办婚礼等与婚姻缔结密切相关的事项,这既是习俗的本意,也符合公平原则。 根据查明的事实,林晓父母在收取高额彩礼后,既未为女儿置办相应价值的嫁妆,也未出资为其举办婚宴。 这表明,林晓父母收取彩礼后,并未将其用于与女儿婚姻相关的、习俗上通常认可的合理开支,其行为在某种程度上已偏离了彩礼习俗的正常轨道,构成了单纯的利益获取。 在王志家庭的赠与是附有隐含条件的,即该笔财物将用于女儿的婚姻家庭,当这一隐含条件因林晓父母的行为而未能实现时,继续由林晓父母全额持有该款项则显失公平。 《民法典》第一千零四十三条规定,家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德,重视家庭文明建设……家庭成员应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。 林晓婚后生活困难,甚至在生产住院急需医疗费时,父母仍拒绝动用彩礼予以帮助,这不仅违背了家庭成员间的互助伦理,也从侧面强化了父母持有该款项的不合理性。 综上,法院认为,案涉18万元彩礼不宜完全认定为林晓父母所有,18万元在未履行任何对应义务的情况下,企图独占全部彩礼,缺乏法律与情理上的充分依据。 最终,法院酌情判定林晓父母返还10万元彩礼。 对此,您怎么看?