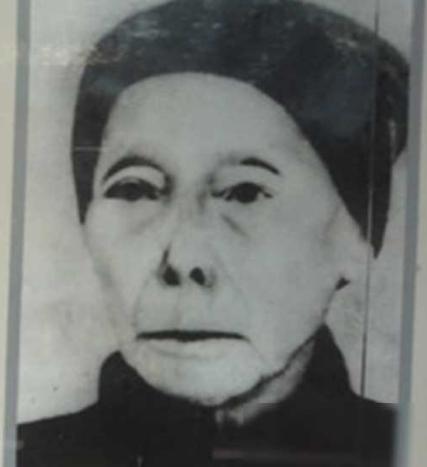

1933年,主席躲进农妇家没想到,敌人搜查时农妇却说:“你们要找的人,在我家!”然而就是这一句话26年后,她收到邀请登上了天安门城楼! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 她是一个谁都不会注意到的农村老太太,出身贫寒,命途坎坷,终其一生没有走出过大山,可就是这样一位普通妇女,用一双粗糙的手和一颗坚定的心,撑起了一个家庭,也守住了一个信仰,她叫黄菊喜,湖北通城县人,1882年出生在黄袍山深处,她不识字,不懂大道理,但她知道什么是对的,什么是值得做的,她的一生,几乎就是一部革命母亲的教科书,只不过,这本“书”太沉重,沉到每一页都压着眼泪和生命。 她早年命苦,十来岁便被送去做了童养媳,丈夫体弱,没几年就去世了,留下她和五个年幼的孩子相依为命,在那个物资极度匮乏的年代,一个寡妇带着五个孩子生活,几乎就是一场无法醒来的噩梦,她没有别的本事,只能靠种地、做杂活、讨饭,熬一天算一天,村里人常说她命硬,可她自己知道,那不是命硬,而是咬着牙活下去的倔强。 真正改变她命运的,是那个风雨飘摇的年代,1927年前后,革命的火星烧到了黄袍山,红军来了,不抢百姓的东西,还帮穷人分地,这让她第一次感到,这世上还有人为穷人说话,她的家虽破,却成了红军的落脚处,她不懂什么主义,但她看得懂这些人有纪律、有担当,她开始默默地为他们做饭、洗衣、藏粮食,甚至在门外放哨,她没读过书,却明白,这是为了一条能让穷人过上好日子的路。 1930年,她做出人生中第一个沉重的决定——把大儿子送去参军,那孩子走得干脆,连头都没回,不久后,战场上传来噩耗,大儿子牺牲在江西前线,她听说后没有哭,只是第二天一早照旧下田干活,有人问她怎么顶得住,她只是摇头,继续割草,那之后,她陆续送出其他几个孩子,一个接一个,像是把命根子往刀口上送,可她从没犹豫过,因为她觉得,只要革命不死,孩子们的牺牲就不白费。 1933年,是她人生中最艰难的一年,那年秋天,敌人围剿黄袍山,红军处境极其危险,有一位红军领导人带伤躲进她家,她没有多问,只是悄悄烧水、煮粥、清理地窖,没过多久,敌人搜村,村口传来枪声与叫喊,她知道,躲是躲不过去了,她站在门口,望着院子里那个瘦小的身影——那是她的二儿子,她做了一个决定,这一决定改写了许多人的命运,她没有哭,也没有喊,只是让自己变得足够坚定,把儿子往前一推,那一天,她送走了第二个孩子,也是用这种方式,保护了地下的红军干部。 接下来的几年,她的家庭仿佛被命运一层一层剥离,她的长女在传送情报途中被捕,被敌人残忍杀害,她听说尸体被挂在城门上,夜里偷偷摸黑去收尸,把女儿的党员证埋进了祖坟旁,三儿子在一次保卫通讯器材的任务中拒绝投降,被活埋;最小的女儿才十四岁,在送信途中被敌人发现,英勇牺牲,她的五个孩子,一个个离开,没有一个看到胜利的那一天,每一次噩耗传来,她都没有大声哭泣,只是继续干活,继续为红军烧水、缝衣,她说不出大道理,但她知道,不能让孩子们白死。 在敌人眼中,她是一个危险人物,多次被抓被审,却始终咬牙不说一个字,她曾被打得遍体鳞伤,后来干脆躲进深山,靠着野果野菜活着,她的脚被冻裂,走路一拐一拐,但她从没停下过,她用最原始的方式守住了一个目标,那就是等革命胜利的那一天。 1949年,通城解放,她终于可以堂堂正正地回到村里,那年她67岁,头发已经全白,背也已经驼了,可她依旧下地劳动,带头分田分地,还动员孙子参军,抗美援朝时,她把家里仅有的存粮拿出来捐给前线,还拿出自己准备的寿材钱支援国家,她说,这是孩子们的血换来的国家,不能让它受委屈。 1959年,她收到一封特别的信,邀请她去北京参加国庆十周年庆典,那一天,她穿着粗布衣裳,站在天安门城楼,看着广场上人山人海,听着礼炮响起,她没有激动地大喊,只是默默地看着那面红旗,眼里满是泪,她从怀里掏出五个瓷碗,那是她的孩子们参军时带走的东西,如今都豁了口,只剩她自己还在,她把碗对着阳光看了很久,仿佛能看见孩子们坐在灶台边吃饭的模样。 她活到了八十九岁,直到生命的最后一刻,也没有离开过那片山,她的葬礼很简单,但参加的人很多,那些曾经受过她恩惠的红军战士、村里的后辈、甚至一些素未谋面的人,都赶来送她最后一程,她的五个孩子,连同她自己,被后人称为“红军之家”,她的故事被写进了县志,被刻在纪念碑旁,也被许多人一代代讲下去。 信息来源:中国军网——黄菊妈:一片丹心照日月,五腔碧血写春秋