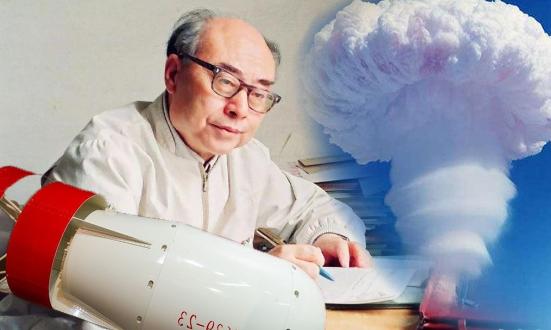

于敏在北大读书攻读物理期间,只是数学系一个旁听生,有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,尖子生也不过60分,他考了100分,而且这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事,美国搞氢弹用了7年3个月,苏联用了6年3个月,而我们在设备落后、资料封锁、技术为零的条件下,只用了2年8个月。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在那个科技尚不发达的年代,北京中关村的一间简陋办公室里,一支铅笔正安静地描绘着一项伟大事业的轮廓,灯光昏暗,雪花悄然飘落,屋内的人却毫无察觉,他弯着腰,眼神专注,手里的铅笔在纸上来回划动,偶尔停下来,用计算尺反复核对,这个人叫于敏,他在做的事情,后来改写了中国的历史。 他从小并非幸运儿,出生在一个普通家庭,求学的路并不轻松,1944年,他考入北京大学,却差点因为交不起学费被迫放弃,好在一个中学同学的父亲资助了他,让他得以继续学业,或许正因为这份来之不易的机会,他比别人更加珍惜读书的每一分钟,图书馆开门时他已等在门外,闭馆时他才最后一个离开。 虽然是物理系学生,他却几乎天天跑去数学系听课,一次数学考试,他也参加了,题目极其困难,连许多数学系的尖子生也答不出来,然而他不仅全对,解法还格外简练,这一下,整个校园都记住了他的名字。 毕业后,他进入中国科学院近代物理研究所,从事原子核理论研究,那是一个刚刚起步的领域,国内几乎没有成熟的研究体系,他却在短时间内做出了突出成果,还发表了多篇论文,引起国际学界的注意,有外国专家称他的理论弥补了当时核物理领域的空白。 就在科研成果逐渐累积之际,他被调往一个新的研究方向,这一次,他不得不放下熟悉的工作,走进一个全然陌生的领域,这个新任务,就是中国的氢弹理论研究。 彼时中国在这一领域几乎一无所知,没有外国资料,也没有技术援助,整个研究团队如同在迷雾中摸索,连最基本的原理也需要自己重新推导,全国只有一台可以进行科学计算的机器,而且九成的时间已经被其他项目占用,他们每周只能在深夜使用十小时,那时候,没有大数据,没有模拟系统,更多时候,他们靠的是算盘、计算尺和大量的手工计算。 他常说,条件差不是借口,穷也要有办法,团队成员白天演算公式,晚上排队上机,为了节约时间,他总是提前准备好每一个步骤,确保每一秒都不浪费。 一次冬天,科研人员被派往华东某研究所进行攻关,那里的条件极其艰苦,办公室没有暖气,手冻得发麻也要继续写字,就在这个时候,他发现了一条计算机纸带上数据的异常,他没有忽略,而是坚持重新演算,并带领团队彻夜分析,最终,他们找到了一个突破口,这一理论后来成为中国氢弹设计中极具特色的核心方案。 在那个没有荣誉、没有名分的年代,他默默无闻地工作了二十多年,因为涉密,他不能公开自己的职业,连妻子也不清楚他每天在做什么,有时候邻居闲言碎语,猜测他“政审有问题”或是“被单位边缘化”,他只能一笑置之。 直到1988年,他的名字才第一次被公开,在长达二十八年的时间里,他为国家隐姓埋名,不曾向任何人解释。 在一次理论验证中,国外一份著名期刊发表了一项设计建议,认为在氢弹中加入某种物质有助于提高爆炸效率,如果采纳这一建议,中国必须投入数年时间和大量资源去验证,这在当时几乎是不可能完成的任务,他没有盲从权威,而是靠着纸笔和逻辑推理,一遍又一遍地推演,最终,他否定了这项建议,避免了国家在错误方向上浪费宝贵时间,几年后,国外科学家重新实验,终于证实他当初的判断是对的。 他的坚持不仅体现在学术上,更体现在对工作的态度上,研究进入关键阶段时,他常常日夜不眠,连续工作几十个小时,有一次,他在实验前夕晕倒在计算机旁,医生诊断为严重疲劳,可没过多久,他又拿着新的计算方案回到了岗位。 1967年,中国第一颗氢弹试验成功,试验当天,他并不在现场,而是在北京的一间办公室里等待消息,当听到试验成功的那一刻,他走出办公室,独自站在院子里许久,那天,北京的天空格外晴朗,没有掌声,也没有镜头,只有他一个人的沉默与释怀。 此后的十几年里,他继续投身于其他核武器的研究工作,参与了多个关键技术的攻关,他始终认为,氢弹的成功不是哪一个人的胜利,而是整个科研团队无数个日夜积累的结果,他只是团队中普通的一员。 1994年,他获得一个重大奖项,奖金高达百万元,他没有犹豫,把全部奖金捐给了科研项目,他的家里没有豪宅,也没有名车,最显眼的是一幅字画:“淡泊明志,宁静致远”。 信息来源:人民网——于敏:用生命铸成“国之重器”