1984年,一22岁战士误闯入一个山洞,他发现里面竟都是女人,然而就在战士摸出手榴弹时,突然,一个黑影吐出长舌头朝他扑过来…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在贵州一个普通的山村里,陈洪远度过了自己的少年时光,家境清苦,生活不易,但他从小就比同龄人多了一份沉稳,他的父亲曾参加过抗美援朝,那些关于战场的回忆成了家中最具分量的“晚饭谈资”,在那个还没有电视的年代,父亲讲述的每一次冲锋、每一个战友的牺牲,都像火苗一样,在陈洪远心里点燃了一种说不清的情绪。 1980年,18岁的陈洪远背起行囊,踏上了参军的旅程,他被分配到云南边防部队,那里气候湿热,地势复杂,训练条件远比想象中艰苦,可他没有半句抱怨,平时训练里,他背着几十斤重的装备翻山越岭,脚底磨出了血泡也从不掉队,射击训练时,他表现得格外突出,每次命中目标都像是下意识的本能,不出两年,他就在团里头角峥嵘,成了人人佩服的“神枪能手”。 1983年,他被提拔为班长,开始带兵,他对自己要求严格,对战士也一样认真,训练时他总是冲在最前面,每一个动作都亲自示范,连夜行军时,有战友扭伤了脚,他就一路背着走了十多公里,汗水把衣服浸透,背上的战友却一点没掉下来,大家都开始信服这个看起来不多话、但关键时刻能扛事的班长。 1984年春天,边境紧张局势迅速升级,部队接到命令,准备参与一场关键的战斗,陈洪远所在的小队被赋予穿插任务,要在主攻部队打响后,从侧面深入敌后,切断其退路,任务艰巨,危险重重,但他没有丝毫犹豫。 战斗当天凌晨,山林还未苏醒,炮火却已经点燃整片天际,陈洪远带着队员悄悄前行,借着夜色穿梭在密林之间,可没想到,敌人的炮火突然覆盖了他们的行军路线,爆炸声震得人头皮发麻,尘土飞扬中,他被冲击波掀翻,摔进了泥坑,等他挣扎着爬起来,四周已没了战友的身影。 他清楚,自己已经脱离了部队,但这并不意味着任务结束,他凭借多次巡逻中记下的地形方位,朝着敌人可能的阵地方向独自前进,他知道,那边的动静越大,越可能是目标所在,他穿过灌木林,攀过陡坡,汗水混着血水流进眼睛,但他一直没有停下脚步。 在一处山坡下,他发现一个不太起眼的洞口,他靠近时,隐约听见里面有机器运转的声音,还有杂乱的脚步,他意识到,自己可能找到了敌人隐藏的指挥点,他没有犹豫,迅速从身上取出携带的武器,准备突袭,爆炸在洞内响起,接着是一阵猛烈的火力压制,他冲进去,敌人完全没有反应过来,现场一片混乱,他清理完敌人之后,在角落里找到了通讯设备、望远镜和文件,他知道这些东西的重要性,赶紧将它们收好准备撤离。 就在他准备离开时,又一波敌人赶到,他凭借地形与他们周旋,打得异常激烈,敌人数量多、火力猛,他一次次更换位置,与时间赛跑,战斗中,弹片划破了他的眉骨,鲜血流入他的左眼,他试图擦掉,但视线却越来越模糊,更糟的是,敌人养的一只军犬从黑暗中扑过来,狠狠咬住了他的头部,他拼尽全力才将其制服,可左眼已经再也看不清任何东西。 身受重伤的他,仍然没有丢下情报,他咬牙坚持,在枪林弹雨中摸索着前进,正当他几近脱力时,远处响起了熟悉的冲锋号声,他知道,战友来了,他踉跄着跑出去,终于倒在了战友怀里。 回到后方后,他被紧急送往野战医院,尽管医生尽了全力,但由于伤势严重,他的左眼还是没能保住,那年,他才22岁,战后,他被授予一等功,军区授予他“孤胆英雄”的称号,他的事迹在部队中广为流传,成为训练时反复学习的典型。 但他从不将这些荣誉挂在嘴边,他总说,真正的英雄是那些没能回来的人,战斗结束后,他本有机会被调往后方工作,享受更轻松的生活,他却主动请缨,返回原部队,继续在边境线上坚守,他带队巡逻,参与打击非法活动,守护着那片曾经染血的山林。 1992年,他调往北京,从事国防教育工作,他把自己经历的战斗故事融入课程,通过模拟训练、实景体验,让更多人了解军人的不易,他还筹建了国防教育基地,联合学校和社区开展活动,影响了一代又一代青少年。 2013年退役后,他没有选择安逸生活,虽然战伤带来的后遗症让他饱受折磨,但他仍坚持到各地讲述“老山精神”,他帮助退役老兵和烈士家属,却从不主动申请任何福利,他家的墙上挂着的,不是奖状,而是战友的照片,每次讲到那些牺牲的兄弟,他的语气都格外低沉。 信息来源:百度百科——陈洪远

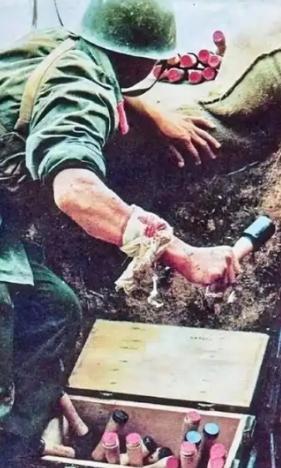

![都说他太温柔了他和她一起面部表情都会不一样,是内心的开心[比心]就连这嘴角的](http://image.uczzd.cn/17060733723957637339.jpg?id=0)