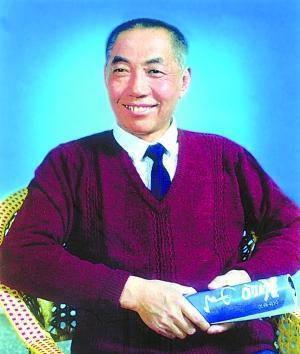

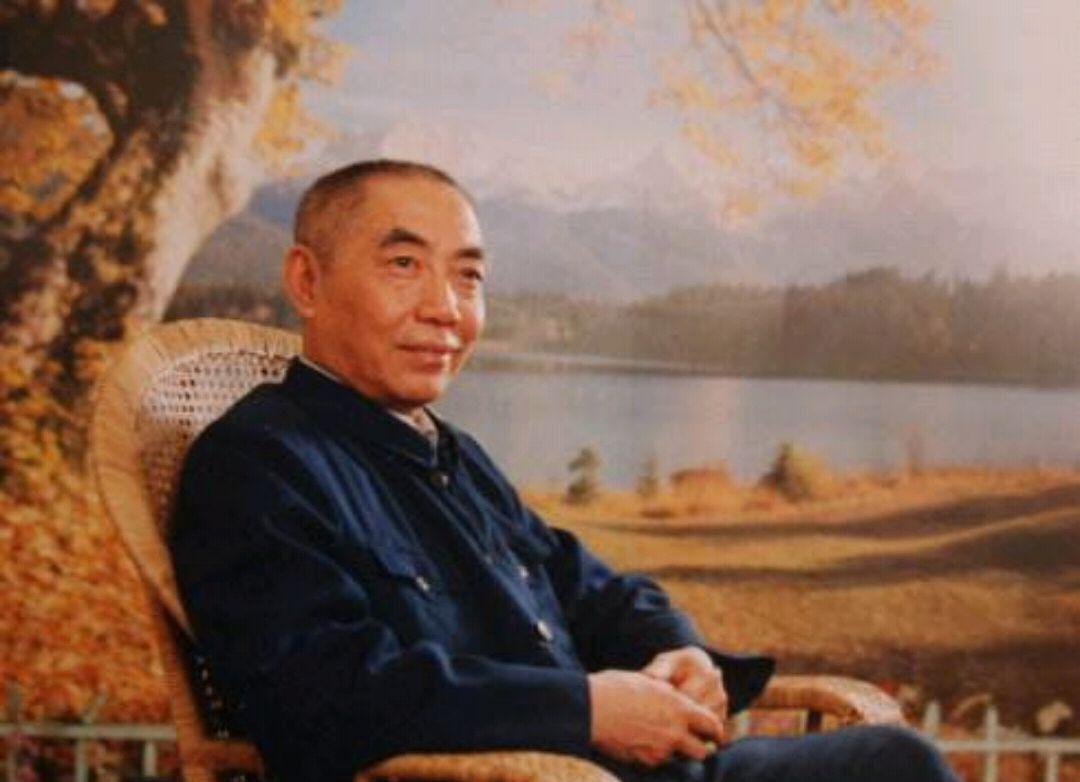

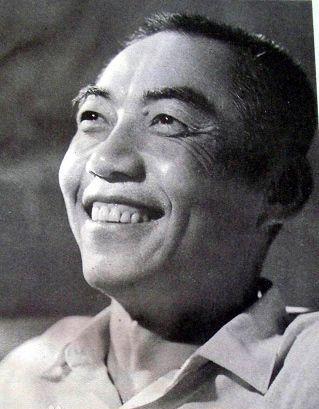

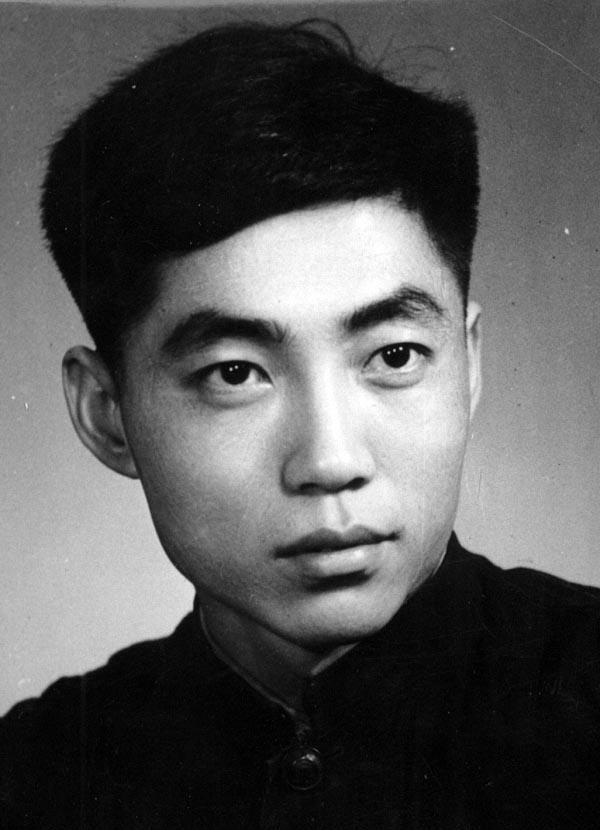

在浩然看来,自己的创作从不是 “依附时代的被动书写”,而是对特定历史时期集体力量的主动歌颂。他成长于新中国成立初期,亲眼见证了农村集体化运动中,农民们为改变命运、共建家园所付出的努力,这种集体主义情怀深深烙印在他的价值观里。在《金光大道》等作品中,他着力刻画农民们团结一心搞生产、克服困难谋发展的场景,笔下人物的奋斗目标与集体利益紧密相连,这既是他对自身经历的真实记录,也是对当时社会主流价值的真诚表达。 在他眼中,这种对集体精神的书写,是对一个时代精神内核的留存,并非 “缺乏人性挖掘”,只是他所理解的 “人性”,更多与集体命运绑定 —— 个体在集体中实现价值、在共同奋斗中获得归属感,这便是他笔下人物的精神底色。 浩然的这番回应,也暗含着对文学评价标准的质疑。他认为,后世对其作品的批判,或许并非单纯针对文学本身,而是带着对特定历史时期的偏见。在他看来,每个时代的文学都有其独特的使命,自己的作品忠实反映了那个时代的集体记忆,不该被简单地以 “是否跨越时代” 来否定其价值。 提及中国当代文学,浩然是一个绕不开却又充满争议的名字。他笔下的《艳阳天》曾风靡一时,《金光大道》更是倾注半生心血的扛鼎之作,可在时代浪潮的更迭中,他却从文学舞台的中心跌落,陷入与文学史评价的长久拉锯。这位被茅盾称为“八个样板戏、一个作家”的特殊创作者,用一生的坚守与挣扎,书写了一段关于文学、时代与自我救赎的复杂篇章。 在如何评价六七十年代的创作与作家定位这一核心问题上,浩然始终有着自己清醒且坚定的认知。他曾明确表示:“社会生活和社会思潮、文学现象、作家的世界观、艺术观以及思维方法,是复杂的。”在他看来,评价一部作品绝不能脱离历史语境,更不能用单一的标准简单定性。“ 评价一部作品,不认识到这三方面的复杂性,不把三者联系在一起客观地、冷静地、尽量公正地分析研究,而只是从今天的政治需要出发,又用今天的政治水准做尺度,以没有核实的对作家的冤屈为依据,就简单、省事地给予定性,这起码是不严肃不尊重客观事实的轻狂,更谈不上辩证唯物主义和历史唯物主义原则。 字里行间,我们能清晰感受到浩然的气愤、委屈与无助。气愤的是自己多年来始终被误解、被冤枉,明明倾注心血的作品却被贴上各种标签;委屈的是外界对他的评价从未真正走进他的创作内核,忽略了作品背后的时代背景与个人理想;而无助的,则是作为作家的他,在新的时代观念冲击下,既难以与新的文学潮流完全融合,又难以实现自我创作的彻底突破。 为了澄清《金光大道》的创作真相,浩然曾多次强调这部作品与“三突出”“路线斗争”“与走资派斗争”等问题并无必然因果联系,甚至愿意拿出1965年前的部分原稿作为“说明问题真相的有力证据”。可遗憾的是,若单就《金光大道》本身存在的局限性而言,他的解释与证据始终难以完全自圆其说,这场为自己正名的“战斗”,从一开始就充满了艰难。 浩然与文学史的“对抗”,远不止于口头辩解。 事实上,浩然的真正意图,更多是向寄来样稿的当代文学编写组表达内心的不满——尤其是那句“作者本人没死,还想在正派的文学理论家和史学家们帮助下,总结经验教训,在新时期写出对祖国文学事业发展有益的作品来”,字字句句都藏着他对文学理想的执着,更折射出他深深的“文学史焦虑”。 他比谁都清楚,文学史的评价与定位,对一个作家而言意味着“盖棺定论”,是对其一生创作的最终注解。 而《金光大道》之所以被否定,其中的原因浩然也了然于心。在新时期的文学观念与评价体系这一“认识性装置”中,《金光大道》所带有的“三突出”“路线斗争”等时代“烙痕”,成了无法抹去的“污点”。80年代的文学界,早已转向以西方现代主义、纯文学为主导的评价标准,“对抗消解社会主义现实主义文学观”“去政治化”成为新的文学价值取向,而《金光大道》恰恰与这些新潮流背道而驰。 面对这样的“文学史权力”,早已“过气”的浩然,只能将希望寄托于即将出版的《中国当代文学》,期盼这部著作能对《金光大道》及他本人给出公正客观的评判。 文学史的评价与浩然的自我定位,始终存在着巨大的分歧与对立,且这种对立难以调和。他一次次“申诉”,却一次次无果而终,这件事也成了他心中永远过不去的坎。 即便80年代他推出了转型成功的代表作《苍生》,用这部作品证明了自己在新的时代背景下依然具备优秀的创作能力,可这部作品的成功,终究没能让他摆脱过去的阴影,更没能改变评论家与文学史家对他的固有印象——在很多人眼中,他依然是那个“写《金光大道》的浩然”,而非“写《苍生》的浩然”。