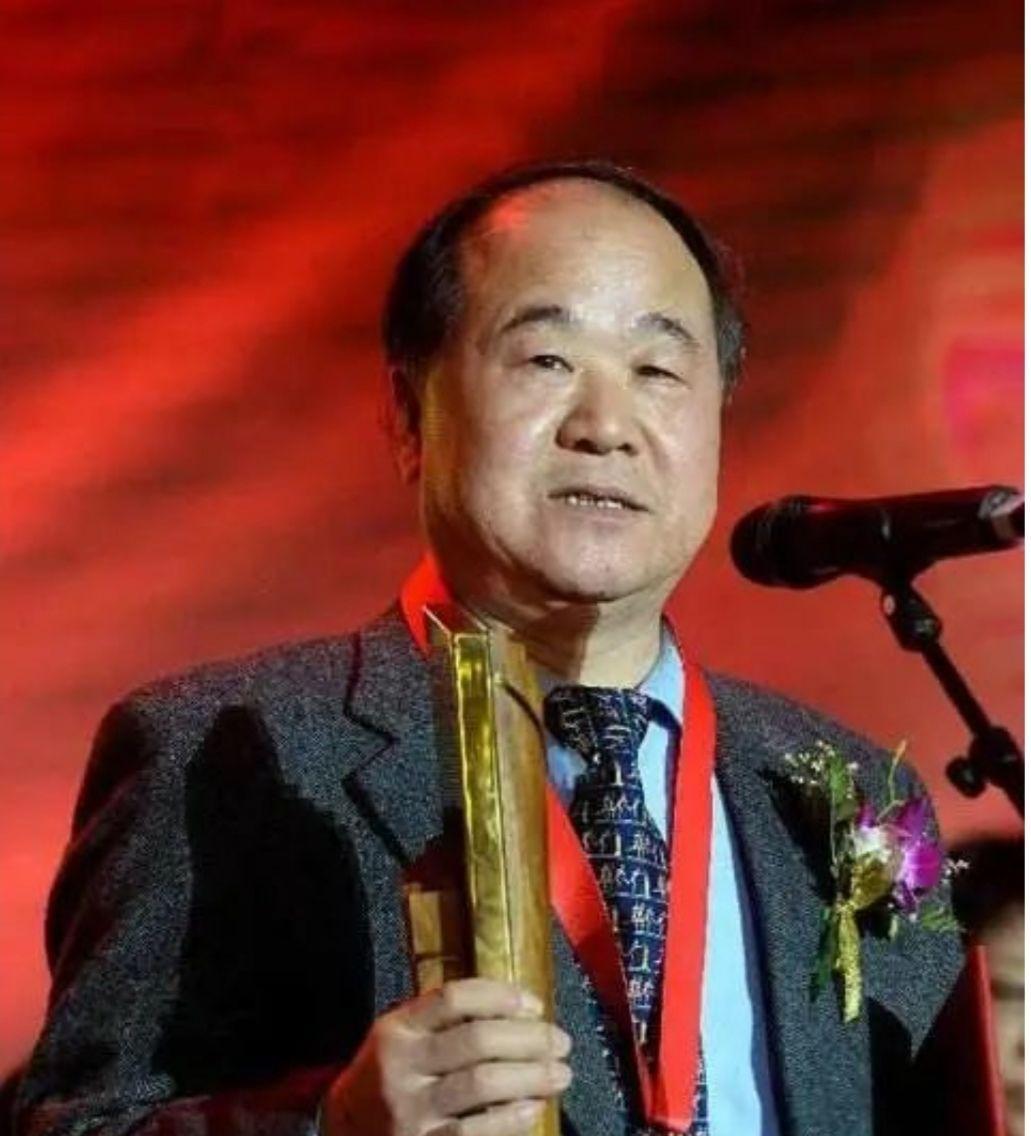

易中天曾评价莫言,说他一不为政治,二不为奖项,是真正为老百姓写作的。在易中天看来,莫言是一位忠实记录时代历史的作家。 他的作品,如《蛙》围绕计划生育政策下高密东北乡老百姓的生活状态展开,书中蝌蚪为保前途让妻子引产的情节,源于莫言自身经历;《红高粱家族》塑造的 “我奶奶” 等形象,展现出当地人民的顽强生命力。这些作品生动呈现了中国乡村和20世纪中国社会的诸多层面,莫言从百姓视野出发,真实、全面地洞察民间历史,反映百姓的生活与情感。 在创作手法上,莫言受拉美文学启发,采用独特的现实主义手法,将魔幻现实主义元素与民间故事、历史和当代社会相融合。在他的小说中,“我” 常常作为重要叙述者,孩子视角广泛运用,原始性描写丰富,动物形象频繁出现,这些都深刻反映了中国乡土社会的特点。他用这种别具一格的创作风格,突破了传统文学的壁垒,其作品的地域性和民族特色极为浓郁。 他的创作历程,是不断探索和表达自我的过程,是对时代、对社会、对人性深刻思考的体现,而非为了追求某个奖项。 易中天对莫言 “一不为政治,二不为奖项,为老百姓写作” 的评价,精准地概括了莫言的创作立场和价值追求。 1955 年 2 月 17 日,莫言出生于山东省高密县河崖镇平安庄的一个贫困农民家庭 ,原名管谟业。在那个物资匮乏、精神生活同样贫瘠的年代,莫言的童年与少年时期,是在饥饿、孤独与无书可读的困境中度过的。他曾在回忆文章中提及,上小学时,学校运来一车煤炭,因饥饿难耐,他和同学们竟将其当作食物品尝,那股奇特的 “煤香”,成为了他童年深刻的记忆。 小学五年级时,因时代的特殊背景,莫言辍学回家,从此开启了与牛羊为伴的日子。这段经历虽然艰辛,却意外地激发了他丰富的想象力。他开始与天空、小动物对话,将内心的情感与对世界的好奇,寄托于无尽的幻想之中。这种独特的童年体验,不仅为他日后的创作提供了源源不断的灵感,也塑造了他作品中独特的现实批判风格。 彼时,莫言或许从未想过,自己未来会走上文学创作的道路。促使他踏上这条路的契机,是一个关于 “吃” 的梦想。当他听闻成为作家便能每天吃上饺子,这个简单而质朴的愿望,成为了他前进的动力。于是,怀揣着对饺子的渴望和对文学的懵懂热爱,莫言踏上了创作之路。 1973 年 8 月,18 岁的莫言迎来了人生的一个转折点,他成为了高密县第五棉油厂的一名农民合同工。在这里,他凭借着肚子里的墨水和一手好字,被举荐到工人夜校教授语文。也正是在工厂工作期间,他邂逅了一生的伴侣杜勤兰。杜勤兰同样是工厂的合同工,尽管只有小学二年级的文化水平,但她却对才华横溢、写得一手好字的莫言心生爱慕。而莫言,也被杜勤兰的纯真所吸引。只是,贫穷的家境让莫言在面对爱情时,充满了自卑与怯懦。即便杜勤兰主动与他打招呼,他也只是轻声回应,便匆匆逃离。 1976 年,命运再次眷顾了莫言,他应征入伍。成为军人,在那个年代无疑是一件光宗耀祖的事情,这也让莫言终于有了勇气,将杜勤兰约出来告白。就这样,两人正式确定了恋爱关系。在部队中,莫言一边自学数学,担任部队业余学校的教员,一边偷偷进行写作。尽管投稿之路充满坎坷,屡屡遭到退稿,但他对写作的热情却从未减退。 1981 年,莫言终于迎来了创作生涯的曙光,他的处女作短篇小说《春夜雨霏霏》在保定市《莲池》文学社发表,从此展露文学天赋。1984 年,他凭借自身努力考入解放军艺术学院文学系,进一步系统地学习文学知识,提升创作能力。在这里,他的文学才华得到了充分的挖掘和培养,创作风格也逐渐形成。1985 年,他凭借《透明的红萝卜》一举成名,这部作品以独特的视角和细腻的描写,展现了他对生活的深刻理解和感悟,引起了文坛的广泛关注。。 1985 年,《透明的红萝卜》横空出世,这部作品犹如一颗璀璨的流星,划过中国文坛的夜空,引起了巨大的轰动。小说以 “文革” 时期的农村为背景,讲述了小男孩黑孩在艰辛生活中与透明红萝卜之间的奇妙故事。黑孩拥有超乎常人的感觉,他能听到别人听不到的声音,看到别人看不到的色彩,这种独特的感知力,使他在苦难的生活中构建起了一个属于自己的梦幻世界。在那个世界里,透明红萝卜是他的精神寄托,是他对美好事物的向往和追求。 莫言在《透明的红萝卜》中,充分展现了他独特的文学天赋。他运用细腻的描写、独特的视角和丰富的想象力,将现实与虚幻巧妙地融合在一起,营造出了一种神秘而又充满诗意的氛围。他笔下的黑孩,不再是一个简单的人物形象,而是代表了在苦难中挣扎、在困境中坚守的一类人,他们的坚韧和对美好的向往,令人动容。这部作品的成功,不仅让莫言在文坛崭露头角,也标志着他独特创作风格的初步形成,为他后续的创作开辟了一条独特的道路。