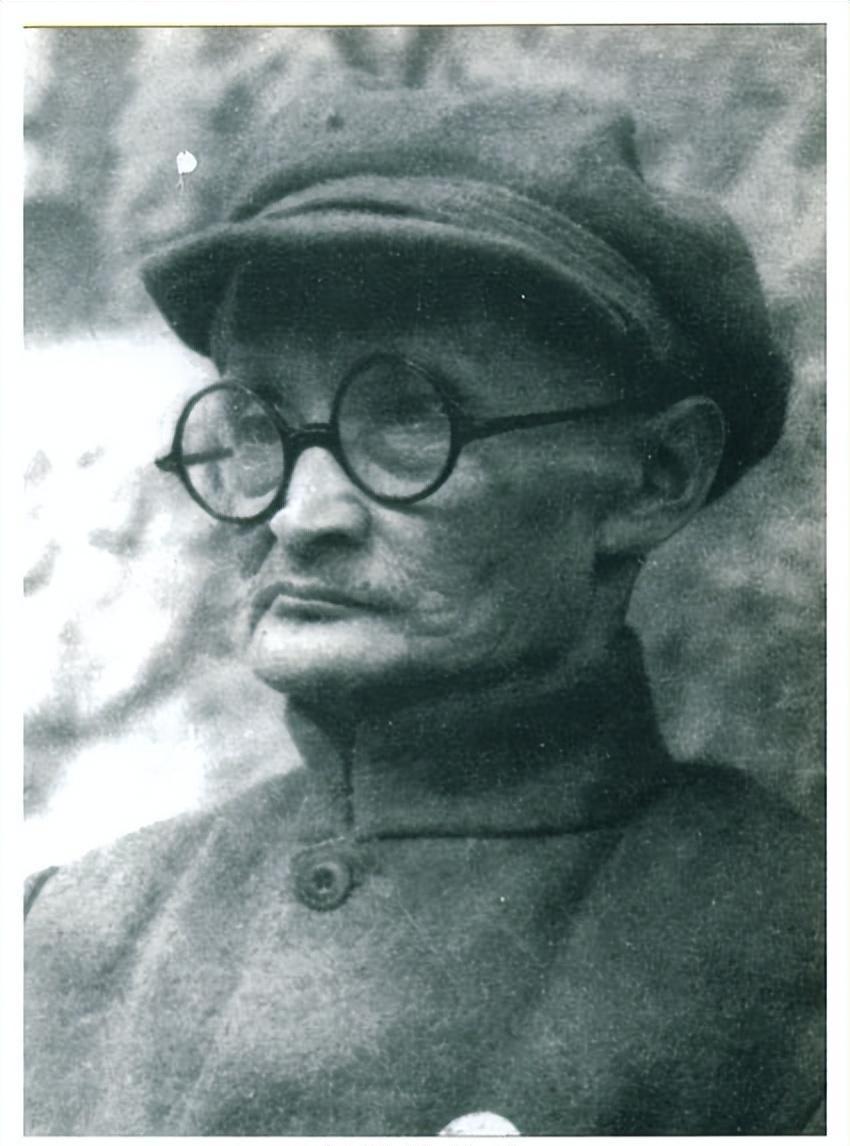

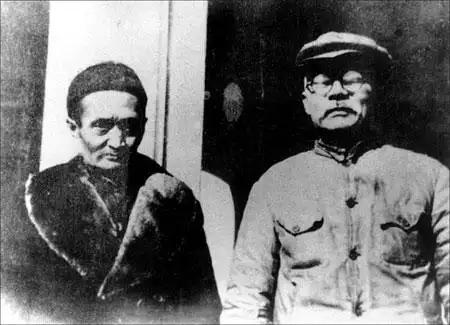

当年李鼎铭针对延安赋税太重现象,提出精兵简政的建议,有很多人认为他提议裁军是心怀鬼胎,是特务。 1941年的延安,不比今天的北京。物资短缺、财政吃紧、战事连绵,几乎每一粒粮食、每一分钱都要掰着指头算着花。 在这样的背景下,一个党外人士,李鼎铭,站出来说:有点撑不住了,咱得精兵简政,可他这话一出口,立马引来一片骂声:你是不是想削弱军队?你是不是特务?你这是在给敌人递刀子啊? 然而就是这么一个被质疑“心怀鬼胎”的建议,最后不仅被毛泽东亲自点赞,还成了抗战时期最关键的政策之一。谁说冷静理性一定要出自“圈内人”?有时候旁观者的那句“少花点、精干点”,才是真正救命的主意。 1940年到1941年这段时间,说是抗战最难熬的阶段,一点不夸张。日本军队在华北、华中搞“三光政策”,烧杀抢掠一个不落;国民党那边也没闲着,军事围剿、经济封锁齐上阵,想把延安这个“红色根据地”活活饿死。 偏偏这时候,边区政府的军政机构还不小,人员一堆,开销巨大,财政收不上来,军饷发不出去,老百姓的税却越来越重,就像一条小船,船身越来越重,粮食越来越少,哪还有力气划桨?关键问题不是“不想抗战”,而是“抗不起”了。 李鼎铭看明白了这一点,他并不是共产党员,只是来自陕西米脂,是个有点声望的开明绅士,作为陕甘宁边区政府的副主席,他不是不知道当下紧张的局势,但他更清楚:“吃不起饭,哪来的战斗力?” 所以他在1941年延安召开的边区参议会上,提出了一个看似“非主流”的建议:政府要计划经济,军队要精兵简政,你以为他说的是“节省”?其实他说的是“生存”。 李鼎铭的提案可不只是喊个口号,他写得清清楚楚:政府要有统一经济计划,军队不能人多为胜,要战斗力强;机关不能养闲人,供给要按需配给,别再大手大脚,说白了就是“量入为出”,别再靠透支过日子。 但问题来了,这个时候谁敢说“裁军”?谁敢说“减员”?抗战正吃劲,部队刚扩充,李鼎铭的提案一出,立刻被一些人认为是“别有用心”,有的说他这是阻碍抗战,有的干脆怀疑他是“特务”,目的就是想削弱共产党实力。 这不是简单的意见分歧,而是当时一种普遍存在的“教条主义”:只要你说的和我的不一样,那你就是敌人,宗派情绪也很重,党外人士提意见?你凭什么?你懂政治?你懂部队?这种“圈子文化”,在特殊时期尤其敏感。 但李鼎铭没有退,他不是为了争个面子,而是真心想救这条船,他知道如果再不减负,别说打胜仗,连撑到年底都悬。 对此毛主席看得更清楚,他不仅认真看了李鼎铭的提案,还亲笔批示:“这个办法很好,恰恰是改进我们的机关主义、官僚主义、形式主义的对症药。” 李鼎铭在会上发言完,毛主席带头鼓掌,还公开反驳了那些质疑:“只要对人民有好处,我们就照办。” 这不是简单的“站台”,而是一种政治智慧,毛主席的这番表态,不仅是对李鼎铭的支持,也是对全体党员干部的一次“提醒”:闭门造车解决不了问题,听得进去不同声音,才是真正的领导力。 李鼎铭的提案最后在会议上获得165票通过,被写入政府决议,要求“速办”,一场改革就此启动。 边区政府迅速成立“编整委员会”,开始对军队和机关进行全面精简,中共中央也在1941年12月向全党发出指示,正式把“精兵简政”提升为党的政策。 这不是纸上谈兵,毛主席亲自在《解放日报》撰文,强调这项政策的重要性,称其为“一个极其重要的政策”。 从1942年起,各大根据地都开始实行精兵简政,部队缩编,但战斗力反而增强;政府机构瘦身,效率却提高了;最重要的是,老百姓的负担减轻,支持抗战的底气也更足了。 历史给了李鼎铭一个公正的评价,也给了这个提案一个厚重的回音。它不仅帮助根据地渡过了最艰难的岁月,还让“从谏如流”不再只是纸面上的口号。一个党外人士的建议被采纳,并迅速上升为政策,说明什么?说明中国共产党在那个时候,是真的能放下架子听意见,是真的在为人民打这场仗。 《华尔街日报》曾评论抗战时期中共的治理策略时提到:“延安的成功不仅是因为其理想主义,更在于其现实主义的政策选择。”精兵简政,就是这种现实主义的典范。 李鼎铭的“胆大包天”,其实是另一个层面的“胆识过人”,他敢在枪林弹雨中说出“不能再撑”的实话,是对人民负责。 而毛主席敢在风头浪尖接住这颗“烫手山芋”,是对国家负责,这种政治上的双向奔赴,正是那个时代留下的最宝贵的遗产。 历史的分量,不在于谁说了什么,而在于后来发生了什么,当年那个被怀疑“心怀鬼胎”的提案,最终救了一个根据地,也给今天的我们留下一句话:听得进去不同的声音,走得下去艰难的路。 参考资料: 精兵简政:延安时期的著名提案 2017年03月13日 中国共产党新闻网

用户10xxx33

好!

王世德

好文章,