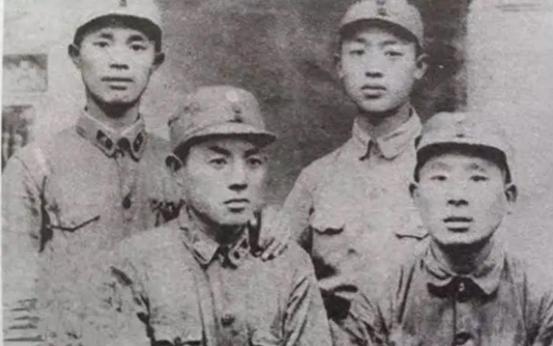

1943年新四军13团遭伏击,双方交火后,团长却发现其中“不对劲”,密密麻麻的日军根本不是情报中说到的一个小队,正当大家都很担忧之际,团长做出了一个大胆的决定,后让他名声大噪! 8月17日的正午,江苏六合桂子山热的跟大烤炉一样。 新四军第2师13团团长饶守坤,突然发现情报严重失误! 1943年夏秋之交,江苏六合一带丰收在望。 然而,盘踞在八百桥据点的日伪军,正意图趁秋收之际下乡“扫荡”,掠夺百姓辛苦耕作的粮食。 新四军方面通过内线获得情报,“日军将出动一个小队及两个伪军中队,计划于8月17日前往四合墩一带抢粮。” 为粉碎敌人阴谋,保护群众劳动果实,正在安徽天长地区整训的新四军第2师13团奉命出击。 团长饶守坤,出身江西德兴贫苦农家、历经土地革命战争和三年游击战争考验的红军老将,当即率部星夜兼程,急行军赶赴日军必经之路,桂子山设伏。 饶守坤抵达桂子山后,迅速勘察地形。 他精心部署,将主力埋伏于桂子山主阵地及周边有利位置,同时派出侦察分队前出至八百桥附近,一方面进一步摸清敌情,另一方面伺机诱敌深入。 然而,直至日上三竿,预定目标仍未出现。 此时,阵地上不少人都对情报的准确性产生疑虑。 就在此时,侦察分队传回消息:“他们在执行任务途中,意外与日伪军先头部队遭遇!” 为完成诱敌任务,侦察分队正将敌人引向桂子山伏击圈。 不久,远处日伪军的身影终于出现在视野中。 随着敌人主力进入伏击区域,饶守坤果断下令开火。 然而,战斗刚一开始,饶守坤便发现了不对劲! 因为,敌人的火力密度远超预期,更出现了本不应在小规模扫荡部队中配备的步兵炮等重武器。 饶守坤立即登上制高点,举起望远镜仔细观察。 山下的日伪军密密麻麻,兵力绝非情报所述的一百余人,而是足有五百余日军和二百多伪军! 显然,情报出现了重大失误。 战场形势瞬间逆转。 13团原计划以优势兵力伏击小股敌人,此刻却陷入敌众我寡、火力悬殊的被动局面。 千钧一发之际,饶守坤迅速与副团长陈宗胜、参谋长等人简短商议,一致认为:“狭路相逢勇者胜!” 此时绝不能撤退,必须利用现有地形,变伏击为阻击,并伺机反击。 同时,他立即派人火速向旅部报告情况并请求增援。 饶守坤迅速调整部署,下达一连串命令。 命令2营主力抢占桂子山对面的丁家山头,命令装备较好的4连不惜代价抢占桂子山北侧的无名高地。 命令机动性强的1营沿山下道路由北向南,从正面主动出击,打乱进攻队形。 这一部署,利用桂子山、丁家山、无名高地构成三角支撑点,形成交叉火力网,最大限度抵消敌人的兵力优势。 战斗随即进入白热化。 日军凭借优势火力和兵力,向新四军阵地发起一轮又一轮猛攻。 而13团官兵依托有利地形,顽强抗击。 饶守坤亲临一线指挥,极大地鼓舞了士气。 然而,敌人攻势如潮,战斗异常残酷。 无名高地上的4连承受着巨大压力,一度因伤亡惨重和弹药消耗过大,阵地岌岌可危。 关键时刻,饶守坤果断下令,集中全团手榴弹和部分轻机枪火速支援无名高地。 援兵和弹药的及时抵达,稳住了4连的阵脚,再次击退了敌人的进攻。 战至下午,4连阵地上弹药几近告罄。 面对再次蜂拥而上的敌人,连长带头脱掉上衣,端起刺刀,高呼“拼刺刀!”,率先冲入敌群。 战士们紧随其后,与敌人展开白刃战。 刹那间,新四军战士的勇猛震慑了敌人,伪军首先动摇溃退,日军也因久攻不下、伤亡惨重而士气低落。 气急败坏的日军竟悍然违反国际公约,向新四军阵地发射毒气弹。 一时间,许多毫无防备的战士剧烈咳嗽,甚至中毒昏迷。 就在这紧要关头,冲锋号声从侧翼响起。 旅部派出的增援部队特务营及时赶到战场! 这支生力军的出现,极大地振奋了13团官兵的士气,也打乱了日军的进攻节奏。 饶守坤抓住战机,命令司号员吹响全面反攻的号角。 13团官兵在特务营配合下,从各个阵地奋勇出击向敌人发起反冲锋。 此时,夕阳西下,日军素来畏惧夜战,眼见无法取胜,趁着夜色掩护,丢下大批尸体和伤员,狼狈不堪地向八百桥方向溃逃。 持续了十多个小时的桂子山血战,终于以新四军的胜利告终。 据战后统计,共毙伤日伪军三百余人,其中包括日军小田大队多名军官,给予敌人沉重打击。 桂子山战斗的胜利,不仅粉碎了日伪军抢粮扫荡的图谋,保护了根据地群众的秋收成果,更沉重打击了日伪军的嚣张气焰。 此战之后,六合及周边地区的日伪军胆寒心惊,龟缩在据点内,再不敢轻易外出“扫荡”。 新四军军部对13团和饶守坤的英勇表现给予了高度评价和通令嘉奖。 师长罗炳辉将军更是盛赞饶守坤为“我罗炳辉的拳头”,威名自此在军中广为传颂。 桂子山之战,成为新四军在淮南地区抗战史上一次以弱胜强、力挽狂澜的经典战例。 主要信源:(中共江苏省委新闻网——绝战桂子山,敌人“眼皮底下”制胜一击)