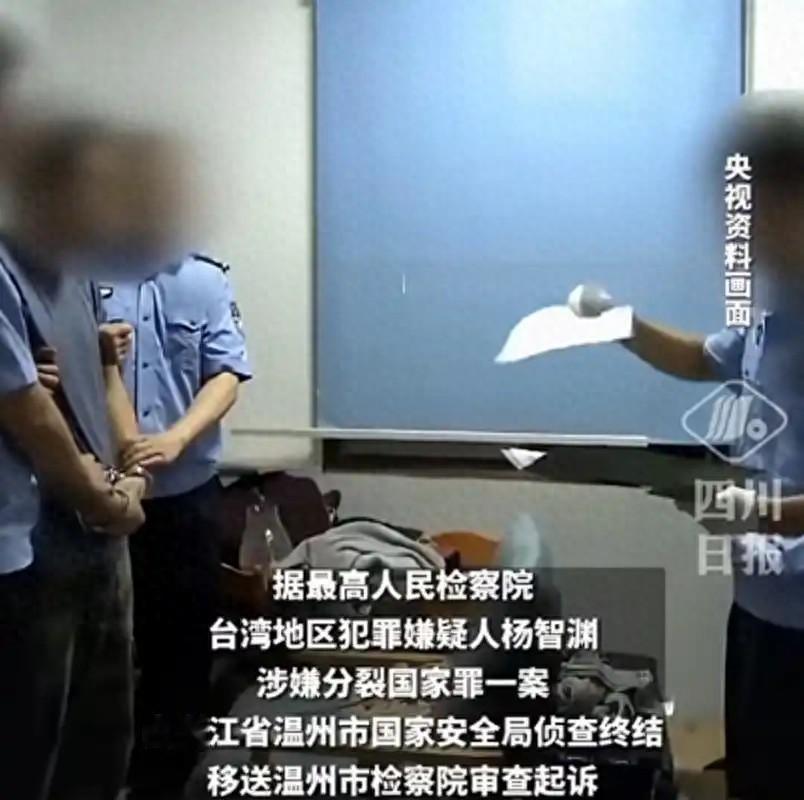

大快人心:“台独”头目终于被判重刑,台陆委急了,提出无理要求,台独分子,终究是会被唾弃的。法律不是摆设,谁动了分裂的念头,谁就得承担代价。大陆这几年的态度,其实也能看出来了,不惯着了,那是真格的。 浙江温州中院的一纸判决,给生于台中的杨智渊九年刑期,罪名是“分裂国家罪”,这个事情远比一个人的牢狱之灾复杂得多,它迅速变成了一个政治符号,而且两岸都在用这个案子,重新划定谁是朋友,谁是敌人。 杨智渊成了那个被选中的人,不是没理由的。他的政治履历,简直就是为大陆“惩独”新规量身打造的范本。这个1990年出生的年轻人,从16岁起就一头扎进了他所认同的政治活动里。 2008年他曾加入民进党,但很快就觉得不够劲。三年后,他干脆脱党,和陈水扁的心腹黄骅一起搞了个更激进的“台湾民族党”,公开的纲领就是“公投建国”,要把台湾送进联合国。 这种主张在台湾内部都算不上主流,这就让他成了一个绝佳的“可切割”对象。后来他代表“一边一国行动党”参选民代失败,还跑去公开支持“港独”,鼓吹各种“独”派合流,这些行为都为他贴上了难以撕下的标签。 最关键的一步,是他自己走出来的。2022年1月,他以经商的名义踏入大陆,结果行踪早已被国安机关掌握。这一脚,直接解决了所有司法管辖权的难题,让他从一个境外目标,变成了无可辩驳的境内犯罪嫌疑人,也让所谓的“长臂管辖”争议不攻自破。 判决一出,一场围绕着“恐惧”的话语权争夺战立刻打响。北京的策略很明确,就是“降噪”。国台办发言人陈斌华反复强调,打击的是极少数顽固分子,这是一次“精准切割”。 为了证明这一点,他拿出了数据:今年一月到八月,有大约260万人次的台胞来到大陆。潜台词很清楚:只要你不搞分裂,大陆的大门依然敞开,生意照做,亲戚照走。 而台北陆委会则拿起了“扩音器”。发言人梁文杰等人警告说,这事儿可能发生在任何台湾人身上,大陆可以随意给任何人定罪。他们呼吁民众“审慎评估”去大陆的必要性,试图制造一种人人自危的氛围。 一方想把杨智渊塑造成一个必须切除的“恶性肿瘤”,另一方则想把他描绘成第一张倒下的“多米诺骨牌”。这场舆论战的核心,就是争夺对这个案件性质的最终解释权。 口水仗很快就变成了现实的阻碍。这场判决激起的涟漪,直接冻结了脆弱的交流渠道。原定于9月5日厦门大学学者团队的赴台学术交流,被台湾当局以“专案审查未通过”为由直接叫停。 这被普遍看作是一次报复性行为,一个清晰的信号:政治对抗已经开始实实在在地伤害正常的民间互动,学术圈成了第一个牺牲品。 其实,陆委会的角色一直备受争议。他们不仅没有促进交流,反而更像是民进党的“帮腔”。此前国民党代表夏立言访问大陆,提出“两岸一家亲”的说法,就遭到了陆委会的猛烈攻击。这次阻挠学术交流,不过是其一贯立场下的又一动作。 杨智渊案,就这样从一个法律判决,演变成定义两岸敌我关系的政治符号,最终又成了阻断现实互动的催化剂。他个人的命运已经尘埃落定,但这个案子却深刻地改变了两岸互动的水温。当交流让位于恐惧,最终受伤的,还是两岸民众最朴素的感情和共同的利益。 信源:杨智渊——百度百科 《8处!最高法院工作报告中的“浙江元素”》——中国长安网