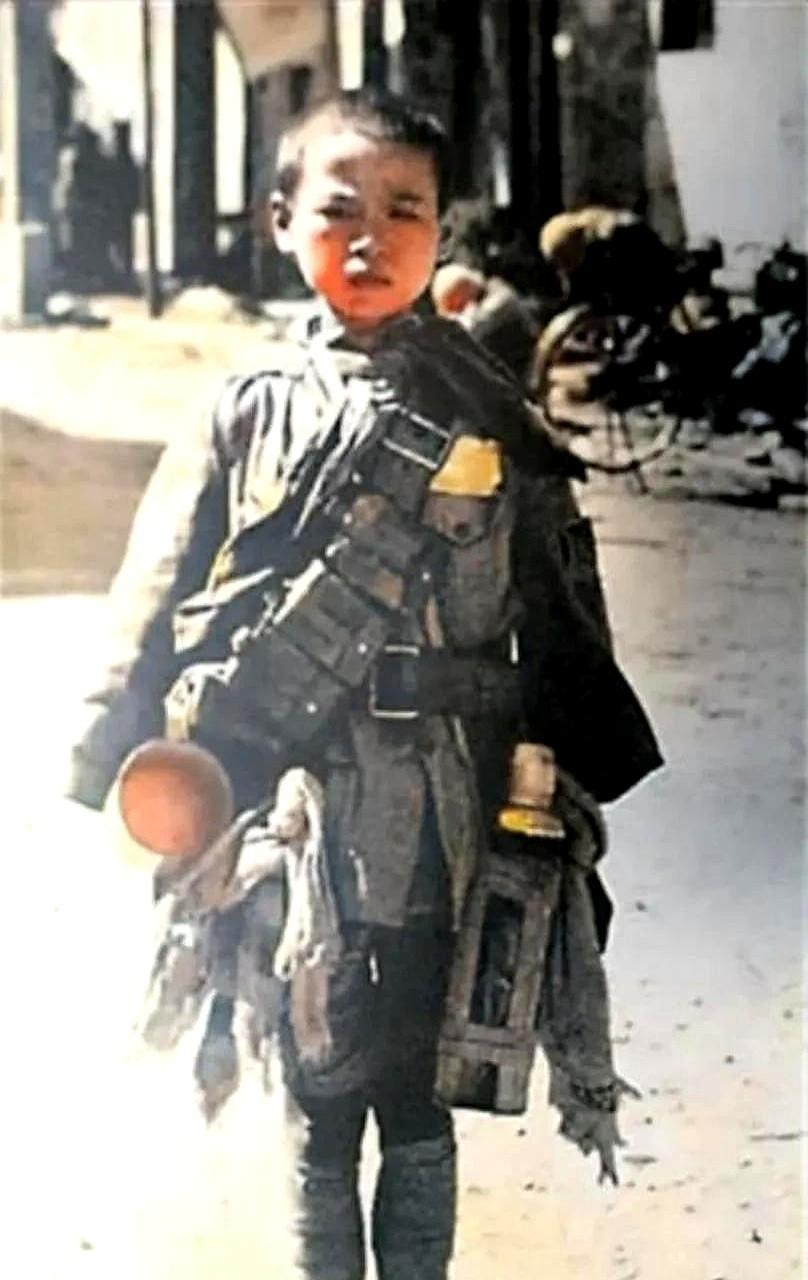

1938年,日军想拍摄一个懦弱的中国战俘形象,于是找到了15岁的季万方,他瘦小得可怜,看上去只有10岁,没有鞋袜,衣服也是破破烂烂,但日军记者拿起相机时,他却突然间站了一个标准的军姿,日军大怒:“你不怕死吗?” 1938年,一张本应服务于侵略者战争宣传的照片,却在历史的回音中,成为了反抗与尊严的象征。 在那张著名的黑白影像中,镜头前的中国少年季万方瘦弱得几乎称不上“士兵”,却昂首挺胸、目光坚定,站出了一个标准军姿。 这一刻,原本意在嘲弄的镜头,意外地记录下了日军最不愿意承认的现实:中国人,即使在最黑暗的时刻,也从未屈服。 当时的拍摄者,是隶属于日本“笔部队”的战地记者。所谓“笔部队”,是日军为配合侵略宣传而设立的特殊机构,任务是通过文字与影像塑造“胜利者”的叙事。 日本主流媒体如《读卖新闻》,正是这一宣传机制的重要输出端。 1938年,随着日军在华中战场推进,这类“战俘影像”成为他们日常操作的一环:通过展示“战败中国军人”的疲惫、恐惧与卑微,来营造一种“天皇军队所向披靡”的视觉幻觉。 季万方的出现,正是这一图像工程的一环。他当时不过15岁,瘦小得像10岁孩子,没有鞋袜,身穿破衣,显然是从战俘中挑出来的“理想素材”。 然而,就在镜头即将捕捉“软弱中国战俘”的那一刻,他突然挺直了背脊,站出一个标准军姿,眼神坚定地对着镜头。这一瞬间,让镜头背后的日军记者恼羞成怒,甚至怒吼:“你不怕死吗?” 这句质问,恰恰暴露了日本殖民权力在视觉建构上的焦虑。 原本意图制造“屈辱”的图像,却被被摄者主动改写成“尊严”的象征。这不仅打破了战争影像中“胜者—败者”的既定结构,也动摇了殖民摄影中“凝视与被凝视”的权力逻辑。 日军的宣传图像,本质上是一种视觉化的身体政治。战俘的身体,不再是个体,而是政治文本。他们的破衣、瘦躯、表情,甚至姿态,都被操控为殖民秩序的视觉符号。 但季万方用一个简单的军姿,将这种操控撕开一道裂缝。他没有武器,甚至连鞋子都没有,但他身体的姿态,却成为了最有力的反抗。 这种反抗之所以震撼人心,正因为它发生在最不被期待的地方——一个战俘营里的少年身上。抗战期间,像季万方这样的童兵并非孤例。 史料显示,1937至1945年间,中国抗战军队中未成年参军者数量超过3万人,主要集中在沦陷区和游击区。他们大多出身贫寒,或为家园被毁,或为亲人被杀,自愿或被动投入抗战。 而在战后,他们中的大多数人被历史湮没,仅有极少数如季万方,被战时影像所记录。但即便如此,这张照片在当时并未被日方广泛流传。 相反,它在战后中国被重新发现,并迅速成为抗战精神的象征之一。1953年,人民政府在整理抗战烈士档案时,确认季万方牺牲于战俘营,追认为革命烈士。 他的照片被收入多个纪念馆展览,在中小学德育教材中重复出现,成为中国抗战记忆的重要组成部分。从传播学的角度看,这是一次“符号的逆转”。 原本意图羞辱的图像,被重新编码为抗争的象征。而这种逆转,不仅发生在国内,还在国际传播中产生了意外效应。 据战后一些日本记者回忆,这张照片在东京战犯审判中被作为宣传战失败的例证提交,成为“战地摄影伦理失败”的教材案例。 今天,当我们再次凝视这张照片,所看到的不仅是一个孩子的军姿,而是一个民族在绝境中挺立的姿态。它提醒我们:即使在最无力的身体中,也可能蕴藏最强大的精神。 而这种精神,跨越时间和疆界,成为人类反抗压迫、捍卫尊严的共同语言。在全球范围内,这种“微观抵抗”的影像并非孤例。 无论是纳粹集中营中的犹太儿童,还是今日巴以战火中的少年,都在用自己的身体写下不屈的叙事。而季万方,是中国这段影像历史中最早、最具象征性的一笔。 他所展现的,不仅是个体的勇气,更是国家记忆的基石。如今,四川万源的烈士陵园中,季万方的名字被镌刻在碑石之上。 他的家人在回忆中说:“他那时什么都没有,但他有一个军人的脊梁。”这句话,或许比任何一篇战地报道都更具力量。战争可以夺走生命和土地,但不能剥夺人的尊严。 季万方的军姿,是对侵略者最沉默却最有力的驳斥——你可以摧毁我的身体,但我依然选择站立。在民族危亡的时刻,这种身体语言,比千言万语都更有分量。