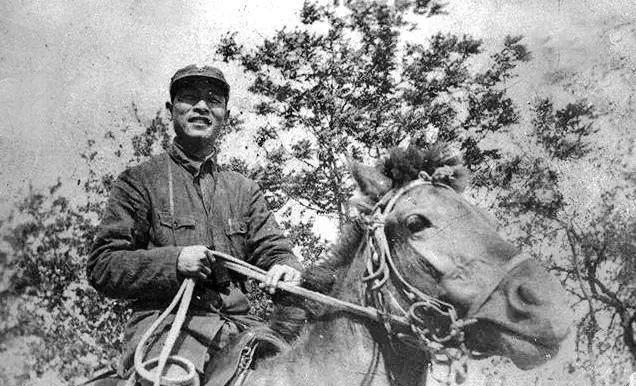

1937年,太原兵工厂的刘贵福,听说八路军打了胜仗,就带4个工友,打算去投奔八路军。谁知,出发当天,却变成了16人跟随! 1937年的秋天,那会儿的太原兵工厂,可不是什么小作坊,那是阎锡山的老本,全国都排得上号的军工企业。刘贵福在里面,算是个“技术大拿”,手艺精湛,吃穿不愁。按理说,在那个乱世,有这么一份安稳工作,老婆孩子热炕头,就该知足了。可偏偏,他不知足。 为啥?因为他听到了一个消息——八路军在平型关打了个大胜仗。 自打日本人开打以来,国民党正规军节节败退,整个华北上空都笼罩着一股亡国灭种的阴霾。突然,一支“土八路”队伍,硬是在鬼子身上啃下了一块肉,首战告捷。 刘贵福心里那团火,一下子就被点着了。他不是什么大人物,不懂什么高深的救国大道理。他的想法很朴素:这支队伍能打日本人,是真心抗日的,我得去! 刘贵福说干就干。他找到了厂里关系最好的4个工友,把自己的想法一说。这几个人也是热血汉子,一拍即合。他们约好,带上家人,悄悄出城,投奔八路军去。 出发那天,当刘贵福按照约定时间到达碰头地点时,他傻眼了。原本说好的5个人,浩浩荡荡来了16个!多出来的11个人,都是这几个工友的亲戚、朋友、老乡,听说他们要去打鬼子的队伍,二话不说,拖家带口就跟来了。 这里头没有组织动员,没有慷慨激昂的演说,更没有物质许诺。就是人传人,心传心。一个人的信念,像一颗石子投进平静的水面,激起了一圈又一圈的涟漪。 这16名工人,可不是普通人。他们是当时中国最顶尖的一批产业技术人才,掌握着制造武器的核心技术。而当时的八路军,家底那叫一个薄。战士们用的武器,号称“万国造”,大部分还是汉阳造、老套筒,坏了都没地方修。至于自己造枪造炮?彭德怀元帅后来在回忆录里都说,当时八路军的军工基础,“就是几个从各地搜罗来的小炉匠”。 所以,当刘贵福这16个“宝贝”历经艰险,终于找到八路军总部时,总部首长有多高兴,可想而知。这简直不是雪中送炭,这是直接送来了一个现代化工厂的“技术大脑”和“灵魂”啊! 他们很快就被委以重任,成了后来大名鼎鼎的黄崖洞兵工厂的创始元老和技术骨干。刘贵福更是凭借着卓越的技术和组织能力,被誉为“八路军军工之父”。他们用最简陋的设备,克服了无数难以想象的困难,为前线制造出了一批又一批急需的弹药和武器。从无到有,他们硬是为八路军建立起了一套自己的军工体系。 在敌人的重重封锁下,在太行山的某个山洞里,刘贵福带着工友们,用手摇的土制机床,一点点地打磨着炮弹的零件。那份专注和执着,和今天咱们在航天发射中心里,那些为了火箭数据一丝不苟、熬红了双眼的年轻科学家们,精神上是完全相通的。他们都在用自己的双手,为一个共同的目标,锻造着国家的脊梁。 刘贵福的选择,在当时看来,充满了不确定性。放弃安稳的工作,投奔一支前途未卜的军队,还要拖家带口,这在任何人看来都是一场豪赌。但他赌赢了,不仅为自己的人生找到了最大价值,也深刻地影响了历史的进程。 一个普通工人,没有振臂一呼,却能让十几个人无条件跟随。这不是因为他口才多好,地位多高,而是因为在那个黑白分明的年代,他的选择,代表了人心所向。 如今,我们不再需要面对战火和硝烟,但我们同样面临着时代的考题。无论是坚守在基础科研的岗位上,还是在乡村振兴的一线挥洒汗水,亦或是在平凡的岗位上做到极致,我们每个人都在用自己的方式做出选择。