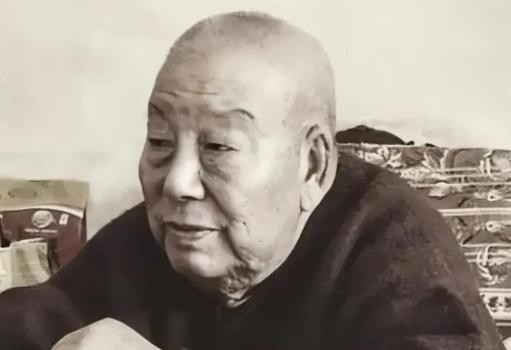

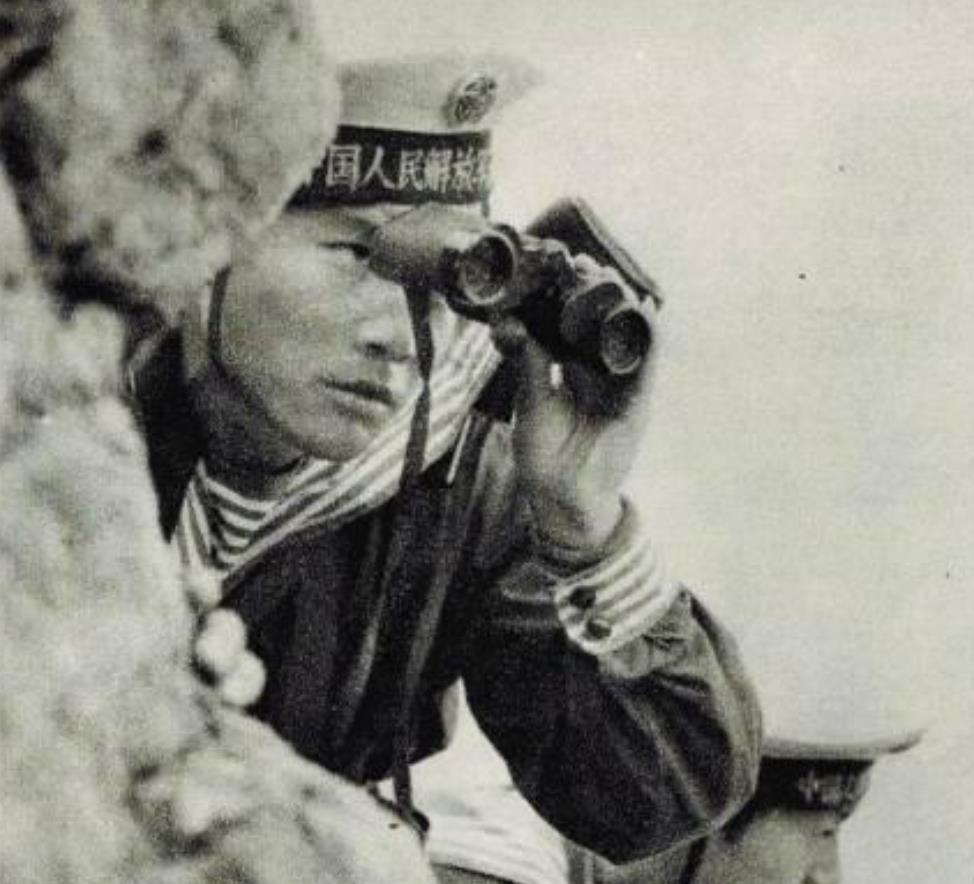

1951年1月,83名志愿军阻击敌人1个团,打到后面只剩7人,子弹都打光了,这时,司号员郑起吹响冲锋号,敌人听到后却吓得逃走! 1951年的1月,当时第三次战役打得正酣,咱们的志愿军跟“联合国军”在朝鲜的冰天雪地里死磕。有这么一支连队,番号是116师347团7连,接了个硬任务:在釜谷里这个地方,死守一个无名小高地,为主力部队穿插包围争取时间。 这支连队满编也就80多号人,而他们要扛住的,是英国皇家奥斯特来复枪团,一个整编团!听听这名字,就知道是英国佬的王牌部队,从装备到战斗经验,都是顶级的。 战斗一打响,那场面,敌人的炮弹跟不要钱似的,一波一波地往阵地上砸,整个山头都被黑烟笼罩着。7连的战士们,连个像样的工事都来不及挖,就趴在雪地里,用血肉之躯硬扛。 连长厉风堂牺牲了,指导员张鼎牺牲了,副连长、排长……一个接一个的干部倒下。打到最后,阵地上还能喘气的,算上伤员,就剩下7个人。 一个连队,就剩下一个班不到了。弹药也基本打光,每个人手里就剩下几发子弹,几颗手榴弹。 这时候,临时接替指挥的,是个年仅19岁的司号员,名叫郑起。 一个19岁的小伙子,肩膀上扛着的,是整个连队的荣誉,是脚下这寸土不让的阵地,是身后主力部队的安危。 眼瞅着天色渐晚,敌人又发动了新一轮的冲锋。黑压压的一片,端着枪就上来了。这时候,阵地上的7个人,已经做好了拼刺刀的准备,跟阵地共存亡。 绝望吗?肯定是绝望的。但中国军人的骨子里,就没有“投降”这两个字。 就在这千钧一发之际,郑起做了一个谁也想不到的决定。他没喊冲锋,也没扔最后一颗手榴弹,而是从身上解下那把跟了他好几年的军号。 他想干嘛?战友们都以为他要吹一曲,给大家伙儿送行了。 可郑起深吸一口气,鼓起腮帮子,用尽全身的力气,吹响了那嘹亮的、刺破云霄的——冲锋号! “嘀嘀嗒,嘀嘀嗒——” 这号声,在寂静又惨烈的战场上,显得格外突兀,也格外震撼。 接下来,奇迹发生了。 山下正在往上冲的英国兵,听到这号声,像见了鬼一样,突然就停住了。他们互相看看,脸上全是惊恐和迷惑,然后……扭头就往山下跑!跑得那叫一个快,连滚带爬,生怕慢了一步。 这是什么操作?7个人都看傻了。 郑起也愣了一下,但马上反应过来,有戏!他继续鼓着劲儿吹,那号声在山谷里回荡,听上去真就像有千军万马从四面八方杀过来一样。 敌人为什么这么怕咱们的冲锋号?在“联合国军”司令官李奇微的回忆录里,他专门写过志愿军的军号。他说,那是一种能发出特别刺耳声音的铜制乐器,只要这玩意一响,志愿军就像中了魔法一样,悍不畏死地扑上来。对他们来说,这冲锋号,就是死神的召唤。 他们根本无法理解,一支弹尽粮绝、只剩下几个人的部队,怎么还有胆量吹响冲锋号。在他们的作战逻辑里,这号声一响,后面必然跟着排山倒海的总攻。所以,他们被这声来自地狱的号角,给彻底吓破了胆。 就这样,郑起靠着一支军号,硬生生地吓退了敌人一个团的进攻,为后续赶来的大部队赢得了最宝贵的时间,最终取得了这场阻击战的胜利。 战后,团长赶到7连的阵地,看到满地的牺牲烈士和仅存的7名战士,这个铁打的汉子当场就哭了。他问:“是谁在指挥?” 7个人齐声回答:“是司号员,郑起!” 这一声回答,惊天动地。 那一声号角,吹响的不仅仅是战术上的胜利,它吹响的是一种精神。一种“纵使只剩一人,也要亮剑冲锋”的血性;一种“明知不可为而为之”的无畏。这种精神,刻在了我们这个民族的骨子里。 如今,郑起当年吹过的那把军号,作为国家一级文物,静静地陈列在中国人民革命军事博物馆里。它身上的铜锈,仿佛还在诉说着当年的金戈铁马。它告诉我们每一个人,我们今天的和平,是用怎样的牺牲换来的。 什么是红色基因?郑起的故事就是最好的答案。它不是一句空洞的口号,而是面对强敌时的沉着冷静,是身处绝境时的果敢智慧,是任务大于生命、荣誉重于泰山的坚定信念。 这种精神,在今天依然有着强大的生命力。无论是在科技攻关的“新战场”,还是在经济竞争的“新高地”,我们同样需要这种一往无前的冲锋精神。