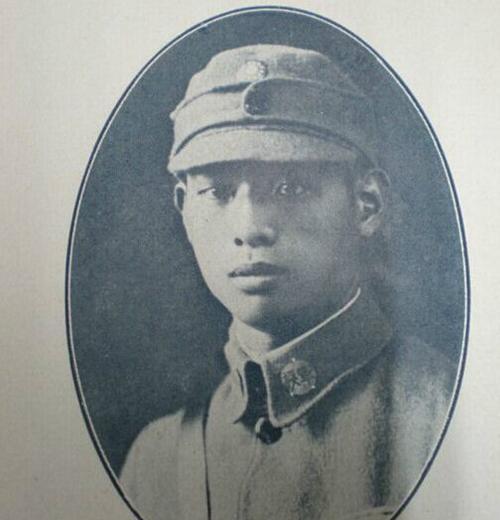

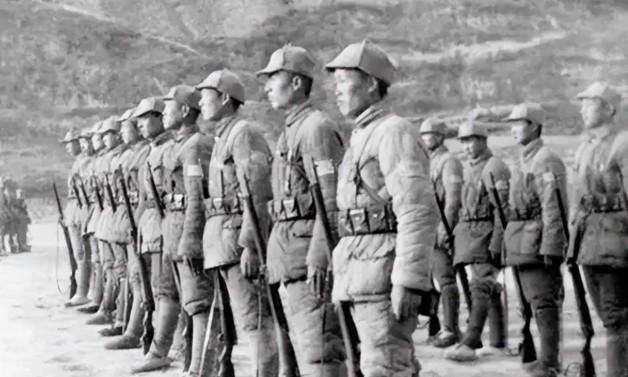

1939年,国军营长被日军包围,师长大惊,连忙组织人员营救,谁知营长却说:“日军太多,我突围不了,只能以死报国!” 1939年9月说起,那会儿,日军的大佬冈村宁次,集结了10万精兵,气势汹汹地扑向长沙。这就是惨烈的第一次长沙会战。当时的长沙,可以说是悬崖边上,一步退,可能就是万丈深渊。 为了挡住这股钢铁洪流,国军在湖南、湖北、江西三省交界的地方,布下了一道道血肉防线。就在这道防线北边的最前沿,一个叫草鞋岭、笔架山的地方,成了日军的眼中钉。守在这里的,是国军第52军195师1131团的第3营,满打满算,也就500多号人。他们的营长,叫史恩华。 日军一瞅,就这么点人?一个冲锋不就拿下了?可他们万万没想到,这块硬骨头,差点把他们的牙给崩碎了。 史恩华,可不是一般人。他不是那种大字不识的莽夫,恰恰相反,他出身于湖北沔阳的一个书香世家。他爹叫史静安,是正儿八经的仁济医科大学的高材生。抗战一爆发,老爷子都六十多了,二话不说,背起药箱就上了前线,当了一名战地医生。 在那个年代,一个家庭能出个大学生,那是多大的荣耀。可在史家,国家的荣耀,远比家族的荣耀更重要。在老爷子的影响下,史家满门忠烈。 史恩华的大哥史恩荣,黄埔七期毕业,根正苗红的职业军人,早就投身沙场。就在前一年的台儿庄战役,史恩荣血战到底,壮烈殉国。 父亲奔赴前线,大哥以身许国,这样的家风,深深地刻在了史恩华的骨子里。他自己也是中央军校毕业,后来又被选送到中央工校深造,是个典型的技术型军官。毕业后,他跟着名将关麟征,从见习排长干起,一步一个脚印,凭战功升到了军部参谋。 1938年,岳阳沦陷,史恩华被调到了第195师,师长是覃异之。说起来,这位覃师长还是他大哥史恩荣的老上司,亲眼看着史恩荣在台儿庄牺牲,心里一直憋着一股劲。所以,他对史恩华这个烈士的弟弟,既有关爱,也有期许。 战火纷飞的年代,儿女情长显得格外珍贵。就在大战来临前不久,史恩华刚刚和心爱的姑娘结婚。家里的喜字可能还没褪色,他却接到了死命令:率第3营,死守笔架山。 新婚燕尔,本该是花前月下,但他没有丝毫犹豫。告别妻子,奔赴阵地。他心里清楚,他要面对的,是装备精良、人数超过自己六倍的日军精锐,足足3000多人。 1939年9月20日,战斗打响。 日军的炮弹像犁地一样,一遍遍地翻着笔架山的阵地。炮火一停,就是潮水般的步兵冲锋。史恩华和他手下的500弟兄,就像钉子一样,死死地钉在阵地上。 日军冲上来,他们就用机枪扫,用手榴弹炸。子弹打光了,就拼刺刀。阵地被打烂了,他们就在废墟里继续打。日军一次又一次地冲锋,又一次又一次地被打了回去,阵地前堆满了尸体。 就这么整整打了三天三夜。 师长覃异之在指挥部里,心都揪成了一团。他知道,第3营已经打到了极限,弹药快没了,伤亡更是惨重。从战略上说,史恩华部已经成功迟滞了日军的进攻,为后方部署赢得了宝贵的时间。他们的任务,已经超额完成了。 覃异之再也坐不住了,他抓起电话,亲自打给史恩华,电话里几乎是吼着说:“恩华!任务完成了!顶不住就赶紧带弟兄们撤下来!我给你掩护!” 电话那头,是嘈杂的枪炮声,和史恩华嘶哑但异常平静的声音。 到了9月22日夜里,第3营的阵地已经被日军层层包围,插翅难飞。史恩华身上也多处负伤,但他依然在指挥。接到师长的电话,他沉默了片刻,然后用尽全身力气回复道: “师长,军人没有不得已的时候。现在日军太多,我突围不了,只能以死报国!” 这句话,掷地有声。覃异之在电话这头,泪如雨下。他知道,史恩华做出了最后的选择。挂断电话,史恩华的团长也来电劝他撤退,他同样拒绝了。 很快,日军发起了最后的总攻。潮水般的敌人涌上了残破的阵地。史恩华扔掉打空子弹的枪,拔出大刀,带着剩下为数不多的士兵,迎着敌人冲了上去,展开了最后的白刃战。 他亲手砍倒了好几个鬼子,自己也身中数刀,血流如注。勤务兵看营长快不行了,哭着背起他就要往外冲。史恩华知道自己活不成了,他用最后的力气推开勤务兵,命令他:“你快走!突围出去,告诉师长,我们第3营没有一个孬种!” 说完,他便永远闭上了眼睛。 这一战,史恩华营500余名官兵,全部壮烈殉国,无一生还。 消息传回老家,史静安老爷子听闻二儿子也牺牲了,悲痛欲绝。但他擦干眼泪,对家人说:“我儿死得其所,他是国家的英雄。”他没有倒下,而是继续在后方救死扶伤。 史家的忠烈事迹,感动了无数人。史恩华的三弟和四弟,追随着哥哥们的脚步,毅然参军,继续投身抗日洪流。 两年后,1941年,史静安老爷子在护送一批伤员转移的途中,因劳累过度,突发疾病,也倒在了他为之奋斗的土地上。 战争结束后,当地的百姓自发上山,为史恩华和他的500弟兄收敛遗骸。后来,国民政府在笔架山上为他们修建了纪念碑,让后人永远铭记。