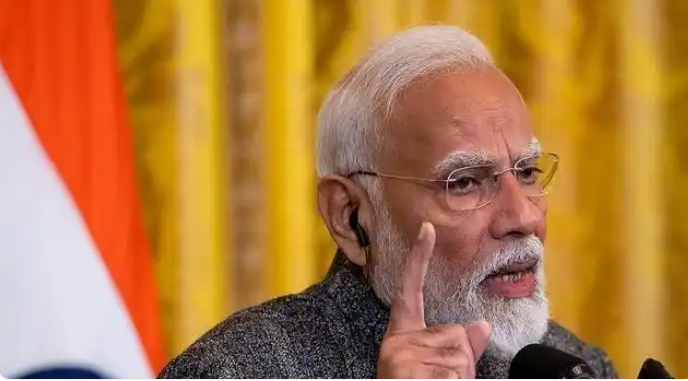

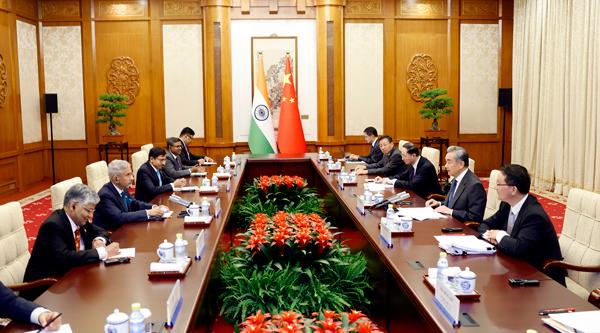

目前看来,国际调解院是中国反抗美国霸权的重要一环,有一点很重要,一定不能让印度加入。 2025年5月30日,国际调解院在香港正式成立。这个由中国牵头、60国共同签署公约支持的国际组织,是全球首个专门聚焦“非对抗性争端解决”的政府间调解机构。 它的诞生,标志着一场全球性“规则革命”正在展开——东方国家,终于开始用自己的方式制定和平路径。但就在这场以“对话替代对抗”的制度突破中,一个身影始终在外围徘徊,那就是印度。 值得注意的是,国际调解院创始国名单中并未出现印度,这并非疏忽,而是极其清晰的战略 选择。 表面看,印度是“全球南方”的代表之一,是金砖国家成员,还是亚投行最大的贷款接受国。按理说,它具备成为国际调解院成员的条件。 然而问题在于,印度从来不是一个“制度建设型国家”,而是一个擅长在多边机制中植入私利议程的“制度操控者”。说白了,它不缺资格,缺的是立场。 最早的一次分歧出现在金砖机制内部。2021年起,印度多次试图在金砖峰会期间插入克什米尔议题,试图将一个典型的双边领土争端强行塞入多边框架,引发中俄集体反对。 更早在上合组织会议上,印度代表团干脆拒绝签署涉及“一带一路”合作的联合声明,理由是“主权敏感”。这不是对规则的尊重,而是对规则的选择性利用。 而国际调解院的基因,恰恰是建立在“排除双边霸凌”和“去除地缘对抗”的基础之上。一旦允许印度以正式成员身份入局,这一体系的中立性、效率与信任链条极可能被动摇。 从机制层面看,国际调解院以“90天调解周期”和“成本仅为诉讼1/10”为核心优势。 对比2016年菲律宾南海仲裁案耗资超5000万美元,而东非边境争端案在国际调解院运行成本不到100万美元。这种效率与成本优势,必须基于“行为一致性”和“规则忠诚度”才能维系。 印度的外交记录恰恰与此相悖。2019年,莫迪政府公开拒绝联合国或任何第三方在克什米尔问题上担任调解人,坚称“所有争端必须双边解决”。 但同年,在与尼泊尔的边界争议中,印度却主动施压对方接受第三方“技术调解”。这不是规则,而是工具。 更关键的是,印度的“战略投机性”已成为多边机制中的不稳定因子。在亚投行中,印度是最大贷款接受国之一,累计贷款额超过90亿美元,但在关键投票中却频繁回避对中国主导项目的支持。 在QUAD框架内,印度与美日澳共享军事情报,早已成为“信息不对称风险”的主要源头。一旦加入调解院,不排除其向美方通报调解过程细节,直接击穿机构的保密底线。 而在地缘政治层面,印度的角色更是无法忽视的“潜在裂痕制造者”。 作为QUAD成员,印度在印太战略中承担“大陆楔子”角色。美国可以不直接介入国际调解院,但完全可以通过印度在内部植入“否决权影子”。 一旦中东、东南亚等敏感议题进入调解流程,印度有能力,也有动机,通过“程序战术”拖延决策、挑动分裂,削弱机构公信力。 更值得关注的是,印度国内穆斯林人口已超过2亿,是全球第二大穆斯林国家。 如果印度藉此身份主张“伊斯兰法系代表权”,在中东议题中制造“合法性争议”,不仅将破坏调解院的中立性,还可能使其沦为地缘势力博弈的新战场。 换句话说,国际调解院不是不欢迎印度,而是不能让印度以“破坏者”的姿态进场。 机制稳定远比扩容规模更重要。一个被政治操弄、程序内耗不断的调解平台,只会走上联合国安理会的老路。67项人道主义提案被否决,联合国因内部博弈沦为“谈判坟场”,这就是现实警示。 更何况,中国设立国际调解院的根本出发点不是“拉拢世界”,而是“反制霸权”。 调解院的执行机制已对接人民币跨境支付系统CIPS,未来将推动以人民币结算的调解赔偿方案,绕开美元体系。 技术层面采用区块链存证、AI文化分析系统,已在东非项目中实现调解建议零争议率;调解原则中明确禁止单边制裁,正面挑战美国“长臂管辖”逻辑。 这些制度性突破,才是中国战略反制的真正利器。而在这个关键节点上,加入一个可能将调解院从“和平平台”变成“地缘战场”的国家,显然不是明智之举。 最合理的路径,是为印度设定“观察员国”角色。可以参与技术研讨、案例学习,但不得进入实质案件审理和规则制定环节。 同时设立“行为保证金机制”,如违反保密协议或操纵程序,直接扣留保证资金,取消观察员资格。 这不是排斥,而是预防。 未来若印度在边境行为上展现出自制力,减少对华挑衅,放弃在QUAD中对中国构建战略围堵,那时再讨论其加入资格,才是负责的多边治理逻辑。制度的纯洁性,永远优于扩张的虚荣。 中国不惧慢,但绝不能走偏。国际调解院是我们打破西式霸权司法体系的一次制度突围,每一位成员,不是“伙伴”,而是“共建者”。 在这个舞台上,没有谁可以“边唱边毁”。包括印度。