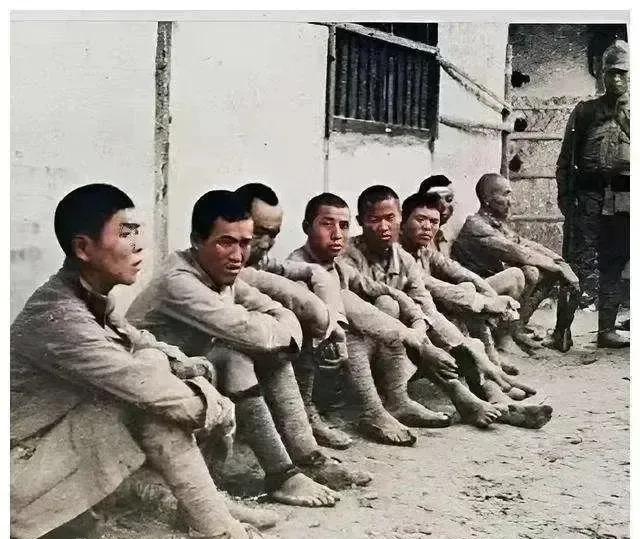

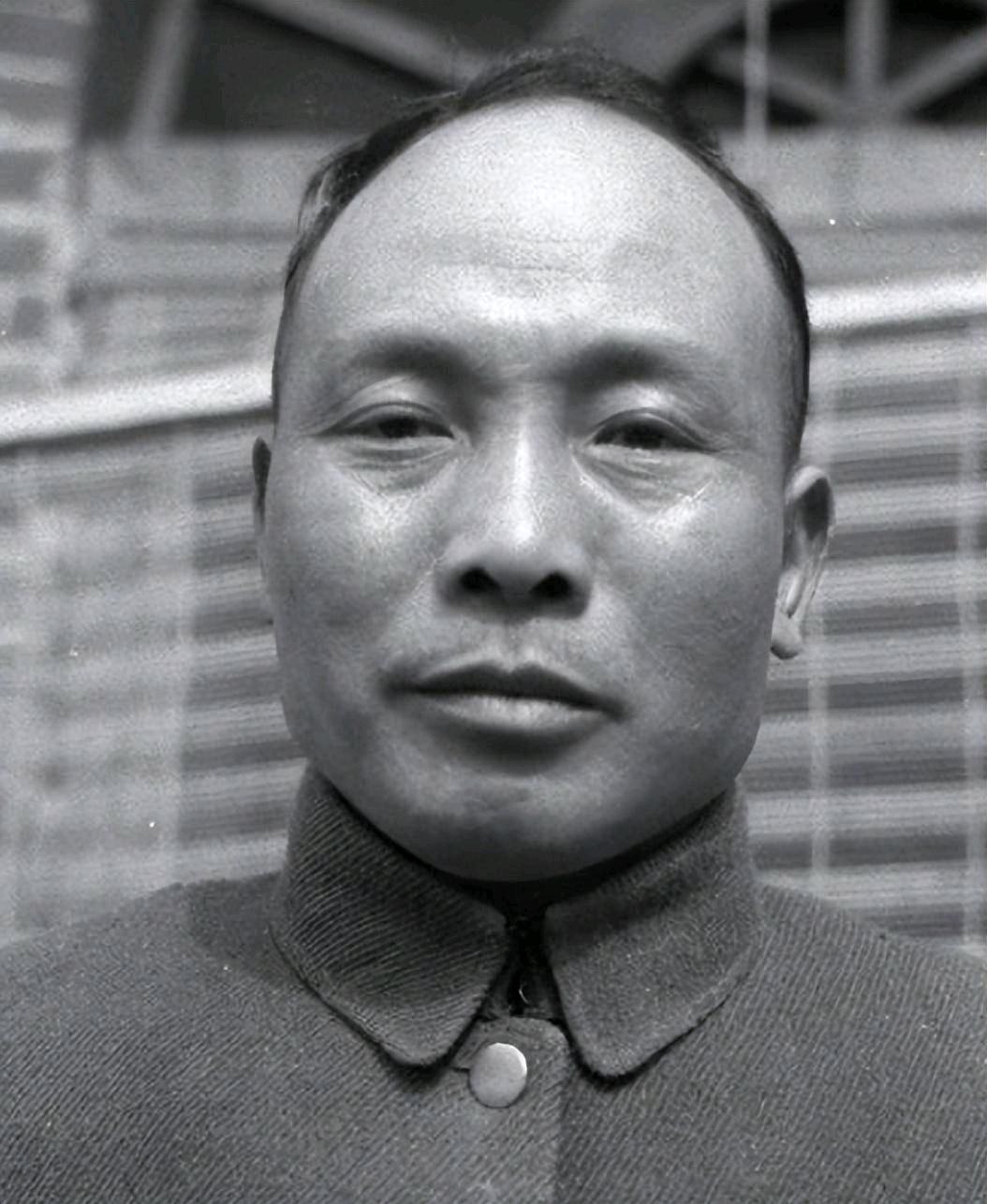

1936年,西安事变后,蒋介石飞回南京,一下飞机,戴笠对他说了一番话,蒋介石听完大怒:“把这个钱大钧,也给我抓起来!” 1936年冬,南京机场风硬得像刀。 专机舱门一开,蒋介石扶着舷梯下来,骊山上摔出的伤一动就抽痛。 戴笠迎上去,几句公事话交代完西安的结果,末了加了一句:“钱大钧嫌疑很重。”声音不大,意思不轻。蒋介石脸一沉,扔下一句:“把他也抓起来。”一句话,把跟了自己二十多年的侍从长,当场推到风口上。 几周前的12月12日,临潼华清池一夜没睡安生。 东北军半夜摸到行辕外,枪口围了一圈,院里的人还在被窝里。 蒋介石从梦里惊醒,睡衣都没换,翻窗就跳,后背在墙角和乱石上蹭出血痕。 外头黑得伸手不见五指,他沿山路往上窜,在骊山半腰挤进一条窄石缝,只能弯腰缩腿站着,小腿露在外面,被荆棘划得一条条。 山下脚步声、叫喊声来回晃,正是照张学良那句“活捉委员长,否则提头来见”的死命令在搜山。 搜山队伍最后还是在石缝里找到他,一个穿着睡衣、满身泥的总司令。西安城里,人来人往谈判,周恩来坐下来同各方斡旋,宋美龄赶来劝解,张学良、杨虎城被推到桌前。 局面一点点从剑拔弩张拐向和平解决,蒋介石被送回南京,命总算保住了,面子却掉了一地。 骊山石缝、睡衣逃命,这些画面在脑子里一晃,最先盯上的,就是身边这套警卫系统。 国民政府军事委员会委员长侍从室,是他最倚重的一间“内屋”,很多机密从这里走。钱大钧是第一处主任,也是侍卫长,陆军中将加上将衔,干过军统局局长、上海市长、淞沪警备司令,被叫作“八大金刚”之一。 平时近身伺候,说一声心腹不过分;事变前后一点风声没探到,事发那一刻也没出现在身边,这份心腹立刻就打了折扣。 调查一开,关于他的几条嫌疑很快摆到桌面。 专列机车车头在事变前从临潼调去西安,等蒋介石想坐火车走时,站上空空,这一条先扣在他身上。华清池被兵谏那一刻,蒋介石满院乱跑,也没看到侍从长护驾,这是第二条。 档案里写着,他早年在“鄂、豫、皖剿总”和“武昌行营”同张学良共过事,关系算得上熟;西安行营副主任何柱国,是日本陆军士官学校同学,也是保定军校同事,又兼东北军第五十七军军长,事变中他中弹后去何家养伤,这一来一回,更像“有默契”。 蒋孝先在事变中被打死,侍从室特务组没随行,现场连个能说话的人都没有,“死无对证”,也被算进账里。 戴笠接了命令,问起话来半点情面不留。 钱大钧被一连串问题顶着,冷汗直流,心里明白,撤职是小事,要是扣上“同谋”二字,随时可能枪毙。 能做的,只能把自己知道的全摊出来:机车车头,是张学良亲口说气泵有毛病,要调去西安站检修,时间不长,就没再调别的车头回临潼;华清池那晚没在蒋介石身边,是因为前一晚杨虎城设宴,他陪西安政要喝得酩酊大醉,回去就睡死,半夜被蒋孝先的随从叫醒,披衣往华清池赶,刚到附近就被流弹击中,“弹从肋骨间入,而由左肩出”,流血流得人发软。 和张学良、何柱国的那点关系,他只能解释成“奉命联络”:主子要他出面打点各路人马,他就去,对方是旧识,话好说些,并不等于自己站错队。 特务组没跟着蒋孝先出行,侍从室有电报底稿,上面写明未奉批示,这算是为自己添一点硬证。 嘴上这些话,说服力有限,他索性拿出那件染满血的旧衣服,让戴笠送到蒋介石跟前。血迹干成一片,弹孔位置和医护记录对得上,这些是抹不掉的东西。 蒋介石刚从骊山石缝里被拖出来,对“谁敢在枪口底下露头”心里有杆秤。 真要通敌,犯不着往火线上凑。这一层想通,怒气压下一截,钱大钧从“可能杀头”退到“失职查办”,侍从室原主任晏道刚、戴笠派往西安的曾扩情,被撤了职,算给外界一个交代,他自己后来又慢慢回到台前。 在许多同僚眼里,他能躲过去,还有一层,是他那点“会做人的规矩”。“不存我见”这四个字,挂在嘴上,也刻在石头上。 那是一方清代田黄石椭圆印,印身光素,石头透润。 2018年西泠春拍,这枚印被推出,明说是钱大钧旧物,估价八十万到一百二十万,印面刻的就是“不存我见”。这方印曾经盖在他的篆书《明心见性》上,意思提在那儿:心里要有数,嘴上别逞强,遇事多揣摩上意,多替局面想一步。 石头是死的,字是活的,这些话凑在一起,勾出的,是一代人习惯把心事刻在印面上、不爱挂在嘴边的老派脾气。 钱大钧也是这一路人。 好财,也好字,喜欢同文人雅士来往,钟鼎篆字写得干净有劲,常常“颇以文墨自慰”。 西安事变这一遭,让他在枪口底下走了一圈,也在怀疑声里挨了一阵。等日历翻到1952年2月3日,他在日记里把这份闷气摊开:追随“老先生”二十多年,自认忠心耿耿,从未逾越职守,也没胡作非为,可蒋介石对他,并不怎么上心。 事变之后几次见面,问的都是不痛不痒的话,生活、家庭一概不提;每到年节,对别人问候、馈赠有来有往,对他就是“不问不闻”。