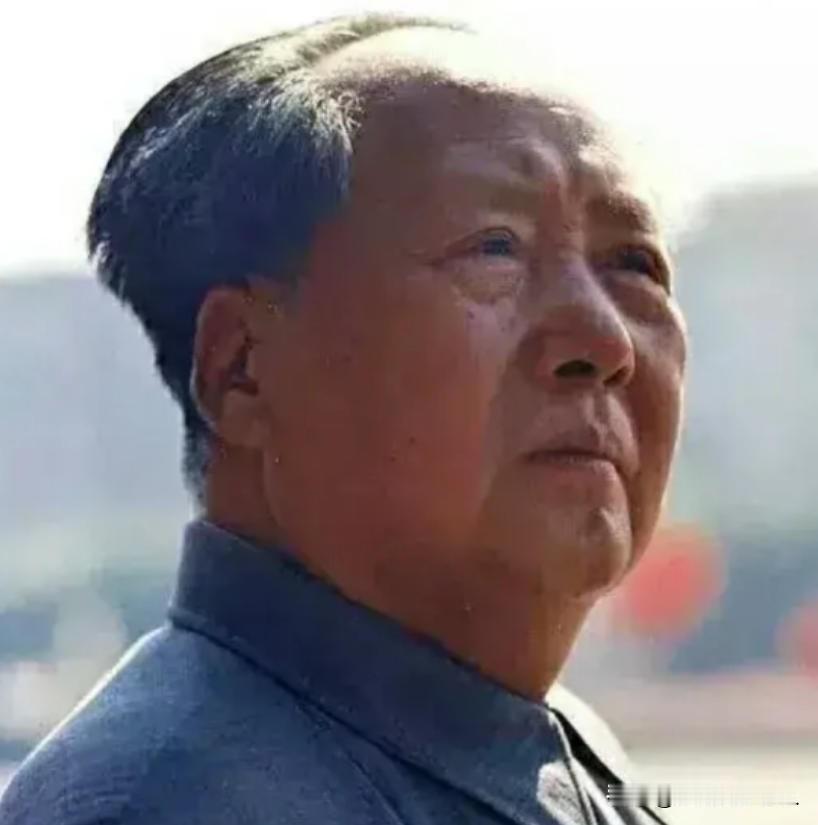

1976年9月9日,当一男子得知毛主席逝世后,当即便拿起了剪刀直接冲向了毛主席的房间,当他来到毛主席的身旁后,竟然一滴泪都没有掉落,可接下来的一个细微举动,却让毛主席身旁的所有人都泪流满面,这个人究竟是谁? 周福明1935年2月出生在江苏邗江县一个普通家庭。那时候扬州一带靠厨刀、修脚刀和理发刀三种手艺过日子,很多人都学这些。周福明小时候就对理发感兴趣,十多岁开始跟师傅学,每天早起练基本功,手上反复操作工具。1953年到1959年,他在杭州市一家理发店工作,技术越来越好,顾客认可他剪得快还细致。1959年,他被评为杭州市理发行业青年标兵,这对他来说是很大肯定。那年冬天,组织选他去杭州汪庄招待所服务,先给公安厅领导理发,后来才知道是为毛主席服务。 第一次为毛主席理发是1959年12月26日,那天毛主席在杭州过生日。周福明带着工具箱去南屏晚钟附近的游泳池边,完成任务后不久,1960年3月5日他调到北京中南海,成为毛主席专职理发师。从此他每周两次固定时间工作,注意保持安静,避免多余声音。他还根据观察,自制了适合毛主席用的写字桌,加了小踏板,又做了小熏箱保持烟干爽。这些小事都是他用心积累的。 周福明在工作中注重细节,毛主席抽烟多,他就确保烟不潮湿;毛主席忙时,他就提醒理发时间。这种习惯让他工作顺利进行17年。他从没想过换岗位,生活就围着这份职责转。多年下来,他掌握了毛主席的习惯,比如理发时不干扰看书或办公。他用实际行动体现了责任感,这在当时的环境下很常见,许多人就这样默默做事。 周福明的经历显示出普通人通过努力能参与重要工作。他从地方理发师到中南海,靠的是技术和服务态度。1959年那次选拔层层把关,最终选中他,说明组织看重可靠的人。他在北京后,适应新环境,保持低调作风。这段历程让他的人生轨迹改变,但本质上他还是那个专注手艺的人。 1976年9月9日,周福明在中南海工作间听到毛主席逝世消息。他拿起剪刀和白布走向房间,这次理发不同于以往,他跪着完成,过程持续3小时。汗水滴落,但他坚持到最后,确保整齐干净。周围人看到后眼睛湿润,有人流泪。这次举动体现了他的敬重和专业。 那次理发是周福明陪伴毛主席的最后一次。他从头顶开始处理,然后两侧和后脑勺,甚至从床下调整角度。整个过程他控制动作缓慢,避免任何不妥。白布上落了碎发,他最后整理好一切。这件事后来被许多人提起,作为他对工作的最终体现。 周福明跪着理发的细节源于多年积累的习惯。他平时就注重精确,这次更显出他的坚持。3小时里,他没停顿,体现了职业素养。房间里的人被感动,这也反映出当时大家的情感共鸣。周福明没掉泪,但他的行为比眼泪更有分量。 这个事件发生在毛主席逝世当天,周福明是第一个想到去整理仪容的人。他用剪刀完成了使命,这把工具从1959年用到1976年,见证了整个过程。他的举动让大家记住,那不是简单的工作,而是长久陪伴的结束。 毛主席逝世后,周福明不再给别人理发。那把剪刀就此封存,他觉得它完成了最重要的事。后来他调到中央警卫局办公室,做文书和后勤工作,处理日常事务。办公室环境安静,他继续保持仔细作风。 再后来,周福明负责毛主席故居维护。他每天去那里,擦拭家具,整理书籍,确保一切整洁。院子石板路上的青苔他也清理干净。这份工作让他留在熟悉地方,继续贡献力量。1996年退休后,他住在北京普通居民楼,生活简单,墙上挂老同事照片,桌上放旧茶具。 周福明的退休生活朴实,他没留下什么大话语或著作,但他的事迹通过口口相传留下来。陪伴毛主席17年,是他人生主要部分。那把剪刀放在箱子里,阳光照着,象征着他的过去。他于2022年4月4日因病去世,享年87岁。