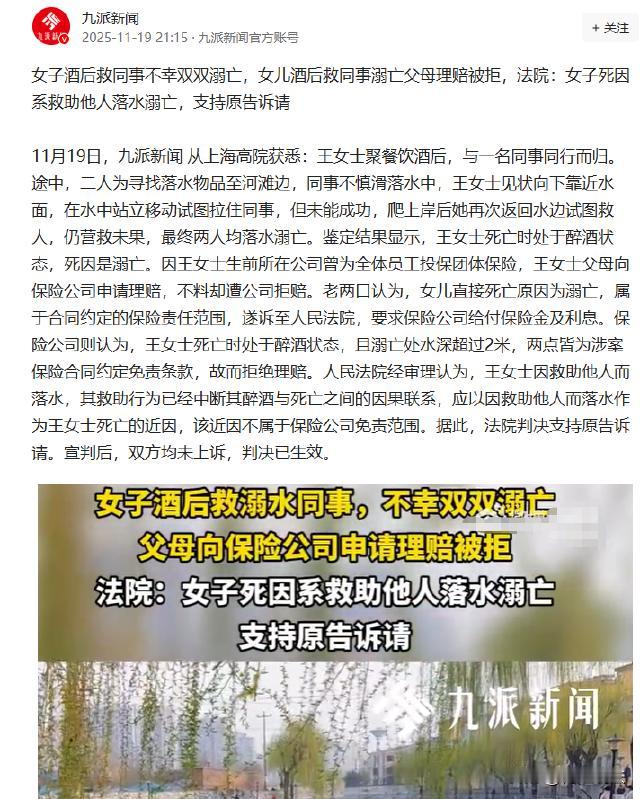

上海,王女士聚餐饮酒后和同事一起走,途中同事落水,王女士两次试图营救,结果两人都溺亡了,王女士生前公司给员工买了团体保险,她父母申请理赔却被拒,保险公司称王女士醉酒且溺亡处水深超2米属免责条款,王女士父母觉得女儿是溺亡,应获赔,于是起诉,最终法院这样判了! (来源:九派新闻) 王女士的父母得知消息那天,老两口捧着女儿的遗照,手抖得连相框都扶不稳。 母亲红着眼眶说:我闺女从小就热心肠,小学时为救落水小猫,自己浑身湿透回家。 父亲抹了把脸:现在人没了,保险公司连句人话都没有。 时间倒回三个月前,公司团建聚餐的包厢里,王女士和同事们推杯换盏。 邻座的小张记得,她当时喝了三杯红酒,脸颊泛红但意识清醒。 散场时王女士还主动帮行政部的小李拎包,两人勾肩搭背往地铁站走。 路过河滩时,小李突然脚下一滑。 王女士本能地伸手去抓,结果被带得踉跄几步。 她踩着湿滑的鹅卵石站稳后,立刻折返救人。 第二次下水时,河水已经漫到胸口。 目击者老周说:那姑娘在水里扑腾了得有五分钟,最后体力不支沉下去了。 法医报告显示,王女士血液酒精含量达120mg/100ml,属于醉酒状态。 保险公司理赔员小陈拿着报告说:条款里写得清楚,醉酒期间发生意外免责。 再说溺亡处水深2.3米,超过2米的免责标准。 王女士父亲拍着桌子吼:我女儿是救人淹死的,你们就盯着那几行字? 法庭上,双方展开激烈交锋。 保险公司律师强调:保险合同是射幸合同,风险评估基于被保险人自身状态。王女士醉酒状态下实施危险行为,符合免责情形。 王女士的家属指出:醉酒与死亡不存在直接因果关系,真正导致悲剧的是救人行为。 根据《保险法》第十七条:订立保险合同,采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。 保险公司说王女士醉酒和溺亡处水深超2米属于免责情形,可关键问题是,他们有没有在投保时,把免责条款给王女士讲清楚呢? 就算王女士醉酒了,但她是为了救人才下水的,这就涉及到一个因果关系的问题。 根据法律上近因原则,导致王女士死亡的最直接、最有效的原因,是她救人的行为,而不是醉酒。 醉酒,只是她当时的一个状态,和死亡之间没有必然的、直接的因果联系。 保险公司不能仅仅因为王女士醉酒,就一刀切地拒赔。 如果保险公司这么简单粗暴地拒赔,那以后谁还敢在紧急情况下见义勇为? 万一自己有点什么特殊情况,比如喝了点酒,是不是就不能救人了? 这显然不符合公序良俗。 保险条款里的免责范围,是不是应该有个道德例外呢? 就像王女士这种为了救人,不顾自身危险的情况,是不是应该被特殊对待? 毕竟,见义勇为是一种高尚的行为,应该鼓励和保护,而不是用冰冷的条款去限制。 所以,保险公司以这两个理由拒赔,是不符合法律规定的。 他们没有尽到明确说明义务,而且醉酒和死亡之间的因果关系也被救人行为中断了。 法院审理认为:虽然王女士存在醉酒情形,但其下水救人的行为中断了醉酒与死亡之间的因果关系链。救人行为作为近因,不属于免责范围。 最终,判决保险公司需支付保险金及相应利息。 对于普通人而言,这件事留下三个值得深思的问题: 第一,见义勇为前是否该评估自身能力? 第二,保险条款的免责范围是否应该设置道德例外? 第三,该如何建立更完善的见义勇为保障机制? 或许正如判决书所言:法律不应成为阻碍善意的藩篱,当生命面临危险时,每个挺身而出的背影都值得被温柔以待。 这需要法律制度的完善,更需要整个社会的共同努力。 毕竟,今天我们如何对待英雄,明天就可能影响自己能否得到帮助。 法律不是冰冷的条文,见义勇为是一种美德,应该为英雄们撑腰,让善举得到应有的回报。