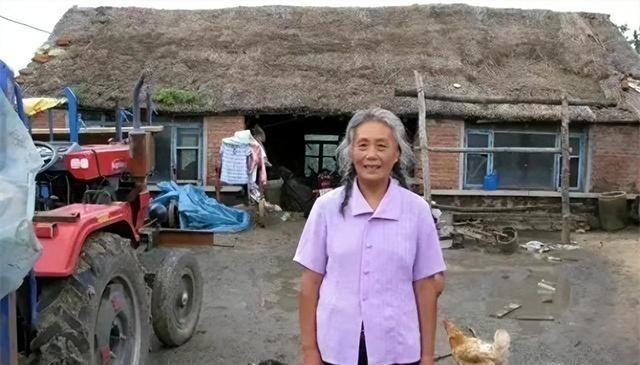

1973年,女知青黄丽萍携农村丈夫归宁波父母家,刚进门,丈夫瞧见墙上照片即大惊,问:“这是你父亲?”妻子黄丽萍答:“是。”丈夫旋即要离婚。 2005 年宁波黄思深旧居,黄丽萍翻开父亲的铁盒,半块怀表滚落在旧日记上。 日记封皮写着 “北大荒 1969”,怀表刻着 “将革命进行到底”,瞬间扯出她半生的记忆。 窗外的雨淅淅沥沥,她用指腹摩挲着字迹,眼眶慢慢红了。 黄丽萍 1950 年出生在宁波海军大院,是家里的长女,下面有三个弟弟两个妹妹。 父亲黄思深常年在部队,母亲操持家务,从小对她要求最严:“长女要带好头。” 十岁那年,她跟着父亲的警卫员学叠 “豆腐块” 被子,练站姿一站就是半小时。 三大纪律八项注意她背得最熟,院里的孩子都喊她 “小军人”,她却觉得很光荣。 1966 年,16 岁的黄丽萍初中毕业,本想考军校,却赶上特殊时期。 她看着父亲被派去干校,母亲偷偷抹泪,心里暗下决心 “要替家里分担”。 1969 年 10 月,知青下乡的号召传来,她没跟母亲商量,拉着弟弟报了名。 出发那天,母亲塞给她一床棉被和 5 块钱,反复叮嘱 “照顾好自己”,她强忍着没哭。 坐了三天三夜的火车,黄丽萍和弟弟到了黑龙江集贤县升昌公社。 泥草房漏风,冬天零下三十多度,第一次睡火炕,她半夜冻醒,眼泪差点掉下来。 第二天跟着老乡下地开垦,手里的锄头磨得手心起泡,她咬着牙没喊一声累。 南方姑娘分不清麦苗和韭菜,她就蹲在田里,跟着老农一棵棵认,记在小本子上。 1970 年春天,公社修水渠,黄丽萍主动报名去最累的 “打夯组”。 每天天不亮就起床,背着几十斤的夯石来回走,晚上倒头就睡,饭都顾不上吃。 有次她累得晕倒在工地上,醒来后喝了碗热粥,又接着干活。 老乡们都说 “这宁波姑娘能吃苦”,她听了心里暖暖的,觉得自己慢慢融入了这里。 1971 年夏天,在水渠工地,黄丽萍认识了张建国。 他比她大四岁,1960 年随父亲下放,父亲去世后,一个人照顾母亲和弟弟。 张建国是生产队的记工员,干活勤快,还会修农具,谁有困难都愿意帮。 一次黄丽萍的锄头断了,他二话不说,连夜帮她修好了,还在木柄上刻了个 “萍” 字。 两人慢慢熟悉起来,张建国会给她带自家种的土豆,黄丽萍会教他写家书。 1971 年底,张建国向她表白,说 “想跟你一起在这好好过日子”,她犹豫了很久。 她没说自己的父亲是副军职干部,只觉得 “两人出身差太多”,怕耽误他。 可看着张建国真诚的眼神,想起一起扛过的苦,她最终点了点头。 1972 年春节,两人在泥草房里结了婚,没办酒席,只请老乡吃了顿饺子。 黄丽萍没要彩礼,嫁妆就是那床母亲给的棉被和一本记满农活技巧的本子。 婚后,两人一起挣工分,张建国白天下地,晚上帮她补习文化,日子虽苦却有盼头。 同年冬天,大女儿出生,黄丽萍抱着孩子,第一次觉得在北大荒有了 “家” 的感觉。 1973 年秋天,两人攒够了 80 块火车票钱,决定带孩子回宁波探亲。 进门看到墙上海军军官照片,张建国突然定住,声音发颤问 “这是你父亲?”黄丽萍刚点头,他就说 “我们离婚吧”,她手里的行李 “哐当” 掉在地上,脑子一片空白。 她拉着张建国,红着眼说 “我们一起吃过苦,有孩子了,不能散”,泪水止不住地流。 当天下午,黄思深从干校回来,看到张建国,一眼就认出 “这是当年舟山的小战士”。 饭桌上,两人聊起部队的事,张建国红着眼圈说起 1967 年操作失误被批评的事。 黄思深拿出铁盒里的半块怀表,递给张建国:“都是当过兵的人,别在意身份。” 那一刻,张建国紧绷的肩膀松了,黄丽萍知道,家里的隔阂终于消了。 探亲结束回北大荒,有人劝黄丽萍 “利用父亲关系返城”,她却摇了摇头。 她看着自己种的麦子丰收,看着孩子在田埂上跑,觉得 “这里已经是我的家”。 1977 年恢复高考,弟弟劝她报考,她笑着说 “我更适合种地”,继续留在公社。 1978 年返城政策出台,两万多知青离开,她依旧没走,还写信让父亲放心。 1980 年,张建国被推荐去造船厂当铆工,黄丽萍进了当地纺织厂。 2005 年黄思深去世,黄丽萍带着全家回宁波整理遗物。 看到父亲的军装、勋章,还有那半块怀表,张建国轻声说 “爸没看错我”。 她把父亲的铁盒和自己的旧日记珍藏起来,这是家里最珍贵的 “传家宝”。 离开旧居时,她回头望了望,心里默念 “爸,我们会好好过日子”。 主要信源:张崇鱼主编.川陕苏区将帅碑林碑文集 中.巴中电脑激光印务部.1997.429