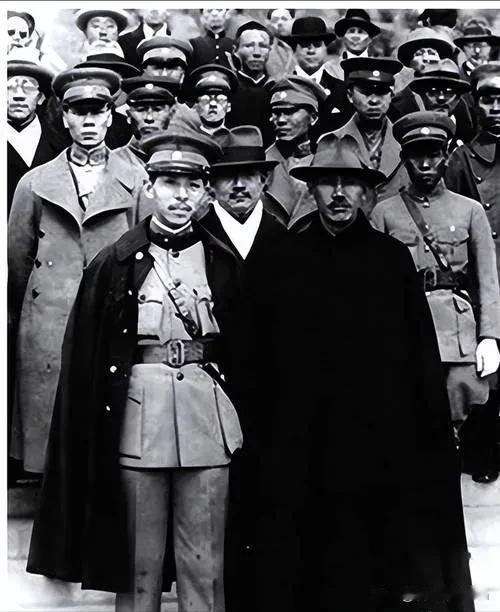

1963年,已经94岁的蒋妙月,向中央提出,说想去台湾,去见一见蒋介石,毛主席指示:“好好安排一下,礼送入台吧!” 1964 年台北松山机场,蒋介石攥着舅母蒋妙月的手泣不成声,这双手 40 年前曾变卖嫁妆助他赴日留学。 96 岁的蒋妙月头发全白,被空乘搀扶着蹒跚走下舷梯,见此情景也红了眼眶。 停机坪上的记者纷纷按下快门,这张跨越海峡的亲情合影,次日登遍台湾各大报纸。 时间回到 1905 年浙江奉化,18 岁的蒋介石蹲在蒋妙月家门槛上发愁,留学日本的盘缠还没凑够。 蒋妙月从里屋拿出红布包,里面是她的金镯子、银钗,全是出嫁时的嫁妆。 “拿去当了换钱,” 她拍着蒋介石的肩,“出去好好学,别让人看不起咱奉化人。” 400 银元到手那天,蒋介石对着舅母磕了个头,带着这份恩情踏上赴日的船。 1913 年深秋,奉化的雨下得连绵不绝,遭通缉的蒋介石浑身是泥躲进蒋妙月家。 蒋妙月没多问,连夜把他藏进阁楼,还把家里的菜刀、锄头藏起来,怕被搜查的人起疑。 每天凌晨,她都端着热粥爬上阁楼,临走前总要叮嘱 “别出声,等风头过了就好”。 风声最紧时,她又卖掉两亩水田,凑钱让蒋介石从宁波坐船再次逃往日本。 1949 年清明,蒋介石回奉化老家,站在蒋妙月家的青石板院里,说要带她去台湾。 80 岁的蒋妙月摸着院中的梧桐树,树叶簌簌落在她肩头:“我走了,谁守着这老宅子?” 蒋介石劝了半天,见舅母态度坚决,只能作罢。 临别时,他走几步就回头望,蒋妙月倚着门框挥手,直到身影看不见才进屋。 此后 15 年,蒋妙月每天都要在院子里站会儿,朝着台湾的方向望。 1963 年秋天,她的眼睛越来越花,手也抖得厉害,却执意要给中南海写信。 信纸是从邻居家借的,字写得歪歪扭扭,只有一句话:“想再见外甥蒋介石一面。” 信由村干部代为寄出,辗转一个多月才送到北京。 毛泽东看到信后,当即对周恩来说:“这是人之常情,要让老人顺顺利利去台湾。” 周恩来立刻安排人员对接,先派医护人员去奉化给蒋妙月做身体检查。 确认老人身体能承受旅途后,又规划了 “奉化 — 上海 — 香港 — 台北” 的路线。 上海锦江饭店还特意准备了宁波菜,让老人在出发前尝尝家乡味。 1964 年正月,蒋妙月从奉化出发,随行的除了医护人员,还有她常用的青瓷碗、旧棉袄。 在上海休整时,她总对着窗外的黄浦江发呆,问护送的人 “到台湾要多久,会不会晕船”。 转道香港时,蒋经国已在半岛酒店等候,见到舅奶奶,当场鞠了个九十度的躬。 登机前,蒋妙月摸出藏在棉袄里的奉化土产,说要给蒋介石带点家乡的味道。 到台湾后,蒋介石把士林官邸朝南的房间留给蒋妙月,窗外能看到成片的桂花树。 他特意从宁波请来厨师,每天做油焖笋、雪菜大汤黄鱼,都是蒋妙月爱吃的家乡菜。 蒋妙月精神好时,会坐在院子里给蒋介石讲老宅的事:“你小时候爬的那棵梧桐树,现在长得更粗了。” 每当这时,蒋介石都坐在一旁静静听,偶尔会问 “我母亲的坟,有人照看吗?”1966 年夏天,蒋妙月的身体越来越差,躺在床上连睁眼的力气都快没了。 蒋介石每天都来床边守着,握着她的手说 “舅母再撑撑,等天凉了我带您去阳明山看风景”。 蒋妙月摇摇头,气息微弱地说:“我要走了,你别忘了回溪口看看……”话没说完,她的手就垂了下去,享年 97 岁。 蒋介石按照舅母的遗愿,把她常用的青瓷碗、旧棉袄和奉化土产一起下葬。 他还特意在墓前种了棵梧桐树,说要让舅母 “像在老家一样,能看到熟悉的树”。 蒋妙月的赴台之行,也让台湾当局放宽了大陆亲属赴台的限制,开启了人道通道。 此后几年,陆续有大陆亲属获准赴台探亲,海峡两岸的亲情纽带慢慢被重新系起。 如今,奉化蒋妙月的老宅已成为当地文物保护单位,院中的梧桐树依旧枝繁叶茂。 每年都有游客来这里,听讲解员讲述这段跨越海峡的亲情故事。 蒋介石终生未能实现回溪口的承诺,1975 年去世前,还让蒋经国把蒋妙月的照片放在身边。 这段往事像一粒种子,在两岸人民心中生根发芽,证明亲情从不会被海峡隔断。 主要信源:(正北方网——蒋介石五个兄弟姐妹那些不为人知的故事)