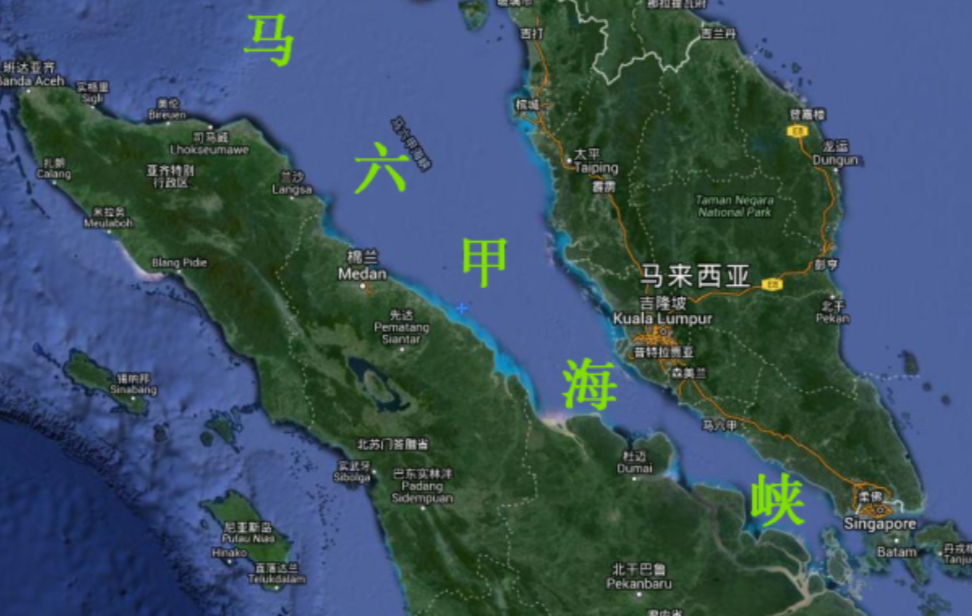

不知道大家有没有一种感觉 每次中日有摩擦的时候,有个国家却异常的安静,这个国家就是新加坡。 可能有的友友们会有疑问,两个国家起摩擦,关新加坡何事。小编想说:事很大!! 新加坡的“静默策略”并非凭空制定,而是在1996年中日钓鱼岛争端中吸取了教训。 当时新加坡时任总理吴作栋公开呼吁“中日双方保持克制”,却遭到日本指责“干涉内政”,中国也认为其“立场不切实际”。 事后新加坡外交部内部报告明确记载:“小国在大国博弈中,发声需精准审慎,沉默往往是更高级的战略表态。” 中日摩擦对新加坡产生重大影响的核心原因在于地理区位,马六甲海峡每年通航船只超10万艘,其中60%为中日商船,中国80%的进口石油、日本90%的进口石油均经此运输。 2024年数据显示,新加坡港吞吐量的42%直接服务于中日贸易,若中日冲突导致海峡航运受限,新加坡港口收入将至少缩减50%,经济损失远超局部战争带来的冲击。 部分观点认为“新加坡作为美国盟友,应追随美国立场发声”,这种认知存在偏差。 新加坡的“军事平衡策略”运用得极为娴熟: 一方面与美国签署《国防合作协定》,允许美军使用樟宜海军基地; 另一方面于2025年与中国达成共识,新加坡空军每年派遣F-16战机赴中国西北开展训练,并从中国采购12套“翼龙-2”无人机系统。 历史教训更强化了新加坡的审慎立场。1941年日军借道马六甲攻占新加坡;1972年中日建交后,新加坡依托中日贸易从转口港升级为区域金融中心。 新加坡国立大学2025年地缘政治报告明确指出:“若中日爆发冲突,新加坡将成为首个受冲击的东盟国家,经济衰退幅度可能达15%-20%。”在此背景下,新加坡必然不会轻易表态。 新加坡的“静默”并非毫无作为,而是转换为隐性介入方式。2025年8月中日因东海油气田产生争执时,新加坡表面未公开表态,实则通过非公开方式采取了两项关键举措: 一是由新加坡央行牵头,协调中日多家金融机构维持日元兑人民币汇率稳定,避免贸易结算体系混乱; 二是通过东盟秘书处协调,促成中日代表在新加坡举行闭门磋商,此事直至当年10月才由《联合早报》披露。 2012年钓鱼岛事件期间,中日民间对立加剧,这一案例更能体现新加坡的策略。当时新加坡表面保持低调,实则启动“应急能源保障计划”:在日本暂停对中国部分石化产品出口后,新加坡迅速协调本国炼油企业,以低于国际市场价5%的价格向中国供应30万吨柴油;同时向日本承诺保障其经马六甲海峡的油轮通航安全,既维护了双方利益,又巩固了自身影响力。 或许有人会问,新加坡如何避免成为中美日博弈的棋子? 其核心制衡手段在于外籍军事人员构成。新加坡军队中近20%为外籍人员,其中包含不少中日退役军官与技术兵。 2024年新加坡国防部公开数据显示,海军舰艇维护团队中中日技术人员占比达35%。这种“利益交织”的布局,使大国在对新加坡采取行动时需审慎考量。 新加坡作为中日企业“区域避险枢纽”的角色常被忽视,2025年数据显示,中日在新加坡设立的地区总部超1200家,丰田、本田将东南亚研发中心选址新加坡,华为、小米的日本市场运营中心亦设于此。 当日中摩擦升级时,这些企业可通过新加坡实现业务调配与风险对冲,而新加坡仅通过此类总部税收,每年即可获得超200亿美元收入。 与其他东盟国家对比,更能凸显新加坡策略的有效性。2025年中日东海争执期间,菲律宾公开表态“支持日本”,随即遭遇中国减少香蕉进口的反制,农业损失超10亿美元;越南试图采取“双面讨好”策略,却导致中日均缩减对其投资。 而新加坡保持低调并实现经济收益,全年GDP增速较上年提升0.3个百分点。 部分观点将新加坡的“静默”解读为投机行为,实则这是小国生存智慧的集中体现。1965年新加坡独立时,被马来西亚与印尼环绕,经济基础薄弱,正是凭借大国平衡策略实现发展。 新加坡前外长杨荣文曾指出:“小国不应选边站队,而应成为‘润滑剂’而非‘扩音器’。”这一理念在中日摩擦中的实践尤为充分。 当前国际格局下,新加坡的策略仍持续奏效。2025年特朗普政府推动“印太经济框架”,试图拉拢新加坡孤立中国,新加坡在表面参与的同时,随即与中国签署“数字经济合作协定”; 日本邀请新加坡加入“台海安全对话”,新加坡则以“不干涉他国内政”为由委婉拒绝。这种“柔性制衡”的方式,比直接表态更具战略价值。 新加坡在中日摩擦中的“静默”,绝非置身事外的消极态度,而是经过精准权衡的战略选择。依托马六甲海峡的地理优势、中日企业的区域布局以及外籍人员的制衡作用,新加坡在大国博弈中构建了利益与安全兼顾的格局。 当日中出现摩擦而新加坡未公开表态时,其背后往往在开展协调沟通与利益平衡工作,这种“隐性作为”正是其战略智慧的核心体现。