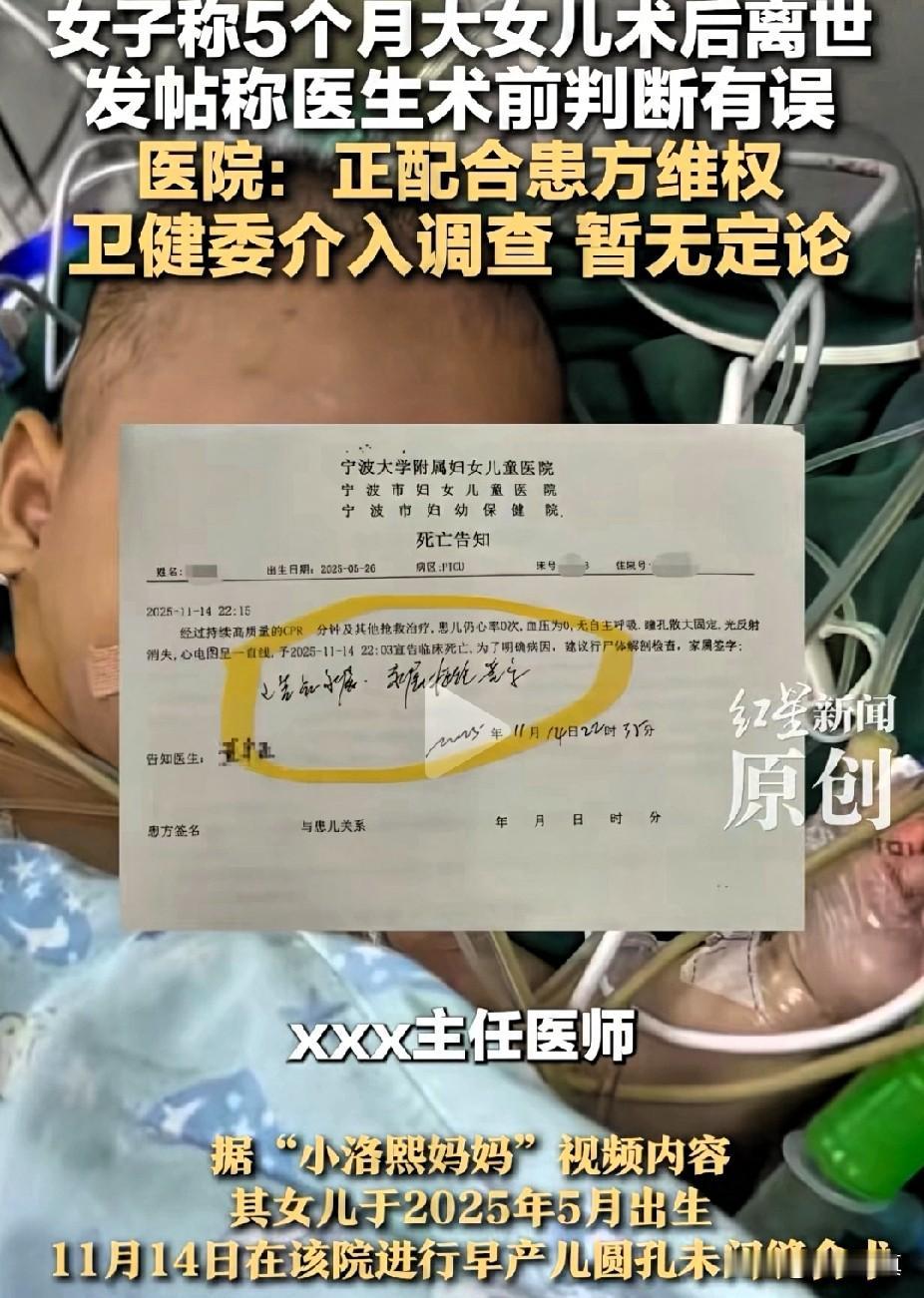

一个本该在襁褓里咯咯笑的小生命,却永远停在了2025年11月14日的深夜。宁波大学附属妇女儿童医院里,5个月大的早产女婴许洛熙在心脏手术后离世,母亲邓女士抱着孩子最后一件小衣服,手指无意识地摩挲着布料上的奶渍,声音发颤:“医生说只是个小缺口,微创手术2.5小时就能结束……可手术室的灯亮了9个小时,孩子被推出来时,眼角还挂着没落下的泪。” 9小时的生死煎熬:从“微创”到“二次开胸”的致命转折 据家属描述,许洛熙是提前一个月出生的早产儿,出生后被诊断为“房间隔缺损”(继发孔型及冠状静脉窦型)。11月14日,医院建议进行手术,术前沟通时明确告知家属“手术风险低、时间短,预计2.5至3小时完成”。邓女士回忆,医生曾承诺联系上海专家会诊,但手术当天并未兑现。更让家属崩溃的是,实际手术全麻时间超过7小时,总时长近9小时——当孩子被推出手术室时,脸颊肿胀发紫,嘴角无法闭合,医生却轻描淡写地说“手术顺利”。 然而,几个小时后,PICU(儿科重症监护室)传来噩耗:孩子因抢救无效死亡。家属事后从零散信息中拼凑出真相:手术过程中可能因操作失误导致二次开胸,但院方既未及时告知家属,也未下达病危通知。邓女士哭诉:“如果早知道风险这么大,哪怕多抱她一会儿也好……” 信任崩塌:当“白衣天使”变成“沉默的刽子手” 这起事件最刺痛人心的,不是医疗技术的局限,而是医患之间信任的彻底崩塌。家属提供的病历显示,孩子术前病情评估为“病危,有合并症”,但医生仍以“微创”“低风险”安抚家属;手术时长严重超标,却无人解释原因;承诺的专家会诊未兑现,二次开胸的致命操作被隐瞒……每一个环节,都像一把钝刀,割碎了父母最后的希望。 更令人心寒的是,类似悲剧并非孤例。2024年,某地婴儿在心脏手术中被误做肺纤维组织剥离,一年后离世;2023年,5个月女婴术后出现脑损伤,每天抽搐几百次,医院却称“外伤为压疮”……这些案例背后,是无数家庭破碎的哭声。据《中国患者安全报告》显示,超过60%的严重医疗差错本可通过标准化流程避免——比如严格的手术时间监控、及时的危情告知、跨院专家协作机制的落实。可当这些“本可以”变成“没做到”,代价就是一个鲜活生命的消逝。 调查组成立:我们需要的不仅是“说法”,更是“改变” 11月17日深夜,宁波市卫健委发布通报,称已成立调查组,涉事医生陈某某被停诊,院方表示“若确认存在医疗过错,将依法承担责任”。但对许洛熙的父母而言,这些程序化的回应,像是在已经撕裂的伤口上撒盐——他们要的不是“依法处置”,而是“为什么”;不是“调查结果”,而是“如何避免下一个悲剧”。 早产儿家庭本就如履薄冰。他们用颤抖的手记录每一次喂奶量,在无数个深夜盯着孩子的呼吸,把每一次体重增长当作胜利……可当他们把孩子的生命托付给医院,得到的却是隐瞒、拖延和“手术顺利”的谎言。这种痛苦,不是“道歉”能抚平的,不是“赔偿”能弥补的——它像一根刺,扎在每个父母的心上,提醒着他们:在医疗事故面前,我们可能连“知情权”都没有。 今夜,我们为许洛熙发声,更为所有“等待答案”的家庭发声 目前,尸检程序已启动,调查组正在彻查真相。但比真相更重要的,是让医疗流程透明化、让风险告知制度化、让专家协作常态化。我们期待这场调查能给出公正的答案,更期待它能推动整个医疗体系的改革——因为许洛熙的悲剧,不该是最后一个。 如果你也曾经历过医疗纠纷,如果你也曾在手术室外焦虑等待,如果你也希望“医者仁心”不再是一句空话——请在评论区留下你的故事。你的每一句话,都可能成为推动改变的力量。愿许洛熙的眼泪,能唤醒更多人对生命的敬畏;愿她的名字,成为医疗改革路上的一盏灯,照亮那些还在黑暗中等待的家庭。 来源:环球网