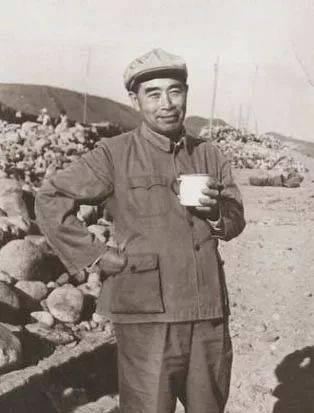

周恩来特别珍惜我们国家相对匮乏的各类资源。 1963年,他同西哈努克私人顾问松山谈话时说:“一个民族独立国家的发展,不能不研究资源,包括地下资源,地上资源,包括水利、森林等。” 他对森林资源的珍视尤为突出,1966年2月坦言:“我当总理十六年了,有两件事交不了账,一是黄河,一是林业。看来,林业是抓晚了些。”谁能想到,日理万机的总理会把林业发展挂在心上,甚至为没能尽早抓好而耿耿于怀。 中央文献研究室和国家林业局编的《周恩来论林业》一书,记录了他近40次关于林业的讲话,从森林资源的重要性、毁林行为的处罚,到林业发展规划、木材节约使用,再到森林防火救灾,每一项都有详细指示。 他常说:“树砍多了,下一代人也要说你。”这句话朴实却分量十足,破坏资源就是历史的罪人,这种着眼长远的眼光,正是伟人的格局所在。 就像古代的贤明统治者重视农桑一样,周恩来把保护森林当作关乎民族存续的大事,或许这就是作为革命家的榜样吧,始终把后人的福祉放在首位。 对于石油、天然气、煤炭这些不可再生资源,周恩来多次号召人们“节约”使用,这不仅是从经济建设角度考虑,更饱含着对资源永续利用的深远考量。 在那个工业快速起步的年代,很多地方存在粗放使用资源的情况,他看到后总是及时制止,反复强调“能用就不换,能修就不扔”。新中国成立初期物资短缺,他自己带头践行节约,做衣服坚持用国产料子,一件中山服穿了十年,靠袖套保护、织补维持整洁,依然体面地出席各种重要场合。 我国的耕地资源更为宝贵,周恩来多次提出要爱惜耕地,明确指出我国耕地面积远远低于世界平均水平。 1961年4月3日,在人大常委会的一次报告中,他严肃地说:“在农业的耕地上,我们搞工业,搞一个工厂,常常占很多平坝子。比如,兰州、西安、洛阳、郑州、成都等地被占用的一些坝子,都是好地方;河南的新乡、河北的一些平原,动得更多;山东、江苏那些肥沃的平原,也被占用了不少好地。” 他要求工业建设尽量避开良田,能利用荒地就不占用耕地,这种对土地的敬畏之心,放在今天依然值得我们学习。这就是伟大的领袖,总能在发展中守住根本,既顾当下又谋长远。 除了自然资源,周恩来对国家的财力、物力等各类公共资源也格外珍惜,从不允许浪费。有人提议兴建豪华的国务院办公楼,他直接否决:“只要是我当总理,大家就要把大兴土木的念头打消。”建国十周年兴建十大建筑时,他明确要求所用材料全部国产,不许进口,还组织干部参加义务劳动节省开支。 他的住所西花厅年久失修、潮湿阴暗,工作人员趁他外出悄悄修缮,添置了沙发、地毯等物品,他回来后坚决要求全部撤走,生气地说:“我不进,那不是我的家!”面对老部下送来的桔子,他推不掉就按市价加倍付钱,只为杜绝以后再有人送礼。 这种严于律己的节约作风,影响了整个国家的风气。古往今来,凡是兴盛的时代都离不开勤俭之风,周恩来用实际行动诠释了“成由勤俭败由奢”的道理,这样的表率作用,比任何口号都更有力量。 周恩来对资源的珍惜,不仅是个人品德的体现,更彰显了共产党人的责任与担当。在物资匮乏的年代,他以身作则践行节约,既为国家节省了宝贵资源,也为后人树立了榜样。 如今我们生活条件好了,但资源紧张的问题依然存在,他的“节约观”仍具有强烈的现实意义。无论是保护自然资源还是合理使用公共资源,我们都该以他为标杆,从身边小事做起,珍惜每一份资源,不辜负先辈们的辛苦付出。 参考来源:《周恩来论林业》、《中国近代史》 图:周恩来在劳动之余