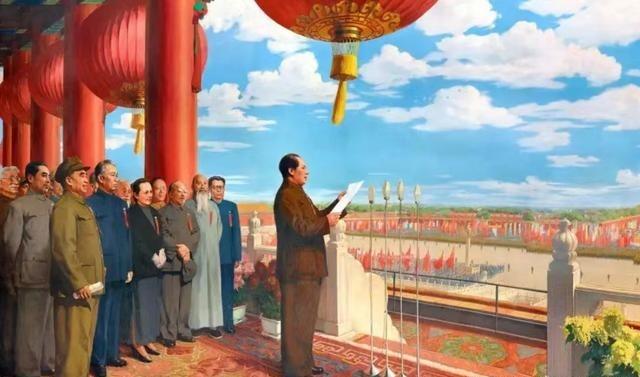

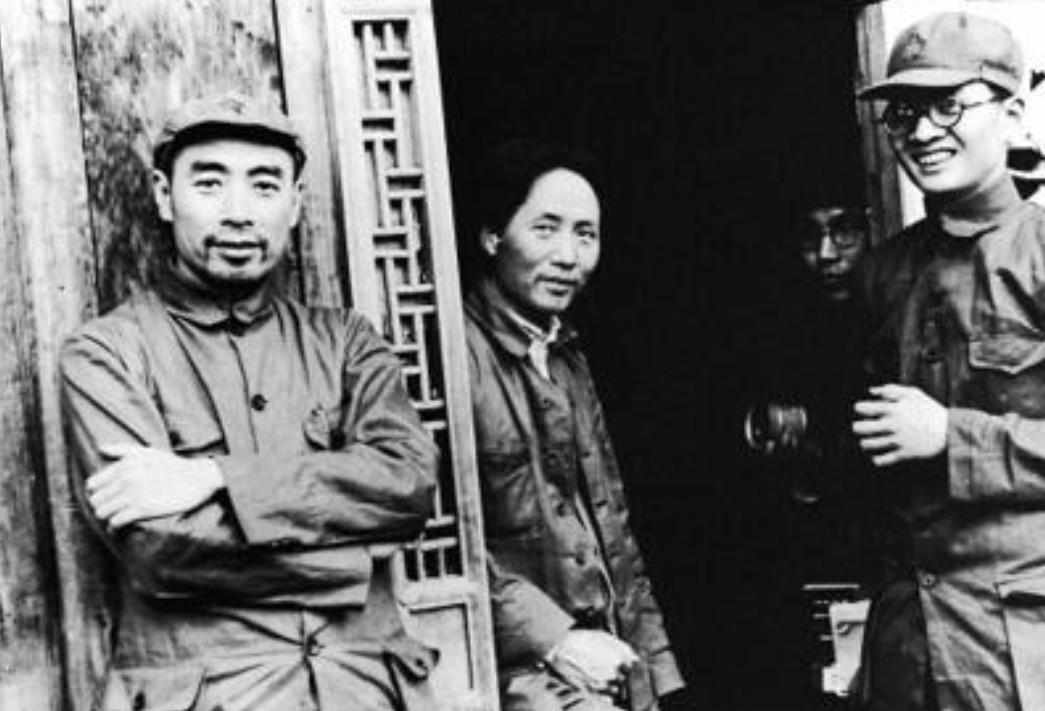

我们的周总理十分“爱美”,这是公认的事实。他不仅喜欢干净整洁,注重穿着得体,更用一生践行着由内而外的优雅。 周恩来天生有着端庄的仪态,更注重后天的仪容打理。除了长征、紧张战斗或晚年病重等特殊情况,他留下的照片和人们的回忆里,永远是头发整齐对称,脸庞刮得干干净净,透着清爽干练的气息。 处理西安事变时,他长途跋涉抵达西安,已是疲惫不堪,但当晚要见张学良前,还是特意用剪刀剪掉了连日来没顾上打理的胡子。谁也没有想到,在如此紧急的政治谈判前夕,他会特意关注胡子这样的细节,显然他并不愿意以“美髯公”的形象面对谈判对手。 中国传统里,仪容整洁就是尊重他人、自尊自爱的表现,周恩来用实际行动诠释了这一点。就像古代的君子注重“正衣冠”一样,他的仪容之美,藏着对每一次交往、每一件事的重视,或许这就是作为革命家的榜样吧,始终在细节处彰显修养。 仪态美藏在站姿、坐姿和行走的姿态里,周总理的仪态更是成为了一代人的记忆标杆。站立要求身直头正,以静为主、以动为辅,无论站还是坐,都要正视旁人,既不目中无人也不显得心事重重。 1972年北京机场迎接尼克松时,74岁的他站在那里如千仞壁立、砥柱中流,那份挺拔与庄重让全世界瞩目。 1971年美国《新闻周刊》就曾评价,72岁的周恩来仍保持着年轻时笔挺的体态。到了1974年,他已抱重病之躯出席国庆招待会,却依然岿然屹立在麦克风前,那份坚守让整个会场都为之欢腾。这就是伟大的领袖,即便身体承受着病痛,也始终保持着最好的仪态,这背后是对国家形象的维护,更是内心信念的支撑。 行走讲究“行如风”,中青年人要疾健,老年人要轻稳。周恩来的行走姿态更是独树一帜,透着雷厉风行的工作作风。他的侄女曾被问起哪个演员演得像,直言没有一个真正“像”,核心就在于没人能还原他的“行如风”。 听到有急事,他会立刻从座位上起身,一边往外走一边把双手伸到身后,秘书快速递上大衣,他边走边穿边系扣,到车边时已经整理妥当,转身就能投入工作。这种敏捷与利落,是长期高强度工作练就的本能,也藏着他对时间、对工作的极致负责。 有一次孙维世排演《汤姆叔叔的小屋》,他带着随行人员悄悄进场,看到后排有工人模样的观众坐在预留座位上,警卫员想上前劝说,他却快步按住对方肩膀,轻声说“你坐下,你坐下”,完全没有首长的架子。 在外事活动中,他衣着得体、言行有度,用优雅的举止赢得了各国友人的尊重;在日常工作里,他对待下属、普通群众始终谦和有礼,哪怕是批评人,也从不会居高临下,而是出于关心与保护,让人发自内心信服。曾经的古代贤士讲究“文质彬彬,然后君子”,周恩来就是这样的人,他的言行之美,是内在品德的外化,是对“君子之风”的最好诠释。 仪容整洁是对他人的尊重,仪态挺拔是对国家形象的维护,言行谦和是内心品德的流露。这种由内而外的“美”,不仅让他成为众人敬仰的领袖,更给我们树立了做人的标杆。 在如今这个注重外在形象的时代,我们更该学习他的“爱美”之道,让整洁的仪容、端庄的仪态、得体的言行成为习惯,更让内在的品德与修养支撑起真正的美。 参考来源:《周恩来传》